Marie Laurencin est

née à Paris le 31 octobre 1885. Sa mère, Pauline-Mélanie Laurencin, vingt-deux

ans, fille d’un forgeron normand, travaille comme employée de maison. Le père

de Marie, Alfred-Stanislas Toulet, contrôleur des contributions directes à

Paris qui sera élu député de la Somme, a le double de l’âge de

Pauline, ne l’a pas épousée et ne reconnaîtra pas sa fille. Marie n’apprendra

son identité qu’après la mort de sa propre mère.

Après la naissance de Marie, Pauline vit de travaux de couture et éduque seule sa fille. Une vie modeste mais facilitée par la pension que verse Alfred Toulet. Marie aime passionnément sa mère, qu'elle peindra quelques années plus tard.

Petite fille solitaire, Marie s’invente un monde imaginaire de parfaite petite fille modèle. A l’adolescence, avec ses cheveux trop frisés, elle se trouve d’une « laideur sans merci. »

Marie fait ses études secondaires au lycée Lamartine et, à dix-huit ans, s’initie au dessin dans une école de la ville de Paris puis à la peinture sur porcelaine, à Sèvres.

Puis Marie entre à

l’académie Humbert, rue de Clichy, où elle étudie le modèle vivant. Elle a deux condisciples plus âgés, Francis Picabia et surtout

Georges Braque avec lequel elle reste liée. C’est chez lui qu’elle rencontre l’écrivain,

critique d’art et collectionneur Henri-Pierre Roché, alors figure centrale des

cercles modernistes (connu aujourd’hui pour ses romans Jules et Jim et Les

deux Anglaises, mis en scène au cinéma par Truffaut). Il aurait été son

premier amoureux et restera son mentor.

Plus tard, Roché évoquera leur rencontre en ces termes : « Je l'ai rencontrée chez des amis, à déjeuner, il y a près de vingt ans. Elle avait toute sa fierté dans sa lèvre inférieure, sa moue vibrante et dédaigneuse. Elle dessinait alors des biches, et leur ressemblait : fine, farouche, punissant la moindre offense par la fuite et la disparition. Elle avait une longue et lourde natte dans le dos.

Ce jour-là elle dit d'un homme : "Il ressemble à un pot de fleurs

desséché, qui ne verdirait point, même si on l'arrosait". Elle parlait

ainsi. C'était frappant. Déjà elle disait de quelqu'un, comme un biffement

irrévocable : "Il n'est point simple". Et

encore : "Quelqu'un sans égoïsme, c'est personne. Mais il y a la manière".

Je vis ses dessins. Volontaires, de parti pris et bien pris, dans leur forme

encore molle. Les regards ajustés, pénétrants, souvent durs, les bouches

sensuelles et s'ennuyant. Ils m'éblouirent. Je ne pus pas ne pas en emporter.

Pendant quelques mois je fus son premier et unique acheteur. » (Henri-Pierre

Roché, « Marie Laurencin », Les Cahiers d’Aujourd’hui, janvier

1921, p.215)

Fusain avec effacement, pinceau et lavis, crayon orange sur vélin crème, 19,8 x 13,2 cm

Marie va dessiner

au Louvre et se lance dans la gravure qu’elle étudie avec Jean-Emile Laboureur,

qui aurait été un autre de ses amoureux.

Marie

fait déjà preuve des qualités graphiques qu’elle conservera dans ses œuvres

d’illustration.

Et elle peint ses

premiers autoportraits à l’huile.

En voyant un de ces portraits dans une exposition plus de vingt ans plus tard, un critique s’exclame : « Un portrait de jeunesse, aux blonds cheveux frisés, de Marie Laurencin devient une révélation dans l'ivoire de sa belle pâte, si différente du nougat laiteux des rêves récents. » (Raymond Bouyer, « Les Expositions », Revue de l’Art ancien et moderne, 1er mars 1929, p.127)

C’est à peu près à cette époque que la galeriste Berthe Weill fait sa connaissance et son témoignage confirme le non-conformisme de Marie et son ardent besoin d’exister : « Mes voisines de palier, les demoiselles P…, ont un atelier qu’elles veulent bien partager avec une jeune fille de leurs amies qui fait de la peinture et n’a pas, elle, d’atelier. Elle y vient donc tous les jours : on ne la connaissait que sous le nom de Coco. Coco devenait très prétentieuse ; aux demoiselles P…, très distinguées, mais un peu vieilles filles, elle ne cessait de répéter : "Ces Messieurs trouvent que j’ai des dons extraordinaires ! (ces Messieurs sont des peintres). Ces Messieurs me trouvent bien, me font un tas de compliments !" Et ces Messieurs par ci, et ces Messieurs par là ! Cette suffisance suffoquait les demoiselles P. Oui ! oui ! vous avez bien deviné : c’est Marie Laurencin. Avec ce besoin de sensations extravagantes qui la lancine, elle descend un matin en ma Galerie et me dit à brûle-pourpoint : "Je voudrais connaître une Lesbienne !" Je n’osai pas dire que je ne savais pas ce que cela voulait dire, elle m’aurait regardée avec mépris… elle me semblait bien un peu déséquilibrée, ce qui ne l’empêche pas de faire très adroitement des copies chinoises. Bientôt elle fait la connaissance du poète Apollinaire qui l’incite à peindre différemment ; elle trouve alors sa voie : peindre, peindre sa tête à l’infini, hier, aujourd’hui, demain, toujours et à jamais… c’est cependant une nature ! Elle ne revint jamais chez les demoiselles P… » (Berthe Weill, Pan dans l’œil, p.80 – consultable en ligne sur le site bertheweill.fr)

Au

printemps 1907, Marie participe pour la première fois au Salon des Indépendants

et rencontre Picasso à la galerie Clovis Sagot. C’est lui qui la présente à

Guillaume Apollinaire.

Apollinaire… il est né à Rome en 1880, sous le nom de Wilhelm Albert Wladimir Alexandre Apollinaris de Kostrowitzky, lui aussi de père inconnu. Les conditions de la naissance de « Wilhelm », comme l’appelle Marie, ne sont probablement pas étrangères à l’intérêt mutuel qu’ils se portent. Ils s’engagent dans une relation romantique, « cérébrale » et souvent orageuse.

Apollinaire

commence à vivre de sa plume, comme poète et critique d’art.

En sa compagnie, Marie fréquente le Bateau Lavoir et rencontre Fernande Olivier et Pablo Picasso, André Salmon, Max Jacob, Gertrude Stein, André Derain.

A

leur contact, Marie se forge un style, déjà assez personnel. Elle exécute les portraits de

ses nouveaux amis, de petites huiles sur bois où elle fait preuve d’une certaine

habileté pour exprimer la personnalité des modèles…

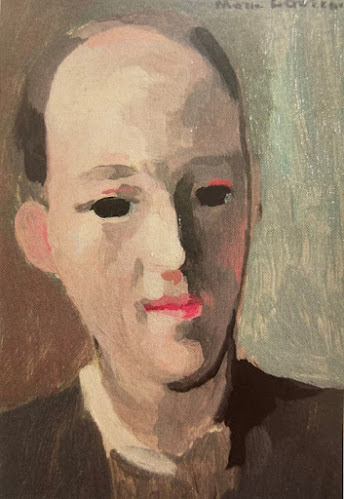

Et

elle réalise ce petit autoportrait qu’elle a probablement offert à Apollinaire

puisqu’il a été transmis à sa descendance (et qui a été validé par Daniel Marchesseau, le

conservateur qui a établi le catalogue raisonné de son œuvre).

Ce

n’est pas le seul autoportrait étonnant de Marie (quand on connaît la suite).

Il en existe un autre, probablement un peu plus tardif.

Puis

Marie se lance dans son premier Groupe d’artistes. Le tableau est acquis

par Gertrude Stein, ce qui entérine aux yeux de Marie, son entrée sur la scène

artistique, confortée par une exposition à la galerie Berthe Weill, où elle

partage l’affiche avec, notamment, Jacqueline Marval (voir sa notice), Léon

Lehmann (1873-1953), Raoul de Mathan (1874-1938) et Jean Metzinger (1883-1956).

Puis Marie peint un second groupe qu’elle offre à Apollinaire.

De gauche à droite : la collectionneuse Gertrude

Stein, Fernande Olivier, une dame au chapeau dont on ignore l’identité,

Apollinaire au centre, Picasso, la poétesse Marguerite Gillot, le poète Maurice

Chemnitz, au premier plan, Marie Laurencin au piano et aussi, un chien.

Lors d’un dîner organisé par Picasso au Bateau Lavoir en 1908, le

couple Laurencin-Apollinaire commande un portrait au Douanier Rousseau. A Marie

qui n’est pas ravie de son effigie peu flatteuse, le Douanier aurait répondu

« ton ami est un grand poète, il a besoin d’une grosse muse. » Sans

commentaire…

Avec

le portrait du poète Sadia Lévy, de sa femme, Rachel, et de leur fille, Liliane,

Marie élabore déjà ce qui deviendra son style.

Sa production graphique,

où elle se laisse influencer par l’art africain, reste libre et inventive.

A

partir de 1910, Apollinaire est critique d’art à L’Intransigeant, ce qui

lui permet d’écrire tout le bien qu’il pense de son amie : « l’envoi

de Marie Laurencin, sobre, ferme, audacieux, un Portrait et Jeunes

filles, est un de ceux qu’on peut priser le plus haut pour la grâce et la

noblesse et quant au goût dont elle fait preuve, je ne connais guère que

Picasso qui en montre autant. » (Guillaume Apollinaire, « Le Salon

des Indépendants », L’Intransigeant, 21 avril 1911, p.2)

Voici les Jeunes filles qui seront acquises par Rolf de Maré (voir la notice de Marie Vassilieff) en 1914, raison pour laquelle ce tableau se trouve en Suède aujourd’hui.

N'ayant

aucune idée de l’identité du Portrait, je place ici cette Songeuse,

qui a appartenu à Picasso, lequel appréciait assez peu Marie mais reconnaissait

l’originalité de sa peinture.

« La Galerie d’art contemporain a ouvert aujourd’hui au public une exposition où sont représentées les différentes tendances de la jeune peinture française. Je n’ai presque pas de place pour vous en parler. Allez-y, cela vaudra encore mieux. Le groupe le plus audacieux est bien représenté par Mlle Marie- Laurencin, Albert Gleizes, R. de La Fresnaye, Firmin Léger, Duchamp, très en progrès, Jean Metzinger, devenu coloriste. » (Apollinaire, « Un vernissage », L’Intransigeant, 19 novembre 1911, p.2)

Apollinaire

reste un admirateur fidèle alors que son histoire avec Marie est en train de se

terminer. Même après leur rupture en 1912, il ne cessera de complimenter ses œuvres et, s’ils ne se revoient pas, ils continuent à

s’écrire.

Marie, elle, imagine des scènes en regardant les fenêtres depuis le toit des omnibus à impériale…

L’année 1912 est très positive pour Marie qui participe à l’exposition de la Section d’Or, réunion de cubistes qui souhaitent se distinguer du cubisme de Braque et Picasso. On pouvait y voir des œuvres de Gleizes, Duchamp, Picabia, Lhote, Léger, Metzinger… elle est une des rares femmes présentes, avec Alexandra Exter.

C’est à l’occasion de cette exposition qu’Apollinaire invente et définit l’orphisme, « peinture pure, simultanéité » et il s’en suivra une vaste querelle entre cubistes et futuristes à laquelle je ne saurais prendre part. Duchamp y montre son fameux nu descendant l’escalier qui fera un peu de bruit à l’Armory Show de 1913…

Mais n’anticipons pas. Marie participe aussi à l’installation de la « Maison Cubiste », dans la section des Arts décoratifs du salon d’Automne de 1912. Les peintres présents sont ceux de la Section d’Or.

Et

elle bénéficie aussi d’une exposition à la galerie Barbazange, celle de Paul Poiret. Au

vernissage, Henri-Pierre Roché lui présente la sœur du couturier, la

dessinatrice de mode Nicole Poiret, femme du décorateur André Groult. Elles deviennent amies et Marie la peindra plusieurs fois, ici assise en

amazone sur une… biche, aussi effilée qu’elle.

Le style de Marie commence à s’affirmer : œil de biche, visage

triangulaire, bras interminables, doigts effilés, silhouettes élancées et de

plus en plus ondoyantes au cours du temps.

Et la palette se rétrécit. Comme elle l’a expliqué plus tard, elle « met résolument de côté » les couleurs qu’elle n’aime pas, à commencer par le rouge, qu’elle déteste. Elle garde « le bleu, le rose et le vert, le blanc et le noir. »

Son Bal élégant, présenté aux Indépendants de 1913, sera commenté par un Apollinaire dithyrambique… (et je dois dire que c’est la seule critique que j’ai pu trouver sur ce tableau de Marie dans les journaux de l’époque).

« Voici enfin la grande salle – Le Salon Carré. Le Bal élégant de Mlle Marie Laurencin est l’œuvre la plus charmante et l’une des plus fortes, des plus libres de ce Salon. Il faudrait un poème pour exprimer la grâce de la composition, la délicatesse et la profondeur de ce coloris si féminin ; il s’agit ici d’une artiste entièrement originale. Les pivoines s’éveillent comme une aurore et tandis qu’une musicienne assise, les jambes croisées, joue sur son petit banjo, les deux danseuses, la rose et la noire, s’en vont vers l’écharpe et l’éventail. Le dais est rose. Les profondeurs sont bleues comme le silence et l’indifférence des regards emplit d’inquiétude la verdure qu’effleure la rapidité de la danse. Non plus du cubisme mais orphisme. L’art de Mlle Laurencin tend à devenir une pure arabesque, humanisée par l’observation attentive de la nature et qui, étant expressive, s’éloigne de la simple décoration tout en demeurant aussi agréable. » (Guillaume Apollinaire, « A travers le salon des Indépendants », Monjoie ! n° spécial du 18 mars 1913 p.3 et 4)

Orphisme…

un tableau qui aurait donc un lien de parenté avec le cubisme. On peut le

déceler dans les plissés en éventail, sur la droite du tableau, ou les découpes

géométriques qui ponctuent la composition. Mais pour autant… Marie ne s’en est

pas cachée : « Si je ne suis pas devenue cubiste, c’est que je n’ai

pas pu. Je n’en étais pas capable. » (Carnet de nuits, 1942). Et puis,

selon Henri-Pierre Roché, elle ne s’est jamais laissée influencer

longtemps : après avoir rencontré les dessins de Matisse, « pendant

quelques jours, elle dessina comme lui. Ce fut toujours beau de la voir subir à

fond, sans résistance, une influence, s’en dégager sans effort, en conservant

ce qui lui importait, assimilé, dominé. » (Henri-Pierre Roché,

« Marie Laurencin », Les Cahiers d’Aujourd’hui, janvier 1921,

p.216)

Et cela ne l’empêchera pas de participer, avec les cubistes, à la fameuse exposition de l’Armory Show à New York en 1913, avec deux aquarelles, deux dessins et trois huiles : une Nature morte, La toilette des jeunes filles et La Poétesse, peut-être ce portrait - plutôt cubiste- de Marguerite Gillot :

Dans

certains de ses tableaux de l’époque, on voit bien qu’elle cherche son style en

marge du cubisme… (ou peut-être conteste-t-elle sa place dans la société ?)

La même année, Marie perd sa mère et on imagine sa grande

tristesse…

A

nouveau Henri-Pierre Roché entre en scène pour lui présenter un baron allemand,

Otto Christian Heinrich von Wëtjen, qu’elle épouse le 22 juin 1914.

Marie vient de signer un double contrat, à Paris, avec Paul Rosenberg et, à Berlin, avec Alfred Flechtheim qui est aussi le marchand de Renée Sintenis. Elle doit cependant brutalement quitter la France au lendemain de la déclaration de guerre, début août. Son mari, pacifiste, refuse de rentrer en Allemagne et ils se réfugient en Espagne.

Ils s’installent d’abord à Madrid, où Marie découvre Goya avec ravissement lors de ses nombreuses visites au Prado mais elle n’aime pas la ville qu’elle quitte avec plaisir pour Malaga au printemps 1915.

Selon

la notice de la Tate, ces Portraits ont été peints à Madrid. Marie est à

gauche en compagnie de la fille du peintre espagnol Federico de Madraso,

Cécilia, qu’elle a rencontré par l’intermédiaire de Nicole Groult avec laquelle

elle a visité l’Andalousie. Lorsque Nicole rentre en France, une correspondance

amoureuse soutenue s’engage entre les deux amies.

En

1916, Marie et Otto s’installent à Barcelone où ils retrouvent Picabia et sa

femme, Gabrielle Buffet, et croisent probablement Albert Gleizes et Juliette

Roche, ainsi que les Delaunay. Marie s’ennuie et s’étiole même dans ses

peintures…

Puis elle cesse de peindre et écrit des poèmes. Deux d’entre eux sont publiés dans le n°4 de la revue dada de Picabia, 391. Hélas, ce numéro ne fait pas partie de ceux qui ont été numérisés par Gallica… !

Marie et Gabrielle Buffet-Picabia à Barcelone en 1917

Elle

travaille à 13 lithographies pour illustrer un roman de Louise Faure Favier, Ces

choses qui seront vieilles (Paris, La Renaissance du livre, 1919). Dans l'image du poète, on retrouve celle d’Apollinaire tel que Marie l’a représenté en

Nabuchodonosor…

Plume et encre de Chine sur papier, 18.6 x 26.4 cm.

Collection particulière (vente 2019)

Guillaume Apollinaire, blessé à la guerre, meurt de la grippe espagnole le 9 novembre 1918. Marie en éprouve beaucoup de chagrin. La guerre se termine mais Marie, qui a perdu par son mariage sa nationalité française, n’est toujours pas autorisée à rentrer en France.

En 1919, elle peint ce double portrait, elle-même en habit masculin avec cravate, Nicole appuyée contre son épaule. Aujourd'hui, les commentateurs y voient un manifeste d’homosexualité.

En son absence, cependant, une de ses toiles est accrochée, du 14 au 18 février 1920, à la « Centième exposition » de la galerie Berthe Weill. Elle voisine avec la fine fleur de l’art moderne dont ses consœurs artistiques, Emilie Charmy, Alice Halicka, Jacqueline Marval et Suzanne Valadon.

Dans

la presse, on commence à parler d’elle, souvent en demi-teinte : « Marie Laurencin reste prise au piège

entre les fauves et les cubistes. Equivoque gracieuse. C'est une gazelle. Voyez

le tableau connu qui groupe Salmon, Picasso, Apollinaire. On dirait un parc aux

gazelles. Leur grand œil me regarde. Vont-ils se bousculer, s’enfuir de la

toile aux quatre coins de la chambre ? Ses jeunes filles glissent sur l'allée,

se cachent derrière le volet d'un éventail. Le chien saute après la robe. Il a

l'œil de la jeune fille et la jeune fille a l'œil de gazelle. L'œil Laurencin.

Elle le dessine aux zèbres, à l'âne, aux colombes. Dans ces bêtes élégantes

comme des chaises de jardin, dans cette Bibliothèque Rose pour grandes personnes,

ces cartilages minces, ces bouches carrées, charnues, ces plans simples, ces

ombres, ces lignes de vannerie, ne reconnaissez-vous pas le reflet des

arabesques de Matisse, du style de Picasso, alors qu'il étudiait les fétiches

nègres et peignait les Demoiselles d'Avignon ? » (Bulletin de la vie

artistique, « Les mains de femmes », 1er septembre 1920,

p.535/536, citant un extrait de Carte Blanche de Jean Cocteau)

Fin

novembre 1920, Marie quitte enfin l’Espagne avec son mari, pour Gênes puis la

Suisse. A Zurich, son beau-frère, Herman Haller, exécute son portrait.

Après

avoir passé quelque temps à Düsseldorf dans la famille de son mari, elle

rentre seule en France en traversant l’Allemagne en proie à la révolution

spartakiste. Après un bref séjour à Paris, elle doit rentrer en Allemagne car ses

biens, mis sous séquestre pendant le conflit, ont été vendus.

Séparée de son mari dont elle divorce en juillet 1921, elle revient à Paris grâce à Paul Rosenberg qui organise une exposition de ses œuvres. Dans sa vie sentimentale, elle s’en tiendra dorénavant aux femmes.

Installée rue de Penthièvre, non loin de la galerie Rosenberg, elle se lie avec Gaston Gallimard et rencontre des écrivains, Jean Giraudoux, Paul Morand, Valéry Larbaud, Jean Cocteau.

On

commence à voir ses dessins et estampes dans la presse, tandis qu’elle

participe à l’exposition internationale de Genève.

« … de

Marie Laurencin, des dessins et un petit tableau J’aime les chiens.

Voilà enfin une femme dont l’ambition n’a pas été de peindre comme les hommes.

L’art de Marie Laurencin évoque les vieux jardins à la française, les

porcelaines précieuses et les danses d’autrefois : Marie Laurencin, vous êtes

Colombine errant au clair de lune dans les jardins de Versailles. Vous aimez,

comme les reines qui jouaient à la bergère, les rubans bleus et roses, les

minces galons de velours noir, Rameau et Lulli. Vous pincez de la harpe et vous

chantez en vous accompagnant au clavecin. C’est une grâce désuète, mais combien

chère, que votre art fait revivre parmi nous. » (René Arcos,

« L’Exposition internationale de Genève », L’Amour de l’Art, 1er

février 1921, p.85)

Gaston

Gallimard publie Eventail, un recueil de dix textes sur Marie, rédigés

par ses amis et illustrés par elle-même :

Et Marie connaît

le succès en devenant portraitiste mondaine :

Assise

de face, Coco Chanel paraît alanguie, la

tête penchée s’appuyant sur son bras droit, un petit chien sur les genoux. Sur

la droite du tableau, un autre chien bondit vers une tourterelle qui semble

descendre du ciel. Ce n’est pas faire injure à l’artiste que de soutenir que ce

portrait ressemble assez peu au modèle et bien davantage à …elle-même.

Chanel n’apprécia pas ce portrait – c’était une

réaction assez fréquente de sa part - et refusa de le payer à Marie Laurencin.

Cette dernière, furieuse, n’accepta pas d’en peindre un autre et conserva le portrait.

Marie a du mal à finir le second portrait de la baronne : « c’est une Américaine, elle est toute en dents et son corps est sec. Quand on la connaît, on voit qu’elle est bonne ; elle est si robuste qu’elle a besoin de beaucoup de joies, beaucoup de monde autour d’elle et, c’est curieux, elle a une petite âme religieuse » confie Marie à son marchand, René Gimpel.

En 1923, Marie est chargée par Serge de Diaghilev (1872-1929), directeur des Ballets russes, de dessiner le rideau de scène, les décors et les costumes pour Les Biches. Elle lui avait été recommandée par le compositeur Francis Poulenc (1899-1963), auteur de la musique. Les Biches étaient un « ballet en un acte avec chants » sur un livret de Jean Cocteau et dont les chorégraphies étaient réglées par la sœur du danseur Nijinski.

L’œuvre est créée le 6 janvier 1924 à l’opéra de Monte-Carlo puis au théâtre des Champs-Élysées, à Paris.

« La

composition en étoile s’organise autour de la femme-biche ou femme sirène

centrale autour de laquelle gravitent les autres éléments : femme,

animaux, guitare sans corde. Marie Laurencin avait préparé cette toile par un

dessin et une aquarelle. Elle réalisa ce tableau durant l’été 1923 dans le Midi

puis à Paris. Le rideau lui-même fut peint par un prince russe. Marie vécut sa

participation aux Biches comme

un manifeste artistique. Elle affectionnait particulièrement cette toile

qu’elle accrocha un temps dans son salon. » (Extrait de la notice du

musée).

« Le

talent gracieux de Mme M. Laurencin a ce prestige fait de mystère qui nous rend

un peu tristes. Bien plus qu'imprécises et ébauchées, ses toiles n'ont-elles

pas l'attrait des choses qui ont déjà vécu et dont l'ancienne fraîcheur

juvénile s'est effacée, estompée pour nous laisser le regret de ce qui passe si

vite sans jamais revenir, des rosés sèches, des jeunes filles devenues vieilles, des papillons

aux couleurs multicolores dont la poudre vive est devenue cendre. Le talent

de Marie Laurencin nous fait

songer au peu que nous sommes et son décor des Biches est l'image même

de la puérile quinzième année oubliée avant d'être précise et ne s'avançant que

pour fuir. » (Gérard d’Houville, « Mes spectacles », Le

Gaulois, 7 juin 1924)

« La composition à l’horizontale montre deux

jeunes femmes, dont l’une tient une guitare, entourant un chien. Elle est le

parfait reflet du monde féminin que se plaît à peindre Marie Laurencin au début

des années 1920. C’est aussi un écho direct à son travail sur les décors de

l’opérette Les Biches de

1923. L’animal s’interpose et semble faire le lien entre les figures

féminines, habillée de robes à nœuds ou d’une écharpe. Les deux jeunes femmes

songeuses ne se font pas face et semblent étrangères l’une à l’autre.

L’ambiance un peu lunaire est donnée par les tons froids : blanc, vert, bleu, gris et noir. Elle est cependant réchauffée par les tons roses d’une jupe et du rideau et la large bande jaune située sur la gauche du tableau, couleur inhabituelle chez Marie Laurencin. » (Extrait de la notice du musée)

En

1925, Marie prend à son service une jeune femme de vingt ans, Suzanne Moreau, avec

laquelle elle engage une relation intime. La jeune Suzanne se rend rapidement

indispensable et dirige la maison.

La

même année, à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels

modernes de Paris, un « pavillon de l’Ambassade française » est

réalisé par un groupement d’artistes décorateurs. Marie participe à la décoration de la « chambre de l’ambassadrice », réalisée

par André Groult ;

L’Ambassadrice, est

dédicacé « A Nicole Groult, ton amie Marie » et inséré dans un cadre

créé par André Groult.

Marie a quarante-deux

ans et elle est assez célèbre pour être photographiée par Man Ray.

Et elle expose

avec Renée Sintenis, chez Flechtheim à Berlin.

En 1926, elle participe à Londres à la décoration du restaurant Boulestin, fameux pour son chef français, sa cuisine française (et ses prix exorbitants). Elle réalise des peintures murales avec Jean-Emile Laboureur. Raoul Dufy est chargé du dessins des tentures.

Et

en 1927, elle crée les costumes d’un ballet, « L’éventail de

Jeanne ».

« Un petit événement artistique s'est produit ces derniers jours : il s'agit de la représentation privée d'un ballet en un acte pour enfants, intitulé l'Éventail de Jeanne, succession de courts morceaux dont chacun a été écrit par un musicien différent et que ne relie aucun scénario précis, en dépit du titre fantaisiste adopté. […] Les fort plaisants costumes de Mlle Marie Laurencin, les agréables décors et éclairages de MM. Pierre Legrain et René Moulaert agrémentent les très attachantes évolutions de ces enfants, déjà très habiles danseurs. Leur succès, comme celui des compositeurs qui ont collaboré à cette partition d'un caractère vraiment exceptionnel, a été considérable. » (P.B., « L’éventail de Jeanne », Le Ménestrel, 1er juillet 1927)

En 1928, les Editions des Quatre Chemins publient la première monographie de Marie, préfacée par Marcel Jouhandeau, avec une trentaine de planches en noir et blanc et quatre en couleur. Un texte visant manifestement à conforter la légende de la petite fille émerveillée qu’elle serait restée.

Peut-être

est-ce la raison pour laquelle on lui confie la création des décors et des

costumes de la pièce de Musset, A quoi rêvent les jeunes filles, créée à

la Comédie Française, un thème dont Marie fait ensuite un paravent qu’elle

offre à Nicole Groult.

Elle produit également des modèles à vocation purement décorative, comme on peut le constater avec ce fauteuil…

… ou ce papier peint :

Les

articles de presse sont élogieux : « La variété des expressions de

ces visages, qui paraissent, au premier abord, avoir tous les mêmes yeux,

presque les mêmes traits, est extraordinaire. Elle n'a pourtant recours à rien

de ce qui caractérise immédiatement une femme : attitudes variées et

personnelles, infinie gradation des sourires et des regards. Et cependant,

simplifiées suivant son goût, stylisées, et d'autant plus vigoureusement

accusées, toutes les nuances de l'âme féminine sont exprimées dans son œuvre,

les plus intenses comme les plus légères.

Peu de peintres ont su mieux qu'elle interpréter ce qu'on appelle les "péchés mignons", c’est-à-dire la forme adoucie et mondaine des péchés capitaux, la frivolité, l'indolence, la vanité puérile et inoffensive, la coquetterie. Mais on y trouve aussi des émotions aiguës : voyez celle qui tient au doigt une vipère, moins méchante que son regard. […] S'il faut chercher quelque part les influences qu'a subies Marie Laurencin, ce n’est certainement pas au Musée du Louvre. On trouvera, bien davantage, les origines de certaine forme de son goût en feuilletant Le Journal des Demoiselles, — dont elle a une belle collection. L'atmosphère d'élégance un peu compassée - où la pensionnaire enfant de Marie se retrouve dans la femme du monde - qui imprègne les tableaux de Marie Laurencin est bizarrement mêlée à des influences toutes modernes, qui rompent la réserve conventionnelle de ces demoiselles si bien élevées, en leur donnant la souplesse des sirènes, qu'elle affectionne. » (Marcelle Auclair, « Marie Laurencin, portraitiste », Les Annales politiques et littéraires, 1er octobre 1928, p.321 à 323). Marcelle Auclair aura aussi son portrait…

Les portraits de femmes, en effet, abondent. Mais on peut aussi

remarquer que leurs traits semblent dissimulés par leur masque social

de femmes en vue, que Marie fréquente dans les salons mondains. Ce sont aussi les

femmes de galeristes, comme Juliette Lacaze, épouse du marchand d’art Paul Guillaume, et Lucie Reiss, épouse

du critique d’art et galeriste Jos Hessel.

…

et quelques hommes, aussi :

Marie

est très sollicitée…

…

et s’affirme également dans son travail d’illustratrice qu’elle commencer à pratiquer

à son retour d’exil, pour asseoir son autonomie financière. Elle participe à

une trentaine d’ouvrages entre 1919 et 1939 et illustre les romans de Jacques

de Lacretelle, René Crevel, Marcel Jouhandeau, Henry de Montherlant, André Gide

et même Lewis Caroll.

Au

début des années 30, Marie enseigne à des jeunes filles, à l’académie du XVIe

arrondissement de Paris. Son cours est essentiellement mondain, comme elle le souligne elle-même, et il est de notoriété publique qu’elle ne

leur apprend pas grand-chose, si ce n’est à manier les couleurs.

Dans la presse, commencent les moqueries dirigées contre la naïveté qu’elle se plait à afficher : « Marie Laurencin a tenu à Marcelle Auclair, qui nous les a rapportés, ces propos topiques : "Il y a deux ans que tous les marchands de tableaux n'achètent plus rien. Moi je trouve ça tout à fait juste, tout à fait bien : c'est redevenu comme avant, comme cela doit être. On peint sincèrement pour son plaisir, pour s'amuser, le tableau qu'on a envie de faire. Et puis, on attend. Parfois il se présente un acheteur à qui on fait un petit prix modeste. C'est normal. Je ne me plains pas de la crise. On ne gagne presque rien, et puis après ? Ce n'est pas naturel que les artistes gagnent trop d'argent. Qui donc achetait les tableaux ? Les collectionneurs, les marchands et les millionnaires. Maintenant, aux prix actuels un homme de goût, un écrivain, quelqu'un de pas riche peut acheter une toile qui lui fait envie, et la peinture retrouve son vrai rôle : faire plaisir !"

Quand

j'eus lu cette déclaration rassurante, je consultai mes fonds de tiroir, et

avant que le fisc ne me les rafle, je pensai aller demander mon portrait à

Marie Laurencin. Son accueil justifia, si je puis dire, son manifeste. Marie

Laurencin, quand on regarde sa tête, ressemble à une petite fille du Sacré-Cœur

avec ses cheveux dans un filet de cheveux et ses yeux éperdument naïfs. Quand

on regarde le reste, Marie Laurencin a

l'air d'une gentille bourgeoise, pas chichiteuse, qui a possédé plus de livres

que de meubles de prix.

- A défaut

d'argent je voudrais laisser à mon fils quelque chose de vous, lui dis-je.

- Ma chère, répondit-elle, je vous attendais. Asseyez-vous là.

[…] "Moi ? Oh j'ai eu de la chance aussi. Le marchand de tableaux qui vendait des

Braque et des Derain s'est intéressé à mes toiles. Il m'a fait avoir des

portraits de trente mille francs."

-

Trente mille francs ! Je regarde du côté de la porte.

- Ne bougez pas tant, dit Marie Laurencin. Ça m'a toujours épatée de gagner tant d'argent. Parfois, même, il me semblait que c'était de l'argent volé. Quand Braque s'est fait construire sa grande cambuse de palais où tout est bois précieux, laques et soies, je le plaignais, moi, je le mettais en garde : "Mon pauvre vieux, comment ferez-vous pour entretenir tout ça ?" » (Blanche Vogt, « L’originale qui ne se plaint pas de la crise », Comœdia, 17 mars 1934, p.4)

Cela n’empêche cependant pas Marie d’être gratifiée de la Légion d’Honneur en 1935 !

Mais son exposition londonienne à la Mayor Gallery, en 1934, et celle de Rosenberg en 1936 sont assez sévèrement commentées : « Si vous entrez chez Paul Rosenberg et que vous regardiez un Marie Laurencin, vous serez incontestablement charmé. Lorsque vous aurez fait le tour de l'exposition, vous serez repu… On se lasse même des meilleures choses. La monotonie d'une facture, d'une harmonie, l'excès de grâce et d'élégance vous semblera vite fastidieux. J'aime le talent de Marie Laurencin. Mais comme il se limite lui-même ! » (André Boll, « Art et méfaits de notre temps », Notre Temps, 27 décembre 1936, p.103)

Quoi

qu’il en soit, l’exposition est encore un succès puisqu’elle lui vaut de

nouvelles commandes…

…

de portraits de plus en plus violemment raillés : « Marie Laurencin

est toujours fidèle à sa fausse naïveté, ses bleus et ses roses, ses portraits

sans psychologie, prétextes à des taches de couleur quasi plate. » (Esther

Van Loo, « Les maîtres de l’art indépendant au Petit Palais, Les

nouvelles de l’Exposition, 1er septembre 1937, p.3)

Cependant,

Berthe Weill l’expose à nouveau en 1936, avec une quarantaine d’artistes de

trois générations.

Faut-il se garder des agacements que fait naître sa peinture de ces années-là et tenter de voir plus loin ? Ainsi, La Répétition pourrait être une « reformulation » des Demoiselles d’Avignon de Picasso :

« même rideau qu‘ouvre un des modèles,

même nombre de figures féminines dans une composition pyramidale, mêmes rythmes

chromatiques – un chien remplaçant au premier plan une nature morte. Sauf que,

loin de multiplier les hétérogénéités, tout le tableau est marqué par un

principe de redoublement.

La répétition n‘est pas seulement le sujet du tableau (une répétition comme il en faut pour qu‘un spectacle soit réussi), elle est aussi sa méthode, incarnée par le fait que tous les visages sont identiques – un redoublement dans le redoublement. » (Notice du Contre Pompidou Metz).

Je vous laisse y réfléchir…en rappelant au passage que « l'Avignon » de Picasso n'est pas la ville française mais une rue de Barcelone vouée à la prostitution.

Au

début de la guerre, Marie ne paraît pas prendre conscience que ses amis juifs

sont en danger et il faudra qu’elle rencontre un jour des jeunes filles portant

l’étoile jaune pour réaliser qu’il ne s’agit pas d’une plaisanterie. Ensuite,

elle tentera de faire libérer de Drancy son cher Max Jacob, sans succès.

Pendant l’occupation, elle expose au Palais-Royal les portraits de ses amis écrivains, du résistant Paul Eluard à antisémite déclaré, comme Jouhandeau.

Et elle continue à mener une vie mondaine qui lui vaudra, à la Libération,

d’être arrêtée quelques jours et conduite à Drancy, sans conséquence toutefois.

Après

la guerre, Marie se retire du monde, lit et publie quelques dessins.

En

1954, elle adopte Suzanne, sa gouvernante-amante :

Marie

Laurencin est morte à Paris, le 8 juin 1956.

*

Les

tableaux de Marie sont dans tous les musées du monde et elle est adulée au

Japon où elle représente une idée de l'art français. Elle n’a donc pas été oubliée, si ce n’est dans son propre pays où ni

ses amis, ni sa fille adoptive, ne se sont particulièrement mobilisés pour faire

vivre sa mémoire.

Il serait injuste de la considérer simplement à l’aune de sa fin de sa carrière, assez décevante. Certes, son travail a été considéré comme essentiellement « féminin », ce qu’elle n’a jamais véritablement contesté. Mais elle a aussi été membre de l’avant-garde dans les années cubistes et son œuvre des années 20, bien qu’un peu trop narcissique, est un reflet de la société de son temps.

Elle a fait l’objet d’une première exposition importante au musée Marmottan-Monet, à Paris, en mai 2013. Son tableau Femmes à la colombe est montré en 2023 au musée national d’Art moderne, dans l’exposition « Over the Rainbow », ainsi présentée : « Lumière sur l’apport artistique dans les luttes menées par les communautés LGBTQIA+ (lesbienne, gay, bisexuel.le, trans, queer, intersexe, asexuel.le, +) depuis le début du 20e siècle, à travers la collection du Centre Pompidou. »

Je ne suis pas une grande partisane de l’enrôlement des œuvres et des peintres disparu(e)s au service d’une cause, si importante soit-elle, mais chacun est libre de voir les choses autrement.

Je

termine, comme il se doit sur ce blog, par des natures mortes où l'on retrouve quelques objets fétiches de Marie, l'éventail, les perles et… le citron pour faire vibrer un peu les couleurs !

*

N.B : Pour voir

d’autres notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous

pouvez cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page.

Et si vous souhaitez

laisser un commentaire, c’est aussi en bas de page !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire