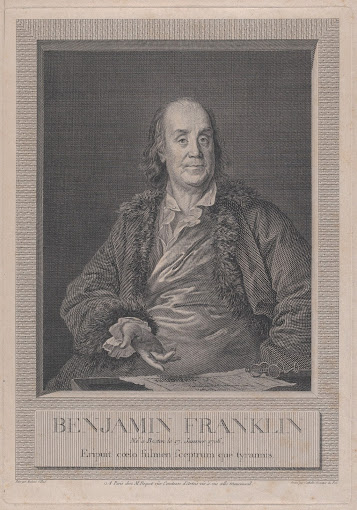

Autoportrait – 1782

Pastel à vue ovale, 62 x 51 cm

Collection particulière (vente 2025)

Adélaïde Labille, dite aussi Adélaïde Labille des Vertus est née le 11 avril 1749, benjamine des huit enfants d’un

couple de bourgeois parisiens. Son père, Claude-Edme Labille, est « marchand

de mode du corps de la mercerie » et propriétaire de la boutique À

la toilette, rue de la Ferronnerie, paroisse Saint-Eustache. Adélaïde est donc aux premières loges pour admirer les parures des élégantes qui fréquentent le commerce de son père (il

se dit même qu’y fut employée une jeune « demoiselle de mode » nommée

Jeanne Bécu, qui deviendra plus tard Madame du Barry).

Comme toutes les femmes de son

temps, elle commence sa carrière de peintre par la voie jugée compatible avec

son sexe, la miniature et le pastel. Elle apprend la première technique en

entrant à quatorze ans dans l’atelier du miniaturiste

François-Elie Vincent (1708-1790), qu’elle connaît depuis l’enfance.

La

renommée de son premier maître facilite sans doute son admission à l’Académie

Saint-Luc vers l’âge de vingt

ans. Sa qualité de peintre de cette académie apparaît déjà sur le contrat de son

mariage, le 25 août 1769, avec Louis-Nicolas Guiard, vingt-sept ans,

« commis chez M. Bolliard de Saint-Julien, receveur général du Clergé de

France ».

|

L'Académie de Saint-Luc de Paris était, à

l'origine, une confrérie charitable des maîtres peintres et sculpteurs parisiens. Initialement fondée en 1391, elle a été

réactivée en 1649 par les corporations de peintres en s’inspirant des guildes

crées à Florence, en Allemagne et aux Pays-Bas, à l’instigation de Simon

Vouet qui avait fréquenté celle de Florence. Elle connut des périodes d’interdiction, au

profit de l’Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648, mais

reçut en 1704 l’autorisation de disposer de chaires d’enseignement puis, en

1705, celle d’organiser des salons auxquels les peintres non académiciens (y

compris les femmes) avaient accès.

Elle dispensait aussi, le jour de la Saint Luc,

deux médailles d’argent à ses meilleurs élèves.

|

Pour Adélaïde, cette année 69 est aussi celle des décès de sa mère et de sa sœur Félicité. Sa famille se réduit alors à son père et sa

sœur aînée, Victoire, tous les autres enfants ont déjà disparu.

C’est aussi en 1769

qu’Adélaïde sollicite les conseils du fameux pastelliste Maurice-Quentin de la Tour (1704-1788) qui la

trouve assez intéressante pour l’accepter comme élève. Elle dût faire de rapide

progrès puisqu’elle travaillait encore chez lui lorsqu’elle montra,

au Salon de l’Académie Saint-Luc en 1774, le Portait d’un magistrat,

peint au pastel « de grandeur naturelle », et le Portrait d’un

dame en miniature, son autoportrait. (cliquer pour agrandir)

Autoportrait – vers 1774

Aquarelle et gouache sur ivoire

The Tansey Miniatures Fondation

Bommann Museum, Celle

C’est

probablement à cette occasion qu’elle entre en concurrence, aux yeux de la

critique, avec Elisabeth-Louise Vigée et Anne-Rosalie Boquet.

Le

Mercure de France d’octobre 1774 n’est pas aussi dithyrambique à son

propos qu’à celui des deux virtuoses précitées mais il concède

cependant, à Mme Guiard : « Sa touche hardie, sa couleur brillante,

ses lumières larges et bien dégradées, ses contours purs et moelleux [qui] sont les

preuves d’un talent distingué qu’on assure ne devoir qu’à elle-même. »

Ce sera la dernière exposition de l’Académie Saint-Luc mais Adélaïde s’y est fait connaître.

Charles-Dominique-Joseph de Gibert – 1776

Pastel, 59,5 x 48 cm

Collection particulière

Source : Neil Jeiffares, Pastels & pastellistes avant 1800

Portrait de madame Lefranc peignant le portrait de son mari – 1779

Aquarelle et gouache sur ivoire, 6,5 cm de diamètre

Nationalmuseum, Stockholm

Portrait de la princesse de Montlear

Pastel, 80 x 64 cm

Fondation Bemberg, Toulouse

Sa

période miniaturiste sera cependant assez courte et elle complète sa formation auprès de son ami d’enfance et fils

de son premier maître, le peintre François-André Vincent (1748-1816), lauréat

du Grand Prix, de retour de son séjour à Rome en 1775 et qui fut agréé par

l’Académie royale, le 31 mai 1777.

Ce choix souligne l’ambition d’Adélaïde

de ne pas se cantonner à la peinture de dame. Mais, en attendant d’atteindre ses

objectifs, elle a accompli son entrée dans le monde artistique sans déroger aux

règles.

C’est

peu après qu’Adélaïde engage, devant le Châtelet de Paris, une procédure de

séparation de biens dont le jugement fut prononcé le 27 juillet 1779. Son mari est condamné à lui restituer sa dot de neuf mille livres et les trois

mille livres qu’elle lui avait prêtées avant son mariage. La séparation de fait

ne tarde pas et Adélaïde quitte le domicile conjugal pour aller s’installer rue

de Gramont.

Parallèlement,

grâce à la création du Salon de la Correspondance, venant opportunément

remplacer celui de l’Académie Saint-Luc, Adélaïde peut montrer, au mois de mai 1782,

ses œuvres au pastel : le Portrait du comte de Clermont-Tonnerre

et deux têtes d’études.

|

Le Salon de la

Correspondance

Le « Salon » du Louvre étant réservé

aux membres de l’Académie royale, l’Académie Saint-Luc de Paris avait reçu en

1705 l’autorisation d’organiser son propre salon, auquel les peintres non

académiciens, y compris les femmes, avaient accès. Mais l’Académie de

Saint-Luc ayant été supprimée en 1776, comme toutes les « communautés de

métier », les peintres se sont brutalement trouvés sans lieu

d’exposition.

La même année, un membre de la noblesse de robe,

Pahin de La Blancherie (1752-1811) qui se parait du titre « d’agent

général de la correspondance pour les sciences et les arts », crée le Salon

de la Correspondance, à la fois cercle littéraire proposant des

conférences littéraires et scientifiques ou des lectures publiques, et Musée

où, lors d’expositions hebdomadaires, on voyait les tableaux des artistes qui

n’étaient pas admis à l’Académie royale. Il publiait également une brochure,

intitulée Nouvelles de la république des Lettres et des Arts, où

figuraient les notices des œuvres exposées et des indications sur les

artistes.

Ce salon a fonctionné de 1781 à 1788, rue de

Tournon puis rue Saint-André-des-Arts à Paris.

|

Tête de jeune femme (L’heureuse surprise) – 1779

Pastel sur papier marouflé sur toile, 54,6 × 44,5 cm

J.Paul Getty Museum, Los Angeles

Jeune dame en robe bleue rayée - 1780

Pastel sur papier, 62,2 x 51 cm

Collection particulière

(source : Neil Jeffares, Dictionnaire des pastellistes avant 1800)

Au

mois de juin 1782, Adélaïde y expose son Autoportrait au pastel et, non

seulement la jeune artiste est bien reçue (« Ces nouveaux ouvrages de Mme

Guiard ont confirmé la haute idée que nous avons donnée de ses talents dans ses

dernières feuilles » - Journal du Salon) mais sa confrontation avec

Elisabeth Vigée - Le Brun ne passe pas inaperçue : « Les portraits des

deux femmes artistes faits par elles-mêmes et que le hasard a réunis en

pendant, ont paru un spectacle très-piquant et qui a excité les murmures et

l’applaudissement des deux assemblées », peut-on lire dans les Nouvelles

de la République des Lettres et des Arts du 19 juin 1782. Ceci

étant, on ne sait pas si l’Autoportrait en question est celui ci-dessous ou s’il s’agit

de celui que j’ai placé en exergue de la présente notice.

Autoportrait – 1782

Pastel, 72 x 58 cm

Reproduit dans l’ouvrage d’Anne-Marie Passez, p. 16bis

Source : Gallica / Bibliothèque nationale de France

Ensuite,

Adélaïde s’attaque à l’Académie royale de peinture.

Sachant

que la partie sera difficile et qu’elle serait, comme les autres femmes,

soupçonnée de ne pas avoir exécuté elle-même ses toiles, elle sollicite des

académiciens pour exécuter leurs portraits - afin qu’ils puissent en certifier

l’auteur - et déclare à ceux qui lui conseillaient de se faire appuyer par le

ministre, « [qu’elle voulait] être jugée et non protégée ; que si [son]

talent n’était pas trouvé digne de l’Académie, [elle travaillerait] sans

relâche à le perfectionner. » Voilà qui a de l’allure !

Grâce

à François-André Vincent, elle obtient le soutien de Joseph-Marie Vien

(1716-1809), dont le prestige d’ancien directeur à l’Académie de France à Rome

est précieux. Ensuite, elle portraiture Augustin Pajou (1730-1809), ami de son propre père,

qu’elle représente modelant le buste de Lemoine. Elle expose le portrait du

premier en janvier 1783, celui du second en mars. La critique approuve :

« Nous félicitons Mme Guiard de la confiance que des hommes aussi distingués

témoignent en ses talents. »

Joseph-Marie Vien, peintre du roi – 1782

Pastel sur papier, 60 x 59 cm

Musée Fabre, Montpellier

Augustin Pajou modelant le buste de Jean-Baptiste II Lemoine – 1782

Pastel sur papier bleu,73,5 x 61,8 cm

Premier morceau de réception à l’Académie

(Adélaïde devra également réaliser un portrait à l’huile)

Musée du Louvre, Paris

Adélaïde est présentée à l’Académie par Alexandre Roslin, conseiller à l’Académie et

veuf de Suzanne Roslin (voir sa notice). Elle sera notamment soutenue par Vien, Vincent, Bachelier et Suvée dont elle a aussi peint les

portraits, également exposés au salon de la Correspondance.

Portrait en buste du peintre François-André́ Vincent – 1782

Pastel sur papier gris- bleu, 65,5 x 50 cm

Musée du Louvre, Paris

Portrait en buste du peintre Jean-Jacques Bachelier - 1782

Pastel sur papier gris-bleu marouflé sur toile, 61 x 49,7 cm

Musée du Louvre, Paris

Portrait de Joseph Benoit Suvée – 1782

Pastel, 60,7 x 50,5 cm

Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris

|

L’ Académie

royale de peinture et de sculpture,

créée en 1648, sous le règne de Louis XIV alors enfant, avait pour ambition

de former et rassembler les meilleurs artistes du royaume, en les libérant de

la tutelle de la « corporation », c’est-à-dire du statut d’artisan.

Les

plus doués étaient nommés académiciens, un titre prestigieux qui garantissait

protection et notoriété, grâce à la possibilité de participer à l’exposition

de l’Académie royale, dont la première eut lieu sans public en 1665. Après

plusieurs expositions dans des lieux différents, on l’installa en 1725 dans

le Salon carré du Louvre, d’où son nom de « Salon ». Il commençait

le jour de la saint Louis et seuls les académiciens pouvaient y exposer leurs

œuvres. Au cours de ses 145 années d’existence, l’Académie

n’éleva que quinze femmes au rang d’académicienne. La première est

Catherine Duchemin-Girardon, reçue en 1663. Les deux dernières sont Adélaïde

Labille-Guiard et Elisabeth Vigée-Le Brun, agréées en 1783, lors de la même

séance. Toutefois,

aucune femme n'assistait aux classes de dessin de nu masculin ou féminin

d’après modèle vivant, ni à celles de géométrie ou de perspective. Aucune femme

ne fut jamais reçue en peinture d’histoire (le genre le plus prestigieux) et, par voie

de conséquence, aucune n’a pu accéder à la fonction de professeur, c’est-à-dire

être membre du Conseil de l’Académie, siège du pouvoir

académique. L’Académie royale fut supprimée par décret de la Convention,

en 1793.

|

Adélaïde reçoit aussi le soutien, peut-être intéressé, de Jean-Baptiste Pierre, premier

peintre du roi et adversaire farouche d’Elisabeth Vigée - Le Brun (voir sa notice

dans ce blog) dont il espérait ainsi écarter la candidature.

Les

académiciens votèrent quasi-unanimement pour Adélaïde (28 voix sur 32) mais le

roi intervint en faveur d’Elisabeth et les deux peintres furent admises le même jour, 31 mai 1783.

Par cette double nomination, le quota de quatre femmes (fixé en 1770 par

l’Académie, inquiète du développement des vocations féminines) était atteint,

mettant un terme aux espérances de toutes les autres artistes féminines de leur

génération…

Deux autres femmes étaient

déjà académiciennes : la miniaturiste

Marie-Thérèse Vien et la peintre de fleurs Anne Vallayer-Coster. |

Adélaïde

participe au Salon dès 1783. Elle y montre un autoportrait, sept portraits

d’académiciens et celui de Madame Mitoire avec ses enfants qui

remporte un grand succès, tant auprès de la critique que du public.

Madame Charles Mitoire avec ses enfants, allaitant l’un d’eux – 1783

Pastel marouflé sur toile, 92 x 72,5 cm

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Californie

Ce tableau illustre le thème de la mère de famille - qui plus est allaitante - en compagnie de son ou ses enfants, qui deviendra récurrent

dans la peinture de l’époque.

Marguerite Gérard peindra aussi plusieurs « scènes de

genre » sur ce thème, une quinzaine d’années plus tard.

Le

Louvre conserve une copie en miniature de cette scène :

Madame Charles Mitoire et ses enfants

Miniature sur ivoire – 7 cm

Musée du Louvre, Paris

Cette

réussite n’empêche pas la diffusion d'un pamphlet injurieux à l'égard des deux

nouvelles académiciennes, sous prétexte qu'elles exerçaient un métier d'homme

et vivaient séparées de leurs maris. A la demande d’Adélaïde, qui fait intervenir

ses relations, les coupables sont châtiés et les feuilles détruites.

Et, comme

cela deviendra l’habitude, la critique compare le talent

des deux nouvelles académiciennes. Elle reconnaît qu’Adélaïde « moins

flatteuse peut-être, a plus de vigueur et même plus de vérité » (Le

Véridique au Salon).

C’est

à cette époque qu’elle quitte son premier domicile pour s’installer au 139 de

la rue Richelieu, où elle peut disposer, à proximité, d’un atelier spacieux et haut de plafond que la sœur de

François-André Vincent met à sa disposition.

Elle

ouvre alors une école de peinture pour une dizaine de jeunes filles, dont

certaines deviendront d’excellentes pastellistes, parmi lesquelles

Marie-Victoire d’Avril (1755-1820), Madeleine Frémy (vers 1760-1788),

Marie-Thérèse de Noireterre (1760-1823), Jeanne Dabos née Bernard (1763-1842)

et Marie-Marguerite Carraux de Rosemond (1765-1788) et Marie-Gabrielle Capet

(1761-1818).

A

l’Exposition de la Jeunesse de 1783, le nombre et la qualité de ses élèves ne

passent pas inaperçus : « Tous

les ans, jour de la petite Fête-Dieu, il y a une exposition de tableaux à la place

Dauphine, qui décorent les environs d'un magnifique reposoir qu'on y construit.

C'est là où les jeunes gens qui ne sont encore attachés à aucune académie

viennent s'assayer (sic) & pressentir le goût du public. Celle-ci a été

plus nombreuse que de coutume, & par une singularité rare, il y avait des morceaux de neuf élèves

du sexe, de madame Guyard, toutes très-jolies & annonçant du talent ; ce

qui n'a pas peu contribué à attirer la foule. » (Mémoires

secrets, Tome 23, 25 juin 1783, p.23)

|

L'Exposition de la Jeunesse

L’exposition

(ou salon) de la Jeunesse avait lieu en plein air, tous les ans depuis 1722,

le jour de la petite Fête-Dieu, place Dauphine et sur le Pont-Neuf, de six

heures du matin à midi. S’il pleuvait, la manifestation était reportée à la

petite Fête-Dieu de la semaine suivante et, s’il pleuvait encore, à l’année

suivante. Les élèves

peintres pouvaient accrocher leurs œuvres aux tapisseries tendues sur le

passage de la procession. Cela

leur permettait de se faire connaître et de rencontrer un éventuel mécène. |

Marie-Gabrielle Capet et Marie-Marguerite de Rosemond, qu’elle considérait peut-être comme ses élèves les plus prometteuses, sont représentées en sa compagnie dans son chef d'œuvre, le fameux Autoportrait avec deux élèves, où trône également le buste de son père, Claude Labille, par Pajou. Un tableau qui apparaît aujourd’hui comme une œuvre-manifeste en faveur de l’enseignement artistique des femmes.

Marie-Gabrielle fit effectivement carrière comme pastelliste mais Marie-Marguerite mourut trois ans plus tard.

Autoportrait avec deux élèves – 1785

Huile sur toile, 210,8 x 115,1 cm

Metropolitan Museum of Art, New York

Au centre de la toile, Adélaïde, 33 ans, se présente en

professeur, ses élèves derrière elle.

Son regard dirigé vers le spectateur exprime la détermination

dont elle fait preuve en toute occasion et notamment lorsqu’elle s’est

présentée à l’Académie royale de peinture. Sa tenue, soignée et très féminine,

est aussi une affirmation de son statut social, celle de la bourgeoisie

montante, consciente de la valeur intrinsèque de son talent.

La signature est située à l'envers de la toile représentée sur le tableau. Ainsi, les deux tableaux, celui où elle se présente

en peintre et celui qu’elle est a peint, sont signés en même temps.

Au

Salon de 1785, le tableau fait sensation et la critique loue sa maîtrise :

« Cette Artiste est d’un mérite très-distingué

& très-rare, puisqu’elle a su joindre aux grâces de son sexe la vigueur

& la force qui caractérisent les Ouvrages de l’homme. » (Catalogue

Deloynes, n° 327, Salon de 1785.)

Adélaïde montre également

le portrait du peintre van Loo et une dizaine d’autres, également à l’huile.

Le peintre Charles-Amédée-Philippe van Loo (1719-1795) – 1785

Huile sur toile, 130 x 97 cm

Musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon

Second morceau de réception d'Adélaïde à l’Académie, présenté au Salon de 1785

Van Loo était aussi

« ordonnateur » - on dirait aujourd’hui commissaire général – des

Salons de l’Académie

Pietro Antonio Martini (1739-1797) dessinateur et graveur

Coup d'œil exact de l'arrangement des Peintures au Salon du Louvre de 1785

Metropolitan Museum of Art, New York

On voit distinctement le Serment des Horaces de Jacques-Louis David, au centre,

ainsi que, un peu plus bas à gauche, le Portrait de la baronne de Crussol,

d’Elisabeth Vigée (voir sa notice). L’autoportrait aux deux élèves

d’Adélaïde est à droite, sous les trois grandes toiles du haut.

La

même année, Adélaïde, confrontée à des difficultés financières, formule une

demande de logement au Louvre, que sa qualité d’académicienne justifie. Elle

essuie un refus, motivé par le fait que son école de jeunes filles créerait une

cohabitation scandaleuse avec les artistes masculins du Louvre et nuirait à la

« décence ». En contrepartie, elle reçoit une pension de 1 000

livres dont elle n’est pas satisfaite. Elle insiste, sans résultat. Académicienne

oui, égale des académiciens, non.

(Je glisse ici deux charmants portraits de cette période, trouvés lors de mes recherches)

Portrait de femme – 1787/88

Huile sur toile, 67 x 35 cm

Musée Pouchkine, Moscou

Marie Emilie Louise Victoire de Coutances – vers 1787

Huile sur toile, 80 x 63,5 cm

Collection particulière

Adélaïde travaille pourtant à ses œuvres les plus prestigieuses : les portraits

des tantes du roi, Adélaïde et Marie-Thérèse, et d'Elisabeth, sœur du roi, lui valent une célébrité

accrue et le titre de « peintre de Mesdames » en 1787.

Elle

exécute également le portrait du duc de Choiseul, remarquable tant

pour sa qualité qu’en raison de l’importance historique du modèle, mort peu de temps après les séances de pose. Adélaïde en a

livré deux versions. Celle ci-dessous et une autre, plus petite

(72 x 56 cm), qui a été acquise en 2022 par le musée national du château de

Versailles.

Etienne-François, duc de Choiseul-Stainville (1719-1785), à son bureau - 1786

Huile sur toile, 146 x 114 cm

Waddesdon Manor, Buckinghamshire

Élisabeth Philippine de France, dite Madame Elisabeth (1764–1794) – vers 1787

Pastel sur papier bleu, 78,7 x 65,4 cm

Metropolitan Museum of Art, New York

Madame Élisabeth de France (1764–1794) – 1788

Huile sur toile, 81 x 63,6 cm

Musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon

Adélaïde de France, fille de Louis XV,

peignant les portraits en médaillon de ses parents et de son frère décédés -1787

Huile sur toile, 271 x 195 cm

Musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon

Au

Salon de 1787, le Journal général de France s’extasie en ces termes, devant

le portrait de Madame Adélaïde : « Ce tableau en grand est composé et

exécuté avec une vigueur et une fermeté mâle, qui supposent une étude longue et

réfléchie, mais la délicatesse d’âme ne s’y fait pas moins connaître. »

Et

vient l’inévitable comparaison entre les deux académiciennes : « Mme

Guyard, qui suit pas à pas sa rivale, ne se montre pas avec moins d’éclat à

cette exposition ». (Les petites affiches de Paris)

L’auteur

des Mémoires secrets prend clairement position en faveur d’Adélaïde :

« On conçoit qu’un tel sujet exigeait un style austère : il y règne une

mélancolie douce qui, loin de repousser le spectateur, l’attire et l’intéresse.

(…) Ce tableau n’attire pas la multitude comme celui de la reine [Portrait

de Marie-Antoinette et ses enfants d’Élisabeth Vigée-Le Brun], mais

plaît davantage aux connaisseurs. »

Le Salon de 1789 n’est pas moins satisfaisant

pour Adélaïde. Elle y montre la portrait de Madame Victoire et celui de sa sœur

décédée, Louise Elisabeth.

Certes, Elisabeth Vigée-Le

Brun brille de tous ses feux mais le Journal général de France du 22

septembre 1789, après avoir loué Elisabeth, ajoute : « Mme Guiard, sa

digne rivale, paraît toutefois la surpasser par une touche presque virile mais

on est entraîné devant les tableaux de Mme Le Brun par ce goût séducteur propre

au beau sexe, que les hommes ne peuvent atteindre. » (Sans commentaire…)

En résumé, Elisabeth

plaît au public et Adélaïde remporte les suffrages de la critique.

Marie-Thérèse-Victoire de France, dite Madame Victoire, fille de Louis XV – 1788

Huile sur toile, 241 x 165 cm

Musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon

La princesse est face à une statue représentant l’Amitié, sur

le piédestal de laquelle figure l’inscription : « Précieuse aux humains et chère aux

Immortels, J'ai seule, près du Trône, un Temple & des Autels. »

Portrait de Louise Elisabeth de France, duchesse de Parme – 1788

Dit aussi Portrait de Madame Infante

Huile sur toile, 272 x 160 cm

Musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon

Il s’agit d’un portrait rétrospectif, commandé par le roi. La

princesse était morte vingt-neuf ans auparavant. Son ombre portée sur le mur

est symbolique de sa disparition.

Les

œuvres présentées à ce Salon, créées l’année précédente, ne portaient pas

encore la marque de la Révolution déjà en marche. Début octobre, Elisabeth

Vigée-Le Brun quitte Paris pour l’Italie (voir sa notice), Adélaïde reste à

Paris et finit ses travaux en cours mais les commandes sont inexistantes.

Le

début de l’année 1790 est difficile, tant au plan financier qu’à celui de la sécurité.

Adélaïde obtient un vaste atelier à la Bibliothèque royale, au rez-de-chaussée de la rue

Colbert, plus proche de son domicile mais à titre précaire. Elle y peint le Portait

de Madame de Genlis et celui de la duchesse d’Aiguillon.

Portrait de Stéphanie-Félicité Ducrest de Genlis, marquise de Sillery – 1790

Huile sur toile, 73,9 x 60 cm

County Museum of Art, Los Angeles

Madame de Genlis (1746-1830) était un personnage remarquable. Dotée

de multiple talents, excellente musicienne, elle fut dame de compagnie de la

duchesse de Chartres (future duchesse d’Orléans) et chargée de l’éducation de

ses enfants, dont le futur Louis-Philippe, auxquels elle appliqua des préceptes

éducatifs assez rigoureux.

Autrice d’ouvrages de pédagogie, elle y expliquait notamment l’importance de la pratique artistique dans l’éducation des filles. Ses ouvrages connurent un grand succès dans

les années précédant la Révolution mais elle subit aussi des attaques assez

virulentes contre son activité littéraire. Adélaïde partageait sans doute ses convictions sur l'éducation des filles.

Portrait de la duchesse d’Aiguillon – 1790

Huile sur toile, 73 x 60 cm

Collection particulière (vente 2018)

Ce tableau était probablement le pendant du portrait du mari

de la duchesse, Armand-Désiré de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc

d’Aiguillon, qu’Adélaïde présenta au Salon de 1791, avec plusieurs autres

portraits de députés de la Constituante (voir ci-dessous). Cet aristocrate fut

l’un des premiers à rejoindre le Tiers Etat en 1789 et à voter l’abolition des

privilèges.

Marie-Gabrielle

Capet fit une copie en miniature du portrait du duc, on peut le voir

aujourd’hui au musée de Caen (voir la notice de Marie-Gabrielle, dans ce blog).

Adélaïde

prend une part active aux discussions au sein de l’Académie qui opposent le « parti

des réformateurs » - dont elle est - favorable à une refonte des statuts

académiques autour de la notion d’égalité (entre

les sexes, mais aussi entre artistes et genres picturaux) et le « parti

radical », mené par Jacques-Louis David, qui réclame l’abolition de

l’Académie pour « libérer les talents », l’organisation d’épreuves et de

concours officiels.

David en profite pour proposer l’exclusion des femmes car « il serait impolitique et

dangereux que les récompenses et les encouragements assignés pour les arts sur

les dépenses publiques excitassent les femmes à préférer la carrière des arts à

leur véritable vocation, aux fonctions respectables et saintes d’épouse, de

mère, de maîtresse de maison. » (Cité dans Sofio, Séverine. La

vocation comme subversion. Artistes femmes et anti-académisme dans la France

révolutionnaire, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 168,

no. 3, 2007, pp. 34-49.)

Je

n’en dirai pas davantage sauf pour souligner que David soutenait la position inverse à l’égard des femmes quelques années auparavant,

dans le même objectif de déstabilisation de l’Académie ! La querelle se soldera

par l’abolition de l’Académie par la Convention en 1793 et la création d’un

Institut exclusivement masculin en 1795…

En

janvier 1791, Mesdames quittent la France, laissant à Adélaïde des portraits

commandés et impayés.

Dans

le même temps, Adélaïde négocie le tournant révolutionnaire avec habileté,

n’hésitant pas à afficher son soutien à l’Assemblée nationale en lui faisant

une donation patriotique. Puis, comme elle l’avait fait neuf ans plus tôt avec

les académiciens, elle sollicite les députés, dont Robespierre et Talleyrand,

pour peindre leurs portraits et expose ceux de quatorze députés au Salon

de 1791, un salon débordant d’œuvres puisque, depuis un décret du mois d’août,

tous les artistes français et étrangers peuvent y exposer. Les femmes,

précédemment interdites de Salon, à l’exception des quatre académiciennes, y

sont également présentes (près de 12 % des exposants).

Portrait présumé de Marie-Jean Hérault de Séchelles – vers 1791

Huile sur toile, 65 x 54 cm

Collection particulière (vente 2020)

Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794) est élu à la

Convention par deux département et opte pour la Seine-et-Oise. Il siège

avec les Montagnards, est membre du Comité d’instruction publique et du Comité

de sûreté générale et devient président de l’Assemblée du 1er au 15 novembre 1792.

Il vote la mort du roi par lettre, étant absent lors du scrutin. Condamné à

mort par le Tribunal révolutionnaire comme « dantoniste », il est

guillotiné en avril 1794.

Maximilien de Robespierre – 1791

Huile sur toile, 73,5 x 67,5 cm

Musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon

Philippe Chéry, comparant ce portrait à celui du peintre Boze

qui avait eu pour la première fois accès au Salon, conseilla à Robespierre de

« s’en tenir aux dames pour faire tirer son portrait ; en effet M.

Boze l’a raté et de ce côté-là il n’a pas à se plaindre de Mme Guiard ». (La Béquille de Voltaire, n° 215, p.49)

A

la fin du Salon, deux commandes publiques sont passées à deux peintres,

probablement considérés comme les plus engagés. Il s’agit de réaliser deux toiles, une pour la salle

du Conseil et l’autre pour celle de l’Assemblée législative, représentant le

roi recevant la Constitution. Les peintres choisis sont Jacques-Louis David et

Adélaïde Labille-Guiard, qui représentent les deux tendances qui se sont

affrontées sur l’évolution de l’Académie : David, co-fondateur de la

Commune des Arts, membre du club des Jacobins et peintre quasi-officiel de la

Révolution, Adélaïde, proche des modérés, qui a milité pour la création d’une

Académie réformée et égalitaire.

Cette

commande n’aura pas de suite mais elle me paraît significative de la place

prise par Adélaïde sur la scène artistique de l’époque.

Tourmentée

par l’absence d’institutions permettant aux jeunes filles sans fortune de

gagner honnêtement leur vie, Adélaïde a adressé à l’Assemblée nationale un

mémoire sur l’éducation des jeunes filles, cité par Talleyrand dans son Rapport

sur l’Instruction publique : « On peut offrir aux départements,

comme modèle de ce genre d’établissement, un mémoire […] par une artiste

ingénieuse (Adélaïde) qui, dans cet ouvrage, a su anoblir les arts en les

associant au commerce et en les appliquant aux progrès de l’industrie. »

Les

bonnes relations qu’Adélaïde avait entretenues avec les députés de la

Constituante ne valant pas protection perpétuelle, Adélaïde et

François-André Vincent « achètent la jouissance » d’une maison de

Pontault-en-Brie et d’un parc de 25 ha, planté de 3 000 arbres fruitiers,

le 8 mars 1792. Ils y font retraite en compagnie de deux de leurs élèves Marie-Gabrielle

Capet et Marie-Victoire d’Avril, en dépit des tracasseries de la municipalité,

dirigée par un révolutionnaire « enragé ». La situation se pacifie

grâce à un don de 25 livres, destiné à l’achat d’un fusil « pour être

disposé par la municipalité de Pontault en faveur d’un citoyen qu’il jugerait à

propos ». (!)

Le

divorce ayant été autorisé par la loi du 20 septembre 1792, Adélaïde le demande

et l’obtient, le 12 mars 1793.

Elle

apprend avec indignation qu’une de ses œuvres importantes, à laquelle elle

avait consacré deux ans de travail et qui ne lui avait jamais été payée, La

Réception d’un chevalier de l’Ordre de Saint-Lazare par Monsieur, avait été

réquisitionnée et détruite sur ordre (arrêté du 11 août 1793).

Adélaïde,

malade, n’expose pas au Salon de 1793 et, tandis que les exécutions se multiplient, cesse de peindre jusqu’en 1795.

Elle

rencontre alors Joachim Lebreton, chef du bureau des musées à l’Instruction

publique. Il lui accorde l’atelier du Louvre qu’on lui avait refusé sous

l’Ancien régime et lui attribue une pension de 2 000 livres. Pour le

remercier, elle fait son portrait, qu’elle montre au Salon de 1795, avec ceux

d’autres citoyens, comme le médecin Baignière et l’architecte Sylvestre.

Portrait de Joachim Lebreton -1795

Huile sur toile, 73 x 59,7 cm

Nelson-Atkins Museum, Kansas City

En

1796, elle reprend ses pastels pour exécuter le portrait d’Henri de Saint-Simon

mais n’expose pas.

Au

Salon suivant de 1798, elle montre plusieurs portraits de l’élite scientifique,

le Professeur Charles faisant une démonstration d’optique, le Citoyen

Janvier, mécanicien astronome et un portrait de Mlle Capet peignant une

miniature (voir sa notice). Ils sont bien reçus, « vous y trouverez tout le talent de la

citoyenne Guyard : de l’esprit, de la vérité, la touche d’un

maître. » mais la gloire est passée : « Mesdames Guyard et Le

Brun, dont les talents motivent une exception, ne sont pas admises au premier

rang, on voit s’y placer des maîtres naguère élèves, le plus âgé n’a pas trente

ans. »

L’année

suivante, elle expose plusieurs portraits de la nouvelle classe politique (avocat,

comédien) et

une Citoyenne Ch***, tenant dans ses bras son enfant qu’elle nourrit.

Il

se pourrait bien qu’il s’agisse de cette Madame Charlot :

Portrait présumé de Madame Claude Charlot

et de son fils Nicolas François – 1799

Huile sur toile, 118 x 90 cm

Collection particulière

Mais elle est à peine citée par la critique et toujours avec son

élève, Marie-Gabrielle Capet. Elle expose pour la dernière fois en 1800,

l’année où elle s’installe avec Marie-Gabrielle dans un logement d’artiste du

Louvre où François-André Vincent vient les rejoindre, après son mariage avec

Adélaïde.

Lors

de ce dernier salon, elle apparaît pour la première fois comme « Mme

Vincent, née Labille, ci-devant Guiard, élève de son mari » (c’est moi

qui souligne !)

En

mars 1802, un décret ministériel impose la libération de tous les logements du

Louvre. Le couple déménage alors de l’autre côté de la Seine, au Pavillon du

Couchant, collège des Quatre-Nations, dans deux appartements distinct de cinq

pièces chacun et bénéficie de la jouissance de deux ateliers, l’un au Louvre,

l’autre à l’Institut.

Adélaïde

ne profite guère de ces nouvelles dispositions : après deux mois d'une

maladie foudroyante, elle rend son dernier souffle le 8 avril 1803, à 53

ans.

*

L’œuvre

localisé d’Adélaïde compte aujourd’hui une centaine d’éléments, dont une

dizaine de magistraux portraits en pieds. Pourquoi

est-elle à ce point méconnue ?

Son effacement est probablement lié à l’aveuglement des jugements du XIXe siècle sur l’œuvre des

femmes : en 1878, deux tableaux d’Adélaïde, dont son superbe Autoportrait

avec deux élèves, sont légués au Louvre qui les refuse (grâce à quoi l’Autoportrait en question se trouve aujourd’hui au MET…).

Il faut attendre 1902 et l’article du baron Portalis (Adélaïde

Labille-Guiard, Gazette des Beaux-Arts, 1901-1902, consultable en ligne)

pour qu’il soit envisagé de « reconnaître ses belles qualités » et de lui restituer « le rang qu’elle mérite parmi les artistes les plus

agréables et les plus désirés de la fin du XVIIIe siècle ».

Ce n’est qu’en 1973 qu’est publiée la thèse d’Anne-Marie Passez (dont l’ouvrage est cité à la fin de la présente notice) mais Adélaïde reste

absente de toutes les grandes expositions relatives au portrait du XVIIIe

siècle et c’est en Amérique qu’elle est enfin montrée dans l’exposition Royalists to Romantics : Women Artists from

the Louvre, Versailles, and Other French National Collections, du National Museum of Women in the Arts de

Washington, en 2012.

Elle est présente, avec quelques portraits, dans

l’exposition d’Elisabeth Vigée-Le Brun, au Grand Palais en 2015 et apparaît

aussi dans la dernière exposition du musée du Luxembourg, Peintres femmes, naissance d’un combat

(1780-1830), en juillet

2021. Autrement dit, dans l’ombre de sa « rivale » ou parce qu’elle

est une femme.

Ne

serait-il pas temps de lui rendre sa place d’académicienne, d’excellente

portraitiste et de peintre ambitieuse et engagée dans les combats de son époque ?

Je

termine par deux portraits de femmes inconnues, que l’on peut voir dans des musées

français. Je trouve le second particulièrement admirable. Il fut longtemps attribué - mais faut-il

s’en étonner - à Elisabeth Vigée-Le Brun…

Portrait de femme – 1780/88

Huile sur toile, 60 x 49 cm

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne

Portrait de femme – vers 1787

Huile sur toile, 100,6 x 81,4 cm

Musée des Beaux-Arts de Quimper

*

Pour écrire cette notice, j’ai travaillé avec l’ouvrage

et des articles suivants, consultables en ligne :

Passez Anne-Marie, Adélaïde

Labille-Guiard, biographie et catalogue raisonné de son œuvre. Arts et

Métiers graphiques. 1973. Seule la première partie est en ligne :

URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3402901p/f7.highres

Guichard Charlotte, « La signature dans le tableau aux XVIIe et XVIIIe

siècles : identité, réputation et marché de l'art », Sociétés

& Représentations, 2008/1 (n° 25), p. 47-77. DOI : 10.3917/sr.025.0047.

URL : https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2008-1-page-47.htm

Bonnet Marie-Jo, « Femmes peintres à leur travail : de l'autoportrait comme

manifeste politique (XVIIIe-XIXe siècles) », Revue d’histoire

moderne & contemporaine, 2002/3 (no49-3), p. 140-167. DOI :

10.3917/rhmc.493.0140.

URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2002-3-page-140.htm

*

N.B : Pour voir

d’autres notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous

pouvez cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page.