Helene Schjerfbeck (1862-1946)

Deux profils (détail : Portrait de Marianne Preindlsberger) – 1881

Huile sur bois, 22 x 34 cm

Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, Helsinki

Maria

Anna Léopoldine, dite Marianne Preindlsberger est

née le 19 Janvier 1855 à Graz, en Autriche. Ses parents, Franz et Agnes,

étaient commerçants dans la confection. Marianne reçoit son premier

enseignement artistique à la Grazer Zeichenakademie, l’académie de dessin de sa

ville natale.

Elle

y obtient un prix qui lui permet d’envisager de continuer les études que ses

parents n’auraient pas pu financer. C’est ainsi que vers 1874, elle part

s’installer à Munich, comme Jeanna Bauck et Bertha Wegmann quelques années plus

tôt (voir leur notice). En tant que femme, l’Académie des beaux-arts ne

lui est pas accessible mais elle savait pouvoir y trouver d’assez nombreux

peintres acceptant d’enseigner à des élèves féminines, bien qu’à des tarifs

plus élevés que ceux consentis aux peintres masculins.

Et puis Munich offrait aux femmes une relative liberté : elles pouvaient louer

seules un logement-atelier et payer des modèles sans susciter de scandale. Il

semble que Marianne ait d’abord été hébergée par une tante puis qu’elle ait pu

vendre assez régulièrement des toiles pour subvenir à ses propres besoins.

Marianne suit notamment

l’enseignement de Wilhelm von

Lindenschmidt le Jeune (1829-1895), un peintre d’histoire, professeur à

l’Académie de Munich, dont voici une œuvre de jeunesse :

Wilhelm von Lindenschmidt le Jeune (1829-1895)

La femme de l’artiste – 1857

Huile sur toile, 84 x 68 cm

Neue Pinakothek, Munich

Le

premier tableau connu de l’époque munichoise de Marianne est cette enfant

endormie, dans un style académique et décoratif qui permet d’apprécier sa

maîtrise du dessin. Bien que la scène soit censée se passer « sur un banc

de jardin », le sujet très éclairé sur un fond très sombre évoque assez

peu la peinture de plein air…

Enfant endormie avec un bouquet de fleurs sur un banc de jardin – 1875

Huile sur toile, 100 x 82 cm

Collection particulière (vente 2002)

On

retrouve la même palette de couleurs précieuses dans une autre de ses huiles

contemporaines, En prière, qui témoigne également de la qualité

technique qu’elle avait atteinte à vingt ans.

En prière – 1875

Huile sur toile, 67 x 55,5 cm

Collection particulière (vente 2021)

En

cette même année 1875, son compatriote Johann Strauss (fils) dédie à « la

jeune artiste Mademoiselle Marianne Preindlsberger » une mazurka,

intitulée Licht und Schatten (Lumière et Ombre).

Selon

un article d’Helene L. Postlethwaite qui paraît en 1895 dans le Magazine of

Arts (Some Noted Women Painters, p.17 à 22, consultable en ligne),

Marianne aurait remporté un prix avec une œuvre intitulée Mutterglück

(Bonheur maternel) dont il ne reste pas de trace.

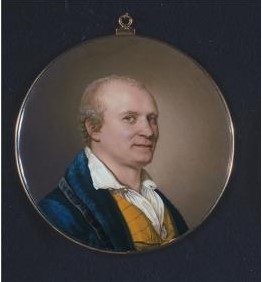

Marianne

est représentée dans un tableau d’Helene Schjerfbeck (ci-dessus, en exergue, ou voir la notice d'Helene pour l'œuvre en entier),

lors d’une séance de travail en 1881. On pense donc que c’est au début des

années 80 qu’elles se sont rencontrées à Paris. On sait qu’elles ont fréquenté

toutes deux l’atelier de Madame Trélat de Vigny puis l’Académie Colarossi. Comme

dans la plupart des cours privés (voir la notice de Marie Bashkirtseff), des

concours internes étaient régulièrement organisés pour stimuler l’émulation

entre élèves. A l’Académie Colarossi, Marianne remportera dès 1882 un concours

de « tête d’expression ».

Marianne et Helene ont passé l'été 1881 à Concarneau, ce qui explique

que les thèmes bretons vont prendre une certaine place dans sa production,

comme dans celle d’Helene à la même époque. La ville accueille une importante

communauté de peintres. Peder S. Krøyer

les y avait précédées : il avait présenté au Salon de l’année précédente Dans

une sardinière à Concarneau. Marianne l’a probablement rencontré à cette

occasion, à moins que ce soit au Salon suivant, où Krøyer présentait Le

chapelier du village (italien), un tableau très bien reçu à Paris

mais qui, selon le musée de la collection Hirschsprung où le tableau est

conservé, provoqua un scandale au Danemark, tant le public fut choqué par la saleté

du chapelier et la maigreur de ses enfants…

Peder Severin Krøyer (1851-1909)

Dans une sardinière à Concarneau – 1880

Huile sur toile

Statens Museum for Kunst, Copenhague

Marianne

est représentée dans un tableau de Michael Ancher, Un Baptême, censé se

passer à Skagen en 1882. Mais il semble admis qu’elle n’y était pas. C’est

probablement plus tard que Ancher l’a ajoutée.

Si

Helene n’est admise au Salon qu’en 1884, c’est dès 1883 que Marianne est

autorisée à y exposer une première œuvre, Réflexion, qui aurait été

peinte en Bretagne et lui vaut une mention honorable. Le tableau n’est plus

localisé aujourd’hui mais on sait qu’il représentait une petite Bretonne allongée

dans l’herbe à côté de la cruche qu’elle vient de remplir à la rivière. Il

s’agit donc peut-être de celui-ci dont je n’ai trouvé qu’une représentation

bien peu satisfaisante, sur un site de vente d’œuvres…

Petite bretonne endormie près d’un ruisseau - 1882

Huile sur panneau, 33 x 41 cm

Collection particulière (vente 1989)

Marianne

habite alors rue de Seine et selon le registre du Salon, ses deux professeurs

sont Gustave Courtois (1853-1923) et Raphaël Collin (1850-1916), tous deux enseignants

à Colarossi.

Le

style de Marianne va beaucoup évoluer au cours de sa carrière. Pendant ses

années parisiennes, tout comme son amie Helene, Marianne est influencée par le

style naturaliste de Jules Bastien-Lepage, dont Raphaël Collin est un ami

d’enfance et que Marianne a pu rencontrer par son intermédiaire.

Le pot de lait – avant 1884

Huile sur toile, 30 x 22 cm

Collection particulière (vente 2012)

L’été

1883 se passe à Pont-Aven, où réside une autre colonie d'artistes, avec Helene et son amie Maria Wiik. C’est là que

Marianne aurait rencontré le peintre britannique Adrian Scott Stokes qui y vivait

depuis 1876.

Theodore Blake Wirgman (1848-1925)

Portrait d’Adrian Stokes – 1888

Huile sur toile, 34,2 x 29 cm

Aberdeen Archives, Gallery & Museum

Adrian

était proche du peintre Dagnan-Bouveret avec lequel, selon certaines sources,

il aurait étudié à Paris. Dans le répertoire des femmes artistes (1904) de Clara

Erskine Clément, (Les Femmes dans les Beaux-Arts du VIIIe siècle avant Jésus

Christ au XXe siècle après J.-C., consultable en ligne), dont les notices

des artistes vivantes ont été établies sur la base des déclarations des

intéressées, Marianne avait indiqué comme ses professeurs, Courtois et

Dagnan-Bouveret. Il serait donc également possible que ce soit par son intermédiaire

qu’elle ait rencontré son futur mari.

Quoi

qu’il en soit, voici une œuvre de Dagnan-Bouveret qui illustre le style

naturaliste très en vogue au début des années 1880.

Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929)

Un accident – 1879

Huile sur toile, 90,7 x 130,8 cm

The Walters Art Museum, Baltimore, Maryland

Adrian, lui, est paysagiste. Le seul tableau de 1881 que

j’ai trouvé de lui n’est pas renversant mais permet de se

faire une idée de son style de l’époque, qui va évoluer aussi. En Bretagne,

tous ces peintres pratiquent la peinture de plein air. Marianne a visiblement expérimenté cette nouvelle pratique, comme le suggère sa petite Bretonne de 1882.

Adrian Scott Stokes (1854- 1935)

Marée basse en Bretagne – 1881

Huile sur toile, 70 x 121,5 cm

Collection particulière (vente 2006)

C’est

encore sous son nom de jeune fille que Marianne expose au Salon de 1884 ce

petit garçon qui tient tendrement dans ses bras la tête de son veau, Condamné

à mort. On imagine la peine du petit mais, comme souvent dans les œuvres de

Marianne, le sentiment n’est que suggéré.

Condamné à mort (The Parting) – 1884

Huile sur toile, 88,3 x 133,3 cm

Walker Art Gallery, Liverpool

Adrian

et Marianne se marient à Graz en août 1884 et partent à Capri un peu plus tard,

jusqu’en février suivant.

En

1885, les Stokes s’installent à Londres et c’est désormais à la Royal Academy et

dans les galeries anglaises que les tableaux de Marianne seront exposés. « Marianne

Preindlsberger » apparaît dans le catalogue de la Royal Academy en 1884 avec

Scared (Fatiguée, n°536) dont le titre laisse penser qu’il s’agit de la

petite Bretonne endormie.

En

1885, « Marianne Stokes » fait son entrée dans le catalogue avec The Parting (La Séparation, n°17), nouvelle appellation du Condamné à mort du Salon parisien

de 84. Toujours selon Helene L. Postlethwaite, le tableau a été exposé ensuite à Liverpool où il a été acheté (et s’y trouve encore).

Marianne

expose également une seconde œuvre, Sorcière de Capri (n°954), une

petite fille parée d’un volumineux collier de médailles d’argent, probablement rencontrée

lors de son premier voyage italien.

Capri Witch – 1884/85

Localisation inconnue

Exposé à la Royal Academy en 1885 (catalogue p.35)

On peut aussi reconstituer une partie de la vie de Marianne et la

succession de ses œuvres grâce à la presse de l’époque.

En 1886, The Art Journal

publie (p.165-169) un article d’Adrian Stokes intitulé Capri. On peut y voir plusieurs illustrations d’après

des dessins de Marianne, des personnages dont la jeune fille ci-dessous,

accompagnée du commentaire « Elle porte sur son visage

souriant une aube de printemps », nouvelle référence au travail des petites

filles portant de l’eau, comme la petite Bretonne… Les autres dessins

représentent des paysages ou des natures mortes, dessinés par Adrian. Une

première collaboration artistique entre les deux époux.

Wears on her smiling face a dawn of Spring

Gravé par R.S. Lueders d’après un dessin de Marianne Stokes

The Art Journal - 1886, p. 167

En

1889, c’est dans The English Illustrated Magazine (p.471 à 476) qu’Adrian

publie un article intitulé Lismore où il rend compte d’un voyage de

quatre mois dans le sud de l’Irlande, où se trouve le château de Lismore dont

les abords et les couleurs sont longuement décrits. Il comporte, en plus de

paysages vraisemblablement peints par Adrian, plusieurs illustrations de

Marianne, dont cette jeune femme occupée à fabriquer de la dentelle. Adrian

explique que vient de s’ouvrir à Cappoquin, à quelques kilomètres de Lismore,

une école de formation qui permet à de nombreuses jeunes filles de soutenir

leur famille « grâce à ce travail raffiné et admirable. »

Lace Making : Cappoquin

Reproduit dans Lismore, un article d’Adrian Stokes « avec des illustrations de Marianne Stokes et du rédacteur »

The English Illustraded Magazine, 1889/90, p.475

Dans

le même article, est également reproduit le tableau ci-dessous, intitulé

Evicted (Expulsés) et daté de 1885, année probable de ce séjour en Irlande. La représentation

empathique de ces figures paysannes est un peu contredite par le commentaire un

brin condescendant d’Adrian : « l’un de nos dessins représente deux enfants qui

ont été poussés par la misère à déserter leurs parents et à s’aventurer seuls

sur le monde. Espérons

qu’ils n’iront pas, sur une route touristique, s’ajouter aux essaims déjà

nombreux de ceux qui suivent chaque voiture en pleurant. » Le

tableau, de style naturaliste, a été vendu depuis sous le titre Sans Foyer.

Sans foyer (Evicted) – 1885

Huile sur bois, 55 x 38 cm

Collection particulière (vente 1999)

Selon

les biographies partielles de Marianne (qui sont principalement consacrées à son mari et sont loin de s’accorder sur les dates), c’est

vers 1886 que les Stokes vont s’installer à St Ives, en Cornouaille, où Helene Schjerfbeck vient les retrouver. Il semble qu’ils y aient habité jusqu’à la fin

des années 90. Adrian devient rapidement l’un des peintres les plus influents de la colonie d'artistes et c’est là qu’il produit certaines de ses œuvres les plus

célèbres :

Adrian Scott Stokes (1854- 1935)

Uplands and Sky - 1886/1888

Huile sur toile, 149,2 x 208,9 cm

Tate Britain, Londres

Adrian Scott Stokes (1854- 1935)

The Harbour Bar – avant 1890

Huile sur toile, 139,7 x 183 cm

Leeds Art Gallery, Leeds

Mais les Stokes se rendent aussi à Skagen, puisque c’est cette année-là que P.S. Krøyer

les portraiture pour la salle à manger de l’auberge Brøndum. Dans ses notes, Krøyer

indique que Marianne a très peu peint à Skagen. C’est peut-être parce qu’elle

posait pour Michael Ancher qui l’a représentée dans Baptême, un tableau

auquel il aurait travaillé plusieurs années (voir la notice d’Anna Ancher).

Peder Severin Krøyer (1851-1909)

Portrait de Marianne et Adrian Stokes – 1886

Huiles sur toile

Skagens Kunstmuseer, Skagen

Adrian, lui,

peint plusieurs paysages et ce portrait de la petite fille des Ancher, Helga.

La dédicace montre que c’est probablement en français que les peintres, de

nationalités différentes, conversaient entre eux…

Adrian Scott Stokes (1854 – 1935)

Helga Ancher assise sur l’herbe – 1886

Huile sur carton, 28 x 22,7 cm

Skagens Kunstmuseer, Skagen

A

l’Académie royale, les tableaux de Marianne se succèdent, dont les enfants

restent le thème favori, peut-être pour ne pas bousculer la sensibilité du

public et de la critique… Arrive donc ensuite Merveille d'enfance, exposé

en 1886, toujours de style naturaliste et dans une palette à dominante

brune.

Childhood Wonder – 1886

Huile sur toile, 68,6 x 127 cm

Nottingham City Museums & Galleries, Nottingham

Exposé à la Royal Academy en 1886 (catalogue p.6)

L’année

suivante, Marianne montre La Flûte magique, un ballet de petits navets

auxquels un petit musicien donne vie : c’est la Flûte enchantée version

Marianne ! Je n’en ai trouvé qu’une gravure. Le

naturalisme de Bastien-Lepage est toujours là mais avec la touche de merveilleux de Marianne.

The Magic Flute – sans date

Gravure

Collection particulière

Original exposé à la Royal Academy en 1887 (catalogue p.22)

La

même année, Marianne peint cette petite fille en train de polir des cuivres,

une scène de genre qui permet d’admirer le travail de Marianne sur la lumière en évoquant, une nouvelle fois, le travail

des enfants. La petite fille sérieuse et appliquée, au visage fatigué, est presque

écrasée par le volume de la bouilloire du premier plan, littéralement

« plus grosse qu’elle » …

Polishing Pans– vers 1887

Huile sur toile, 59 x 79,3 cm

Walker Art Gallery, Liverpool

Et,

en 1888, la Royal Academy expose ce petit garçon essuyant des

verres, encore un enfant au travail. Mais, au-delà de l’exercice de style (tous

ces reflets dans tous ces verres…), c’est un vrai travail d’exploration des

couleurs, transformées par le sujet principal du tableau : la Lumière de la

lanterne qui illumine de rouge le visage et les mains de l’enfant et teint de mauve sa blouse trop serrée.

Lantern Light – 1888

Huile sur toile, 82,5 x 102 cm

Penlee House Gallery & Museum, Penzance, Cornwall

Puis, en 1889, la

Royal Academy montre une scène de genre à dimension tragique, Va jouer seul,

mon garçon, ta sœur est au ciel, dont l’original m’a également

échappé :

Go, thou must play alone, my boy, Thy sister is in Heaven - 1889

Gravure – sans date

Collection particulière

Original exposé à la Royal Academy en 1889 (catalogue p.15)

L’année

1890 constitue, dans l'œuvre de Marianne, une sorte de palier, elle abandonne le style naturaliste et change radicalement de format.

Fervente catholique, elle se tourne vers une peinture religieuse marquée par le

symbolisme. L’œuvre qu’elle expose à la Royal Academy, cette année-là,

s’intitule Ave Maria. Sans certitude, il se pourrait que ce soit

celle-là :

Hail Mary ou L’Annonciation – vers 1890

Huile sur toile, 190,5 x 91, 5 cm

Collection particulière (vente 2000)

Elle

produit aussi ce petit saint Jean, visiblement destiné à la dévotion privée,

sans son cadre autoportant :

Saint Jean enfant – vers 1890

Tempera et craie, sur panneau de bois, 28 x 17,8 cm

Collection particulière (vente 2013)

La

période est aussi un tournant technique. Après un séjour en Italie, Marianne change

de médium au profit de la tempera, une technique très ancienne consistant en

une émulsion de pigments dans du jaune d’œuf, initialement

utilisée sur panneau de bois enduit d’une préparation à base de plâtre et de

colle mais qu’on peut aussi travailler sur toile. Il va en résulter une

modification évidente de sa palette, qui s’éclaircit, tandis que la couche

picturale gagne en transparence.

Elle

a peint cette année-là une toile qui aurait été beaucoup exposée, Light

of light, dont le sujet est l’enfant Jésus endormi et veillé par Marie mais

je n’en ai pas retrouvé la trace. Pour l’évoquer, voici une œuvre un peu plus

tardive, Anges distrayant l’enfant Jésus. Cette fois, c'est Marie qui est endormie…

Angels entertaining the Holy Child - 1893

Huile sur toile, 144,2 x 174,6 cm

Collection particulière (vente 2014)

Exposé à la Royal Academy en 1893 (catalogue p.22)

Cette

année-là, comme beaucoup de femmes artistes de sa génération, Elisabeth Butler,

Rosa Bonheur, Anna Ancher, Cécilia Beaux, Mary Cassatt, Hélène Bertaux, Marie

Bracquemond, Louise Abbéma, Marie Bashkirtseff (pour le plaisir de citer celles

qui sont sur ce blog !) Marianne participe à l’Exposition universelle de

Chicago – mais elle expose au Palais des Arts et pas au Woman’s Building. Elle

présente Hail Mary et Va jouer seul mon garçon… et gagne une

médaille d’or.

En

1994, Marianne commence à illustrer des contes de Grimm, comme ce Prince

grenouille qui fut exposé à Munich la même année :

The Frog Prince – 1894

Huile sur toile, 51 x 51 cm

Collection particulière (vente 1994)

A

partir de 1895, Marianne se rapproche clairement des préraphaélites et, comme

eux, signe ses toiles d’un monogramme (en bas à droite dans un cartouche) : Sainte Elisabeth de Hongrie filant

pour les pauvres constitue le premier exemple de cette évolution, même si

les thèmes médiévaux sont aussi la marque de beaucoup de peintres de l’école de

la « Newlyn School », nom un peu générique qu’on donnait alors aux

peintres de St Ives et des environs.

St Elizabeth of Hungary spinning for the poor -1895

Huile sur toile, 96,5 x 61 cm

Localisation inconnue

Ainsi

que cette Mélisande, probablement inspirée de la pièce de Maurice

Maeterlinck, Pélléas et Mélisande, dont la première représentation a eu

lieu en 1893, à Paris et qui fut sans doute présentée à Londres ensuite.

Mélisande – 1895

Tempera sur toile, 87 x 523 cm

Wallraf-Richartz Museum, Cologne

L’année

suivante, l’imprimerie Franz Hanfstaengl de Munich publie La Reine et le Page qui illustre le

poème de Heinrich Heine, Es war

ein alter König, l’histoire d’un vieux roi qui prit une trop belle épouse

laquelle tomba amoureuse d’un page, ce qui les conduisit tous deux à la mort.

La reine et le page – 1896

Huile sur toile, 101 x 96,5 cm

Collection particulière (vente 2015)

Puis,

dans la même veine, vient Aucassin et Nicolette, thème tiré d’une fable

chantée du XIIe siècle, mais cette fois, l’idylle se termine bien…

Aucassin et Nicolette – 1898

Huile sur toile, 124,5 x 81,3 cm

Collection particulière (vente 1994)

Ces années-là, les Stokes voyagent beaucoup, notamment en Hollande.

En 1900, la Fine Art Society de Londres montre 32 œuvres de Marianne dans une

exposition intitulée « Dutch Life and Landscape ». Je n’ai pas pu trouver

le catalogue de cette exposition mais la Tate conserve une des œuvres

présentées, Jour de Chandeleur, qui fut aussi exposée à la Royal Académie l’année

suivante. Le style décoratif des préraphaélites se synthétise et se dépouille…

Candelmas Day – 1900

Tempera sur bois, 41,6 x 34 cm

Tate Britain, Londres

Exposé à la Royal Academy en 1901 (catalogue p.24)

En

1902, Marianne expose à la Royal Academy un portrait qu’on croirait tout droit

sorti de la Chambre des Epoux des ducs de Mantoue…

John Westlake – 1902

Tempera sur panneau, 19,1 x 13,3 cm

National Portrait Gallery, Londres

Après

la Hollande, les Stokes visitent le Tyrol en 1904.

Adrian Scott Stokes (1854- 1935)

Early Spring in Austrian Tyrol

Huile sur toile, 70 x 85 cm

Victoria Gallery & Museum, Liverpool

Adrian Scott Stokes (1854- 1935)

Wild Cherries in the South Tyrol, Austria – vers 1909

Huile sur toile, 64 x 75 cm

Guildhall Art Gallery, Londres

Puis

ils entreprennent un très long périple en Hongrie dont ils publient le récit en

douze chapitres, en 1909. En dépit de la carte qui figure à la fin de

l’ouvrage, il est assez difficile de suivre leur progression mais on comprend

qu’ils ont à peu près fait le tour du pays. Toutes les 5 ou 6 pages, des illustrations, tantôt un paysage d’Adrian, tantôt une figure de Marianne, qui

sont vraisemblablement aussi des tableaux puisque certains d’entre eux ont été

exposés plus tard, notamment à la Royal Academy. L’ensemble est un ravissement dont

je vous montre quelques images mais le lien est en fin de notice, allez voir

vous-même et vous repèrerez sans doute le paysage exécuté par Marianne !

Bébé hongrois

Illustration de Hongrie par Adrian et Marianne Stokes (A. et C. Black, Londres 1909, 315 p.), p.42

Exposé à la Royal Academy en 1921 (catalogue p.12)

Une couronne de confirmation

Illustration de Hongrie par Adrian et Marianne Stokes (A. et C. Black, Londres 1909, 315 p.), p.136

La marchande d’ail

Illustration de Hongrie par Adrian et Marianne Stokes (A. et C. Black, Londres 1909, 315 p.), p.205

Les

illustrations d’Adrian sont moins séduisantes mais cela tient aussi au fait que

le format se prête moins au paysage. J’ai tenté de les agrandir, il faut

cliquer pour le voir…

The Lake of Csorba in June

Illustration de Hongrie par Adrian et Marianne Stokes (A. et C. Black, Londres 1909, 315 p.), p.28

Le Parlement et le pont Margit à Budapest

Illustration de Hongrie par Adrian et Marianne Stokes (A. et C. Black, Londres 1909, 315 p.), p.260

Marianne est à présent reconnue par ses pairs, elle est élue membre de la Society of Painters in Tempera en

1905 et membre associée de la Royal Society of Painters in Water Colours en

1923.

Vierge et enfant – vers 1909

Tempera sur panneau, 80,1 x 61 cm

Wolverhampton Art Gallery, Wolverhampton

© Wolverhampton Art and Heritage

Tandis

qu’Adrian, lui, est élu en 1919 à la Royal Academy, qui attendra encore dix ans avant d'accepter l'élection d'une femme…

Adrian Scott Stokes (1854- 1935)

Lac Majeur – vers 1920

Huile sur toile, 60,5 x 92 cm

Royal Academy of Arts, Londres

Marianne

continuera à être exposée à la Royal Academy jusqu’en 1926 et, pour

l’anniversaire des cinquante ans de sa mort, en 1977, Candelmas Day y sera à nouveau

exposée en souvenir d’elle.

Il

existe une œuvre de Marianne dans les collections françaises, au musée d’Orsay :

La jeune fille et la mort – 1908

Huile sur toile, 95 x 135 cm

Musée d’Orsay, Paris

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Et

deux œuvres de Marianne ont été reproduites dans le Women painters of the

World de 1905 :

April – sans date

Huile sur toile, 71 x 40 cm

Collection particulière (vente 2019)

Œuvre reproduite dans Women painters of the World de Walter Shaw Sparrow

(The Art and Life Library, Hodder & Stoughton, Londres, 1905, p.79)

Portrait of Lady Northbourne Tempera, feuille d’or et perles sur bois, diamètre 44,2 cm

Collection particulière (vente 2022)

Œuvre reproduite dans Women painters of the World de Walter Shaw Sparrow

(The Art and Life Library, Hodder & Stoughton, Londres, 1905, p.129)

Que

retenir de cette artiste, en plus de l'exemple de collaboration artistique au sein de son couple qui paraît ne pas avoir entravé son propre épanouissement ?

En

1912, Marianne a conçu le carton d’une tapisserie intitulée Ehret die Frauen, inspirée d’un poème

de Friedrich Schiller (1759-1805), Würde

der Frauen, (Dignité des femmes - 1796) dont les deux premiers vers sont ceux

qui sont reproduits en caractères gothiques en haut de l’œuvre :

« Ehret die Frauen ! Sie flechten und

weben Himmlische Rosen ins irdische Leben »

« Honorez les femmes ! Elles

tressent et tissent les roses célestes dans la vie terrestre. »

Les

figures de gauche à droite représentent le Courage, la Foi, l’Amour, la Sagesse

et la Fidélité.

Ehret die Frauen - 1912

Tapisserie, 177 x 274 cm

Tissé par Gordon Berry et John Martin pour Morris & Co, d’après Marianne Stokes

Whitworth Art Gallery, Manchester

Comme de la plupart de ses œuvres, il émane de celle-ci une grande douceur associée à une spiritualité tranquille qui me

semble être la marque de l’esprit créatif que cette peintre a exprimé à travers tous les

styles de son époque, avec prestance et une égale dignité.

*

Enfin,

pour ne pas perdre les bonnes habitudes, voici la seule nature morte de

Marianne que j’ai pu trouver…

Coings – sans date

Craies de couleur sur papier chamois, 30,5 x 37,5 cm

Collection particulière (vente 2021)

Le

lien vers Hungary est ici :

https://archive.org/details/hungary00stok/mode/2up

*

N.B : Pour voir

d’autres notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous

pouvez cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page.

Et si vous souhaitez

laisser un commentaire, c’est aussi en bas de page !