Marguerite Sephora Seligmann-Lui est née le 11 mai 1890, rue Daubigny, à Paris 17e. (Archives du département de Paris, Registre des actes de naissance, cote V4E7381, acte n°1446, p.25/31).

Fille cadette de Gustave Pierre Seligmann-Lui, polytechnicien et membre de

l’inspection générale des Postes et Télégraphes et de Berthe Sarah Lange, elle

grandit dans une famille juive, de la haute bourgeoisie parisienne.

Sa sœur ainée, Geneviève Mathilde (1885-1971) deviendra écrivaine et traductrice, sous le nom de Geneviève Sellier-Leclerc. Ensemble, elles apprennent dès l’enfance l’anglais et l’allemand qu’elles parlent couramment. Elle a aussi un jeune frère, Alfred Gustave (1895-1915), lui aussi polytechnicien, qui perdra la vie à vingt ans, des suites de ses blessures de guerre.

Marguerite étudie le dessin à l’académie de la Grande Chaumière dans l’atelier d’art graphique d’Eugène Grasset, resté célèbre pour ses illustrations Art nouveau, un mouvement dont il est l’un des fondateurs. (La dame « Je sème à tout vent » de Larousse, c’est lui !)

En

1907, apparaît dans la presse une publicité annonçant la parution, dans la revue pour enfants L’Oiseau bleu du 25

mai 1907, d’une histoire de Christophe (pseudonyme de Georges Colomb), déjà

connu comme le créateur de Cosinus, fumeux savant et génial inventeur, un poil obsessionnel, de « l'anémélectroreculpédalicoupeventombrosoparacloucycle ».

Cette nouvelle histoire, qui conte les aventures de deux enfants frondeurs et irrespectueux, sera publiée ensuite. Marguerite, qui l'a illustrée, adopte le pseudonyme de « Maggie », diminutif anglais de son prénom. Elle n’a que dix-sept ans.

Sa

seconde illustration connue est pour un éditeur anglais, peut-être rencontré grâce

à sa sœur. (Cliquer sur les images pour les agrandir.)

Dès

lors, la jeune Maggie trouve sa place dans l’illustration, et c’est La

Gazette du Bon Ton : art, mode et frivolités qui lui met le pied à

l’étrier. Cette revue de mode accueille de jolies

signatures d’artistes comme celles de Léon Bakst, Bernard Boutet de Monvel,

Raoul Dufy (pour des étoffes d'ameublement), Valentine et Jean Hugo, etc.

Maggie

y fait sa première apparition en décembre 1912, le second numéro.

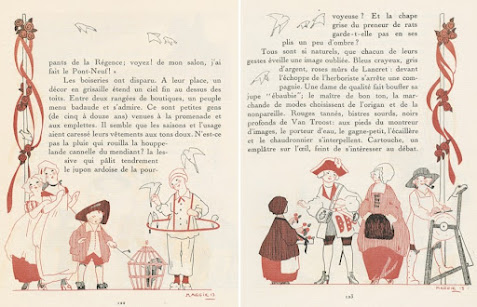

Le

principe de la revue, c’est : quelques articles et récits illustrés et des

dessins de mode en pleine page.

En

1913, paraît son premier récit illustré par elle-même, Le Pont-Neuf.

Puis un second, L’invisible compagnon.

C’est la

période où elle apparaît chaque mois : en avril…

…puis

en mai, pour l’illustration d’un article inclus dans un dossier sur le mariage

et la mode (je ne garantis pas le caractère « déconstruit » du texte)…

…

et une dernière planche en septembre.

Mais

la guerre interrompt la publication. Maggie continue à travailler cependant,

puisque paraît en 1914 une biographie, en phase avec l’époque, dont elle

réalise les têtes de chapitre et quatre illustrations pleine page (que Gallica,

hélas, n’a pas numérisées).

Le

11 août 1915, Maggie épouse un industriel originaire de Bayonne, David André Alexandre Salzédo. A partir de cette date, Maggie signe « Maggie Salzedo ». Le

couple partage son temps entre Paris et Bayonne et Maggie continue ses

illustrations.

Son nom apparaît régulièrement dans la presse, d’abord incidemment, comme en 1918 où elle participe à l’illustration d’un ouvrage patriotique du poète Jacques Redelsperger, Au Frisson des Drapeaux, avec un dessin intitulé Les Joujoux.

En 1920, elle est présente dans une exposition d'affiches, dessins et illustrations, rue de la Boétie et le rédacteur de l’Excelsior la trouve « douée » (18 juin 1920, p.4).

Et,

en 1921 : « Aujourd'hui, pour la première fois, s'embarquent au

Havre, les passagers du nouveau paquebot Paris, qui fera demain son voyage

de début à New-York. (…) un guignol charmant dû au pinceau délicat de Maggie

Salzedo (« Paris, ville flottante », Le Figaro, 14 juin 1921,

p.1).

Pas

de chance, ce guignol disparaîtra dans l’incendie du Paris, dans le port

du Havre, en 1939…

En 1920, La Gazette du Bon Ton reparaît. On y revoit ses dessins mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu’avant-guerre.

C’est

en 1923 que Maggie commence à réaliser des tableaux pour enfants, sous forme de

lithographie, et des affiches d’école, en collaboration avec l’éditeur Nathan. On

en retrouve aujourd’hui des dessins préparatoires.

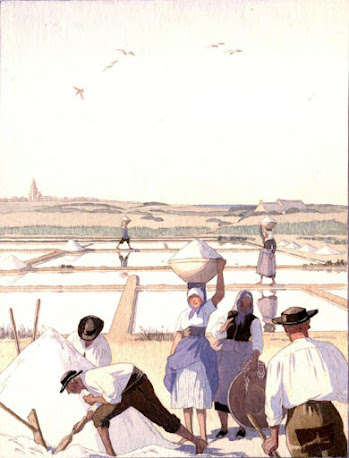

Les marais salants – vers 1920

Aquarelle, 28 x 21,5 cm

Collection particulière

Son nom figure aussi dans des encarts publicitaires à ce sujet mais avec peu de précisions. Le Coopérateur scolaire (15 avril 1924, fin de volume) donne finalement la liste d’une série de six : La Cueillette des Pommes, Au Pâturage, La Petite Lavandière, Les Ecoliers, Un Conte de Grand'Mère, Une Bonne Pêche. Je pense en avoir retrouvé cinq, issus de divers sites mais que leur graphisme rapproche :

Maggie

réalise aussi de nombreuses affiches publicitaires :

Et

des dessins pour des publications commerciales :

« La Ronde des petites couturières » et » Compère Guilleri »

Agenda 1923 des Grands Magasins du Louvre

Elle travaille aussi pour la Croix-Rouge de la Jeunesse, officiellement créée en 1922 par la résolution n°18 du Conseil général de la Ligue qui en acte officiellement la naissance afin d'« inculquer aux enfants l'idéal de paix de la Croix-Rouge, de les habituer à prendre soin de leur santé, de les aider à comprendre les devoirs de la solidarité, enfin de développer chez eux le sens et la pratique de l'entraide envers la jeunesse de leur pays et de toutes les nations. »

Maggie

en interprète les objectifs dans une série de dessins, publiés sous forme de

dépliants et cartes postales, en français…

« Grave

et un peu ému, le petit bonhomme, créé par Maggie Salzedo pour la brochure de

propagande, se dit : "J’ai des amis dans le monde entier", et l’horizon de sa

pensée et de sa vie en est élargi. » (« La Croix rouge internationale

de la Jeunesse », Revue universitaire, 1er janvier 1931,

p.317)

… et en anglais.

Depuis

son arrivée à Bayonne, Maggie a fait la connaissance de deux architectes, les

frères Gomez, Louis (1876-1940) et Benjamin (1885-1959), tous deux résolument engagés

dans le mouvement néo-régionaliste basque.

Avec eux, en 1923, elle participe à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Dans le hall du Syndicat d’initiative du Pays basque, conçu par Benjamin Gomez, elle expose trois grandes gouaches représentant les trois provinces basques françaises.

« C’est Mme Maggie Salzedo, dont en connaît le talent profond et sensible qui doit synthétiser dans de grandes gouaches : la Soule, le Labourd et la Navarre. » (R. Cazal, « Le Pays basque à l’Exposition des Arts décoratifs », Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, 25 février 1925, p.1)

« Seuls les Basques n'ont pas perdu tout accent de terroir. Nous l'écrivons en pensant aux scènes campagnardes de Ramiro Arrue, aux figures bien découpées de Maggie Salzedo, qui sont exposées aux galeries de l'Esplanade. » (« L’Exposition des Arts décoratifs modernes », Gazette des beaux-arts, 1er juillet 1925, p.228)

Maggie remporte une mention du jury (Liste des récompenses / Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925, p.105) mais je ne suis pas parvenue à trouver d’image de ces gouaches…

Et

elle continue à illustrer de nombreux ouvrages de la librairie Gedalge :

Certains de ces ouvrages sont écrits pas la cousine de Maggie, Lily Jean-Javal.

Elle réalise aussi des séries

de pochoirs en couleur, servant parfois à illustrer des menus, comme

ceux-ci :

Ou

« dans le goût du XVIIIe », comme l’indique le site de vente de ce

pochoir, sans doute réalisé aussi à des fins publicitaires, comme les

précédents.

Elle est reconnue en tant qu’illustratrice pour enfants, accompagnant un nouveau regard sur l’école : « L’École riante ? C’est évidemment le contraire de l’école que nous avons connue, que l’on rencontre encore assez souvent. (…) L’École riante ? Pour comprendre toute la valeur de cette expression et pour saisir exactement la relation qui existe entre le travail intellectuel et les dispositions d’esprit de l’enfant. (…) L’Ecole riante ? C’est ensuite l’école ornée sobrement, avec goût. (…) on y a presque partout placé, au-dessus de belles frises peintes par les enfants, de beaux tableaux en couleurs claires, tels que ceux de Maggie Salzedo. » (Profit, « Les programmes de 1923 et la Coopération scolaire », Revue pédagogique, 1er janvier 1926, p.174)

Ses interventions multiples dans le domaine de l’enfance la conduisent aussi à participer à un jury de concours : « Réunissant en jury d’artistes composé de MM. Cappiello, Dresa, Jacques Simon, Mme Maggie Salzedo, la Nouvelle Etoile, dont le Conseil central est présidé par Mme Gonse Boas, a décerné des prix aux meilleurs dessins exécutés par les enfants. » (Minerva, 5 septembre 1926, p.2)

Au cours de ces années, Maggie a aussi donné naissance à trois enfants, Marie-Violette, Pascaline et Dominique. Mais l’année 1927 constitue une tournant dans sa vie familiale, à plus d’un titre. Son mari, qui s’est révélé volage – il a eu un enfant avec une autre femme en avril 1927 – investit la fortune de son épouse dans une fabrique de céramique qui fera faillite en 1931. C’est probablement la découverte de l’infidélité de son mari qui conduit Maggie à modifier, dès mi-1927, son nom d’artiste, de Salzedo en Salcedo, même si le divorce ne sera prononcé qu’en 1931.

On remarque cette évolution dans la presse. Début 1927, une publicité pour des livres d’étrennes (qui sont offerts pour le jour de l'an) propose la « Collection Maggie Salzedo »

Mais,

chez le même éditeur qui lui a confié l’illustration des couvertures de sa

collection « Aurore », on voit apparaître sa nouvelle signature sur

les livres publiés en fin d'année :

En septembre de la même année, une publicité de Vogue est également signée

Maggie Salcedo.

Et, aux étrennes suivantes, la presse salue : « Une collection de délicieux albums en couleurs pour les tout-petits, de Mme Maggie Salcedo. » (Le Temps, 23 décembre 1927, p.6)

Comme

ces publicités de fin d’années 1927 et 1929 :

Et

aussi ces cartes postales dessinées pour la sauvegarde de l’enfance.

Maggie

commence aussi à apparaître ponctuellement en couverture de la Semaine de

Suzette, un hebdomadaire pour fillettes, né en février 1905.

Elle

illustre les publicités de la fameuse poupée Bleuette, lancée par le

même magazine, grand succès des années 1930. Le journal publiait régulièrement

des patrons de couture pour habiller la poupée à la dernière mode.

Et elle illustre aussi le berceau en carton de la poupée.

Chez

Gedalge, la collection « Aurore » change de couverture mais Maggie

reste chargée de son illustration :

A

une date que je n’ai pas trouvée - mais qui doit être le début des années 1930, si

l’on s’en tient à sa signature et aux tenues des personnages - elle exécute une série de sept toiles

pour célébrer la « Fraternité franco-américaine », une commande de

l’Office de répartition des dons américains aux orphelins de guerre.

Dans

les années 1930, les frères Gomez sont de retour dans l’activité de Maggie. En 1932,

Benjamin Gomez a l’opportunité de construire sa propre villa, dans un

lotissement de la ville de Bayonne. Il appelle sa villa-manifeste « Malaye »

(« pourvu que »), sorte de synthèse entre modernisme à la Mallet-Stevens et

style local.

L’architecte

a recruté toute une équipe d’artistes : Lucien Danglade pour les

bas-reliefs, les frères Mauméjean pour les vitraux, Edouard Cazaux pour les

céramiques, Jean Lesquibe pour les mosaïques.

Pour créer des fresques, il fait appel à Ramiro Arrue et Maggie.

Fandango - 1925

Huile sur toile, 155 x 300 cm

Collection de la Ville de Saint-Jean-de-Luz

Des œuvres de

Maggie créées pour cette maison, il ne reste qu’un panneau dont je n’ai pas trouvé les dimensions :

Et

un petit tableau octogonal qui faisait pendant à un autre de même format, représentant

une marchande des quatre-saisons.

« Le

vieux sandalier travaille aussi sur le trottoir. Vous reconnaîtrez peut- être

celui que Maggie Salzedo a donné au Salon basque. » (La

petite Gironde, 24 août 1930, p.2)

Maggie

a aussi créé ce panneau représentant un berger des Landes pour la salle à

manger de la Maison dite « Villa Urbastera », construite par

l’architecte Louis Lagrange…

…

et au moins deux panneaux pour la « Villa Malda » à Villefranque,

construite vers 1941-1944, les Danseurs basques et le Bouvier basque.

Sur les sites de vente, on trouve aujourd’hui quelques autres toiles de sa main,

sans que l’on sache si ce sont des œuvres de commande.

Un indice : sur un site de vente, il était précisé « Pour la Villa Jeanne d'Arc à Bayonne, Benjamin Gomez va réaliser en 1945 une salle à manger à la demande de Mr Ferret, ingénieur aux Produits chimiques de l'Adour. C'est cet ensemble complet qui est proposé ici, composé d'une table, huit chaises, un buffet, un lampadaire et trois petites tables d'appoint, jadis couronné d'un Lever de filet sur l'Adour par Maggie Salcedo. » Cette petite aquarelle en était peut-être le dessin préparatoire ?

Les

créations d’affiches éducatives continuent : « "Les quatre âges", quatre

magnifiques tableaux 52 x 60 de Maggie Salcedo » (Magazine

scientifique illustré de l'instituteur, 1er octobre 1931, p. IV)

On découvre aussi Maggie dans des contextes

plus inattendus, comme la création de mannequins de mode :

« Nous voici d’abord dans les ateliers de modelage ; les sculpteurs ébauchent leurs projets dans la glaise, parfois d’après un modèle, souvent aussi d’après une photographie ou un dessin ; c’est que, quand ils n’empruntent pas le type un peu conventionnel du modèle pour sculpteur, les mannequins reproduisent des personnages célèbres à divers titres et l’on peut voir dans les collections aussi bien Mistinguett que le Président de la République ou Lindbergh. Et ceux-ci ne viennent pas prendre la pose. Non plus que les enfants, dont les mannequins charmants sont faits d’après les dessins si spirituels et si vivants de Maggie Salcedo. » (Henri Darblin, « La fabrication des mannequins d’étalage est une industrie qui exige le concours d’artistes de talent et d’artisans expérimentés », Sciences et voyages, 18 août 1932, p.3)

Mais

l’édition sous tous ses aspects reste son activité la plus régulière :

« Dans le tome XXIII des Œuvres complètes d'Anatole France - cette édition

qui restera comme un monument pour les bibliophiles et les lettrés - les

éditeurs Calmann-Lévy publient : Le Petit Pierre et La Vie en Fleur. Ce

livre est illustré par Maggie Salcedo qui interprète avec un si grand

talent la grâce des enfants. » (Georges de Prouves, Les Dernières

nouvelles de Strasbourg, 1er mai 1933, p.6)

Les publications pour enfants se multiplient :

« Pour

les tout-petits, Maggie Salcedo a fait éditer chez Bourrelier Le livre

de Miette ; là encore, comme dans tout ce que fait paraître Bourrelier,

tout est tact et goût, cœur, âme, art et jolis sentiments. » (Papuchon.

« La presse des jeunes », La Presse, 21 décembre 1934, p.6)

Source : Gallica, Bibliothèque nationale de France

Maggie

travaille aussi pour l’industrie pharmaceutique, en réalisant de petites cartes

à thème (il s’agit probablement de cadeau destinés à des enfants ?)

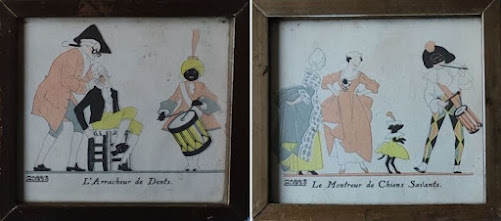

Petits métiers – vers 1933

10 cartes pour une publicité pharmaceutique

« Aspirine » du laboratoire Usine du Rhône

Collection particulière

Maggie expose aussi, probablement le plus souvent au pays basque :

« Dans

sa belle demeure des bords de l'Adour, Benja a organisé la présentation des

œuvres de ses amis Maggie Salcedo et Cazaux et des siennes. Ces trois compères sont des magiciens qui ont

des ententes secrètes avec les éléments naturels. Ce sont des magiciens. Et

lorsque vous revenez de votre visite au royaume enchanté de leurs beautés créées, vous avez l’impression très nette que leurs œuvres sont issues de

sortilèges merveilleux qu’il faut admirer, aimer, comprendre parce qu’une étincelle

de poésie, baignée de rêve, a été captée pour chacune d’elles par les artistes

de ce charmant et redoutable trio. (…) Maggie Salcedo a choisi l'air. Elle

a pris à la lumière du Pays Basque ce que précisément cette lumière ne veut livrer

à aucun autre. De cette lumière, passée au prisme de son cœur délicat et de son

art sensible - Maggie Salcedo est une femme, exquisément - Maggie

Salcedo a traduit les jeux et les ris familiers dans des scènes de la vie

quotidienne du Pays Basque. Elle s’attache par-dessus tout à exprimer le net et

le simple. Son âme est fraîche. Sa palette le dit avec légèreté et fantaisie.

Mais il y a aussi dans certaines recherches décoratives un élan non dépourvu de

lyrisme grave qui fait de cette grâce juvénile une fermeté robuste aussi. »

(« Maggie Salcedo, Benjamin Gomez et Cazaux, magiciens de "Malaye" », Gazette

de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, 15 septembre 1936, p.1 et 2)

Puis, en 1937, elle participe à l’Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, à Paris.

« Le

Centre de Santé, qui groupe des organismes divers : enseignement ménager,

puériculture, gymnastique, salle de consultations, laboratoires, infirmerie, fichiers de renseignements,

etc. Tout cela, clair et net, car, ainsi que me le disait une des organisatrices : "Nous ne voulons plus de ces affreux

dispensaires sombres et tristes. Des locaux gais et spacieux doivent, par leur

aspect même, attirer les familles." Maggie Salcedo, dans ses décorations,

s'est efforcée de répondre à cet heureux programme. » (G. Charensol,

« La mère et l’enfant à l’Exposition », La Femme de France, 15

août 1937, p.18)

De l’intervention de Maggie, il ne reste

que cette illustration parue dans L’Art vivant :

« Mme

Maggie Salcedo a réussi la manœuvre d’art, de plaisir et de décoration.

Des compositions ingénieuses, où l’auteur traduit avec talent et une désinvolte

drôlerie les scènes de la radio, du dentiste, des rayons ultra-violets, de la laryngologie,

etc., préparent les gosses à la vue d’appareils rébarbatifs qu’ils

transposeront peut-être, au moment psychologique, dans le sens du

comique. Mme Maggie Salcedo a réalisé pour la salle de gymnastique,

une peinture murale d’un rythme charmant. » (Marcel Zahar, « La femme et

l’enfant à l’Exposition », L'Art vivant, janvier 1937, p.75-76)

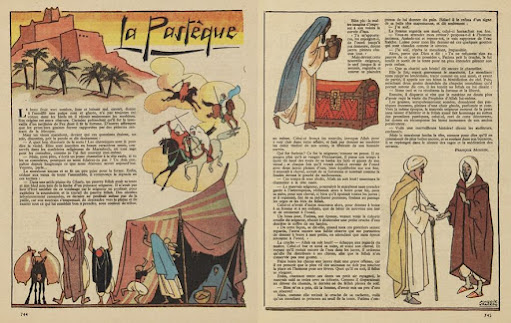

« Sur les murs, la décoratrice Maggie Salcedo a peint l’infirmière immaculée, penchée vers le nouveau-né. Elle a su traduire, pour ne pas effrayer les petits malades, avec une ingénieuse et désinvolte fantaisie, les scènes de l’arracheur de dents, de la radio, des rayons ultra-violets, de la laryngologie. (M.-Th. Le Moign-Klippfel, « La femme, l’enfant, la famille », Le Noël, 10 novembre 1937, p.18)

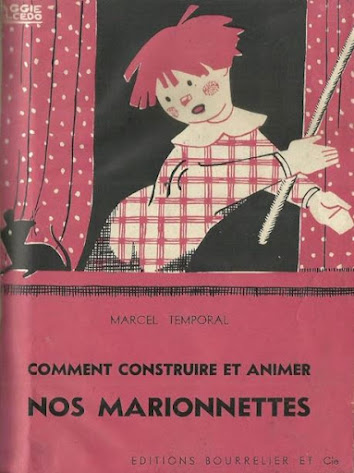

A

cette même exposition, elle aurait aussi envoyé des marionnettes pour le

pavillon du Théâtre (Compagnie de la Marionnette) signalées par Raymond Cogniat

dans La Renaissance du 1er mai 1939, p.29.

Ces marionnettes sont évoquées une autre fois, à l’occasion d’une exposition organisée par le Théâtre des Arts sur les maquettes et costumes de théâtre : « Vous verrez encore des marionnettes, de M. Desarthys et de Mme Maggie Salzedo » (« Shakespeare dans une boîte », Le Journal, 11 janvier 1939, p.2)

Enfin

dans le catalogue de l’exposition « La marionnette en France et à

l’étranger » qui eut lieu au Palais Galliera en mai - octobre 1939 :

elle est citée dans la liste des prêteurs (p.8), pour trois marionnettes en

bois sculptés de 80 cm : Le Jaloux, La Duègne, Le Tendron.

Ayant prolongé ma recherche sur ce point, je suis tombée sur la

couverture de cet ouvrage, publié en 1942 :

En

fait, rien de ce qui était familier aux enfants n’était étranger à Maggie !

Et d’ailleurs, pendant ces mêmes années, Maggie leur a même donné des cours de

dessins et de marionnettes, peut-être aussi pour compléter ses revenus…

Mais

la vie va se compliquer très vite lorsqu’arrive l’Occupation. Pensant se

protéger, Maggie – probablement avec tous ou certains de ses enfants –

s’installe à Bayonne. Je ne sais comment elle y a subsisté. Une petite

aquarelle, exécutée en 1940, laisse entendre qu’elle y a gagné sa vie selon ses

moyens habituels.

Mais

lorsque les Allemands entrent dans Bayonne en 1943, Maggie doit fuir et

s’installe, sur les conseils de sa cousine Lily, qui y avait habité quelques

temps, dans un petit village de la Creuse, non loin de Montluçon. Elle y

restera jusqu’à la Libération.

Ensuite,

il lui reste encore d’autres beaux dessins à imaginer, dans son style habituel,

conjuguant fraîcheur, sérieux et humour léger.

Le premier – que j’aimerais bien avoir dans ma bibliothèque – a été dessiné à Barfleur, un village où Maggie s’était installée juste avant la guerre et où elle retourne régulièrement.

« Une jolie histoire de Maggie Salcedo, chez Albin Michel, La Mission du Biquet, ramènera les plus jeunes vers un temps de guerre qu’ils ont à peine connu. Et les aventures héroïques de cette petite fille, mêlée à la grande histoire où chacun eut sa part, ne manqueront pas d’amener des larmes – puis un sourire, puisque le livre finit bien, comme il se doit – sur le visage des enfants qui deviendront vite les amis de ce touchant Biquet » (Yvette Jeandet, Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 2 décembre 1948, p.7)

Et voici un second ouvrage, tout aussi charmant.

Et un autre…

Maggie

continue à collaborer avec les éditeurs scolaires : « Les pochettes

de calques pour frises de Maggie Salcedo que tous les instituteurs

achèteront quand ils les connaîtront. Sudel met en vente une série de six pochettes,

format 31 x 22, contenant chacune tous les calques nécessaires pour la

réalisation d’une frise de 0 m. 50 de large avec une notice donnant tous les détails

utiles sur l’emploi des calques et le choix des coloris. Avec ces pochettes,

les élèves eux-mêmes décorent leurs classes. » (« Une réalisation

originale de Sudel », L'École et la libération, 31 mars 1950, p.16)

La publication de La Semaine de Suzette, interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale, recommence péniblement le 30 mai 1946, en bimensuel. Maggie revient à partir de septembre 1947. (Tous les numéros sont en ligne sur Gallica.)

Elle

y dessine et écrit aussi des textes avec le pseudonyme de Marie-Claude

Castéran.

Plusieurs

de ses histoires paraissent en feuilleton, comme Les bonnes idées de Nicole

Bartavelle, une histoire qui commence le 22 novembre 1951 et sera publiée

ensuite sous le titre La robe de bal, dans la collection de la

Bibliothèque de Suzette (Ed. Gautier-Languereau)

Maggie

Salcedo est morte à Paris, le 15 novembre 1959.

La bibliothèque Forney (bibliothèque patrimoniale de la ville de Paris) lui a consacré une exposition en janvier-août 2001. A cette occasion, un catalogue a été publié.

Mais ce n’est pas là que je l’ai découverte. J’ai eu la chance d’avoir des tantes, non seulement abonnées à La Semaine de Suzette dans les années 50 mais aussi particulièrement soigneuses. Tous les numéros, classés, étaient conservés dans une bibliothèque, dans le petit couloir qui menait à leur chambre. J’y ai passé des jeudis entiers et, avec Manon Iessel (1909-1985), une autre illustratrice de Suzette, Maggie était celle que j’aimais particulièrement retrouver.

En travaillant ce texte, je suis tombée sur un carnet manuscrit d’Alain Saint-Ogan, le créateur de Zig et Puce, dans lequel était collé un article signé de Maggie Salcedo (hélas sans référence de publication) qui se termine ainsi : « Quelle joie pour le dessinateur de créer ces personnages qui, par la suite, restent, dans la mémoire des enfants, aussi réels que des amis véritables ! Et quel grand bonheur pour l’artiste de ne retenir de l’existence que des images saines, aux couleurs fraîches et gaies, et de peindre la vie en rose. »

Je n'ai rien à ajouter à ses mots et dédie cette petite notice à toutes les illustratrices, artistes trop souvent oubliées, qui ont enchanté notre

enfance.

*

N.B : Pour voir

d’autres notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous

pouvez cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page. Et

si vous souhaitez laisser un commentaire, c’est aussi en bas de page !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire