Alice « Bally » est née le 25 février 1872 à Genève, dans une famille de la classe moyenne. Son père, un fonctionnaire des postes d’humeur un peu sombre, mourut quand elle avait quatorze ans et sa sœur aînée deux ans plus tard. Sa mère, professeur d’allemand, et ses deux sœurs étaient des femmes énergiques et cultivées, très musiciennes, l’une d’entre elles se destinait même au chant.

Alice sera tout aussi énergique, cultivée et passionnée de musique. L’historien de

l’art qui la connaît le mieux, Paul André Jaccard, la décrit comme

« primesautière et volubile mais dotée d’un sens de la répartie

terrifiant ». Il ne sait pas à quel moment elle ajoute un « i »

à son nom, pour en faciliter la prononciation, semble-t-il.

Bien qu’elle ait commencé sa formation par l'Ecole supérieure de jeunes filles, où enseignait sa mère qui la destinait à exercer la même profession qu’elle, Alice a su très tôt qu’elle voulait devenir artiste mais l’accès à l’Ecole des beaux-arts est alors interdit aux femmes. Elle se contente de l’Ecole des demoiselles qui lui est associée et expose pour la première fois en 1900. Ce portrait de sa mère, assez conventionnel, donne une idée de son tout premier style.

A

l’époque, elle est préceptrice pour vivre et ne peut commencer à se consacrer à

son art qu’à partir de 1902, c’est-à-dire à trente ans, quand elle reçoit une

bourse de la ville de Genève. Elle part d’abord étudier à Munich pendant six

mois. De retour en Suisse, elle peine à trouver sa place sur une scène

artistique alors dominée par le peintre Ferdinand Hodler (1853-1918) et, après

un court séjour dans le canton du Valais, auprès des peintres de l’Ecole de

Savièse, en recherche de primitivisme rural, elle fait un premier voyage à

Paris où elle s’installe en 1904.

Elle pose ses valises 11 rue Boissonnade, où elle retrouve quelques compatriotes peintres, son amie Cécile Cellier (1872-1958), Alexandre Blanchet (1882-1961), Alfred Sandoz (1882-1969) et Maurice Baud (1866-1915). L’animation est assurée par la fille d’un général moscovite, Elisabeth Krouglicoff (1865-1941), une peintre qui organise, dans son atelier voisin, des fêtes extravagantes qui n’ont rien à envier à celles de Marie Vassilieff.

C’est là qu’Alice réalise ses premières gravures sur bois parisiennes, grâce à la presse dont Elisabeth Krouglicoff dispose dans son atelier.

Elle

participe pour la première fois au Salon d’Automne en 1905, avec une seule

gravure intitulée Automne.

Puis, elle imprime en trois couleurs la série des six « Scènes valaisannes », qu’elle avait composées lors de son séjour auprès des peintres suisses valaisans. Elles se caractérisent par une certaine inventivité chromatique :

Le

musée du Luxembourg lui en achète trois. Forte de ce premier succès, Alice se

lance dans la production de nouvelles scènes, parisiennes cette fois, et

présente le tout au Salon des Indépendants de 1906.

Le succès de ses estampes permet à Alice d’assumer financièrement son travail de la peinture. On retrouve le rose des statues du Luxembourg dans une vue du jardin de l’hospice des Enfants assistés qu’elle pouvait observer depuis son atelier.

Un chromatisme

audacieux qui caractérise également ce Verger réalisé lors d’un séjour à

Oschwand chez son ami, le peintre Cuno Amiet (1868-1961), en 1909.

En

1907, elle envoie à l’exposition municipale de Genève un tableau fréquemment cité

mais jamais représenté dans ce que j’ai pu lire. Je crois l’avoir trouvé, grâce

à la description qu’en fait Paul André Jaccard dans une interview. Il le

décrit comme un fauvisme au cadrage violent, avec des visages coupés, proche de

Van Gogh… Mais c’est une photo trouvée sur le net, donc à prendre sous toutes

réserves.

Alice

ne se limite pas à la sphère suisse. Elle élargit son cercle en s’immergeant

dans plusieurs cercles artistiques parisiens et visite tous les musées et

galeries.

Au Salon d’Automne de 1910, elle présente à nouveau des gravures, une série de scènes de Bretagne qu’elle a visitée en 1907. On y sent déjà une personnalité artistique plus affirmée…

Au

même Salon, elle présente aussi une Maternité dont le catalogue ne dit rien,

peut-être s’agit-il de cette toile où l’influence du fauvisme est sensible.

En

1910, Alice obtient une bourse fédérale et organise une petite exposition dans

son atelier où elle reçoit la visite d’Alexandre Mercereau (1884-1945), un

membre de l’Abbaye de Créteil, proche de Gleizes, Metzinger et Delaunay. Grâce

à cette rencontre, elle peut aller passer le printemps 1911 à la Villa

Médicis-Libre à Villepreux, où elle est accueillie gratuitement pour peindre. Elle

y rencontre Raoul Dufy et André Lhote qui prépare sa première exposition.

C’est probablement à leur contact qu’Alice opère une mutation stylistique spectaculaire. Elle commence à insérer dans ses paysages des structures simplifiées et des horizons courbes, toujours placés très hauts dans la toile.

En

avril 1911, elle visite au Salon des Indépendants la fameuse Salle 41 où sont

réunis les cubistes qu’elle ne rejoindra pourtant pas, un peu découragée par

leur esprit de système.

De même, quand en février 1912, elle découvre à la galerie Berheim-Jeune l’exposition des « Peintres futuristes italiens », elle les trouve intéressants mais ne s’engage pas davantage. En fait, elle paraît n’avoir que faire des agacements de chapelles qui agitent ses confrères français et italiens.

Aux Indépendants de 1912, elle est cependant clairement cooptée par les cubistes puisque ses trois toiles (dont un Cortège joyeux que je n’ai pas retrouvé et Bacchanales dans les rochers) ont été accrochées salle 18, avec celles de Lhote, juste à côté de la salle de Gleizes et Metzinger.

La

même année, elle est invitée à exposer une trentaine de toiles à la Kunsthaus

de Zurich où sa « modernité énergique » est saluée.

Avec Bacchanales dans les rochers, les Joueuses d’osselets qu’elle présente au Salon d’Automne 1912 confirment l’évolution de son style : c’est bien un cubisme, certes assez éloigné de celui de Braque ou de Picasso mais qui assume la géométrisation des formes et la décomposition des volumes en facettes, le tout dans une harmonie chromatique qui la rapproche de Cézanne.

« À

l’été 1912, Bailly séjourne dans les Côtes-d’Armor. Maurice Denis s’était fait

le chantre des plages et des amas de granite caractéristiques de la région dès

1898. Contrairement à lui, la Suissesse propose ici un paysage qui n’ouvre pas

sur l’océan. Elle installe ses joueuses dans un espace clos, protégé par les

célèbres rochers roses. Les deux artistes partagent cependant l’adhésion à une

Antiquité fantasmée qui « méditerranéise » et « classicise » la Bretagne.

Bailly cite ici, en l’inversant symétriquement, les Niobides jouant aux osselets, une

peinture monochrome sur marbre d’Herculanum à laquelle elle aura eu accès par

la reproduction, n’ayant encore jamais voyagé en Italie. Dans son souci du

rythme, la peintre équilibre les courbes et contre-courbes. » (Extrait de

la notice du musée)

Dans les catalogues, on constate qu’elle a déménagé 9 rue Campagne-Première, à deux

pas de son ancienne adresse puisque cette cité d’artistes ouvre aussi sur le 16

rue Boissonnade. Elle peut y côtoyer Rainer Maria Rilke et Foujita qui y logent

également.

La série de natures mortes qu’elle peint à partir de 1913 confirme son désir d’exploration de l’interpénétration entre surfaces planes et volumes facettés et son goût pour les couleurs audacieuses.

Musée d’Art et d’Histoire, Genève

Elle

va encore plus loin dans ce qu’on pourrait appeler son cubo-futurisme personnel,

avec une toile qu’elle présente aux Indépendants de 1913, Dans la Chapelle.

C’est

probablement ce tableau qui inspire ce commentaire à Apollinaire : « Mlle

Alice Bailly s’est entièrement renouvelée. Son cubisme nuancé est une des

nouveautés intéressantes de ce Salon. » (« A travers le Salon des

Indépendants », Montjoie ! 13 mars 1913, p.4).

Quelques jours plus tard, il conclut après avoir commenté les œuvres des néo-impressionnistes : « Les toiles les plus remarquées seront sans doute, avec celles dont j’ai parlé : l’envoi de Mlle Bailly… » (Guillaume Apollinaire, « Le Salon des Indépendants », L’Intransigeant, 18 mars 1913, p.2)

On pense évidemment aux diverses versions de Saint Séverin de Delaunay mais la Chapelle d’Alice est beaucoup plus joyeuse, futuriste et, si j’ose dire, musicale !

Car Alice

est passionnée de musique et, comme en peinture, c’est l’avant-garde qui

l’intéresse. Elle assiste, le 29 mai 1913, à la première du Sacre du printemps de Stravinsky

et sera conviée par ses amis au concert du frère de Georgio de Chirico,

Alberto Savinio, un pianiste moderniste dont les prestations sont de véritables performances pendant lesquelles il s’arrache littéralement les doigts sur son

piano.

Au début de l’année 1913, le critique d’art Paul Budry organise au salon Biedermann de Lausanne, puis au musée Rath de Genève, une exposition des Cubistes français à laquelle Alice est associée. Pour donner une idée de la violence des réactions, je ne citerai que Lucienne Florentin, critique d’art chargée depuis 1909 de la rubrique Beaux-Arts au quotidien genevois, La Suisse, qui se moque ouvertement de ce qu’elle considère comme une nouvelle religion, en pastichant la Prière sur l’Acropole d’Ernest Renan : « Ô cube trois fois saint, trinité divine et spacieuse, voix de Dieu qui sonde les reins et perce les opaque ténèbres, je te bénis dans le passé qui se nomme Platon, dans le présent qui se nomme Picasso, dans l’avenir dont le nom est inconnu des hommes. » (Lucienne Florentin, « Exposition des cubistes », La Suisse, 5 février 1913, p.1)

Au même moment, son amie Cécile Cellier épouse l’écrivain et poète Charles Ferdinand Ramuz qu’elles connaissent depuis plusieurs années. Il a habité non loin de chez elles, rue Boissonnade. Rapidement, Ramuz exige de sa femme qu’elle abandonne ses pinceaux et se consacre « à ses livres de cuisine ». Pour Alice, c’est une leçon. Elle s’est émancipée du conservatisme artistique de ses compatriotes, elle va aussi s’émanciper dans sa vie de femme et décide de ne pas se marier.

Pendant l’été 1913, elle quitte Paris pour se resourcer au calme dans le village de Mézières, non loin de Lausanne. C’est là qu’elle confirme son choix définitif pour un style qui lui est propre et qu’elle expose au Salon d’Automne 1913 : une composition dominée par un espace central lumineux, autour duquel gravitent plusieurs chevaux. L’arrivée de la dame rose, majestueuse amazone, est soulignée par le jeu de courbes formées par les cavaliers, le sol vallonné et les dômes des arbres. L’ensemble est à la fois rythmé et tourbillonnant, conforme au « dynamisme universel », cher aux futuristes.

Pour

l’historien de l’art spécialiste de son œuvre, Paul André Jaccard, elle aurait

voulu exprimer ainsi l’irruption des femmes sur la scène artistique.

On retrouve le même rythme tourbillonnant dans ce portrait de sa sœur Louisa, dont toute la composition est élaborée à partir du mouvement de l’éventail. Il est probable qu’elle l’a peint aussi à Mézières. C’est la première fois, me semble-t-il, qu’elle « facettise » un visage.

Juste

avant le Salon, en octobre 1913, Alice est exposée au musée Rath, à Genève.

L’invitation au vernissage reprend un dessin intitulé Cortège joyeux qui est peut-être le préparatoire du tableau qu’elle a présenté aux Indépendants de 1912…

Le

peintre vaudois Alexandre Cingria (1879-1945) - qu’Alice connaît probablement

depuis son arrivée à Paris puisque c’est un proche de Ramuz - visite

l’exposition et s’enthousiasme : « Le caractère de l’œuvre d’Alice

Bailly est la modernité. […] Alice Bailly nous révèle l’esprit qui anime l’art

actuel dans ce qu’il a de plus avancé et de plus vivant. Elle est la première

en Suisse qui a osé ; elle est aussi la seule. » (Cité in : Paul

André Jaccard « Alice Bailly, Ambassador of

Futurism in Switzerland », Dossier Women Artists and Futurism, International

Yearbook of Futurism Studies, Volume 5, Berlin/Boston, 2015, Walter de

Gruyter, p.1)

Mais lui aussi est bien seul, dans un concert de critiques. Le

cubisme comme le futurisme sont alors très mal reçus par la société genevoise… A nouveau, Lucienne Florentin se déchaîne

et la présente comme une « victime de son désir inconscient d’être à

l’avant-garde » (Lucienne Florentin, « L’exposition Alice Bailly ou

comment on devient cubiste », La Suisse, 22 octobre 1913, p.1)

Alice rentre à Paris et prépare le Salon suivant, tout en participant activement à la vie de bohème montmartroise, comme en témoignent ce portrait tourbillonnant qu’elle fait de sa voisine d’atelier, Jacqueline Marval, lors du fameux bal organisé par Kees van Dongen…

…

et ce petit fusain, résumé du regard plein d’humour de sa créatrice :

Faute

de catalogue disponible, je n’ai pas trouvé ce qu’Alice a exposé aux

Indépendants. Mais elle y était bien : « Nous avons rencontré, chemin faisant,

Mlle Alice Bailly, plus aiguë que Mlle Marie Laurencin, moins spontanée et plus

soucieuse de rigueur, avec un réel sens décoratif, que Mme Marval. » (André Salmon, « Le Salon », Montjoie ! 1er

mars 1914, p.27)

L’illustration de Montjoie ! pourrait reproduire la version à l’huile de Joie autour de l’arbre, qu’Alice reprendra ensuite en tableau-laine. J’en ai trouvé une version en couleur sur le net, là encore à considérer avec réserve…

Elle

aurait pu y montrer aussi ses œuvres les plus futuristes, comme Le Thé ou

Patinage au Bois de Boulogne :

Scène

dont il existe aussi une autre version très intéressante que j’ai aussi trouvée

sur le net, sans précision sur le lieu de conservation. Selon Jaccard, Alice a

fréquemment dupliqué ses œuvres pour les faire voyager davantage.

Juste

après le Salon, le couturier et collectionneur Jacques Doucet lui achète une

vingtaine d’estampes, en noir et en couleurs.

En

juin, Alice participe à une exposition de groupe, à la « Grenette de

Lausanne », le premier salon des Cahiers Vaudois. L’exposition est

annoncée par La Suisse libérale (15 mai 1914, p.2) et, en France, par L’Homme

Libre (2 juin 1914, p.3). Elle est la seule femme dans une jolie brochette

de peintres, comme Maurice Baud, Alexandre Blanchet et Alexandre Cingria.

Puis elle part à nouveau à Mézières au mois de juillet pour préparer le Salon d’Automne. Lorsque la déclaration de guerre arrive, plus question de rentrer en France : Alice doit s’installer à Genève où elle sera confrontée à de sérieuses difficultés financières, d’autant qu’une partie de ses toiles est restée à Paris. Elle doit se débrouiller avec les quelques esquisses qu’elle a emportées, notamment celles de Marval au bal Van Dongen qu’elle exécutera en Suisse.

Mais sa détermination artistique reste entière. Dans son atelier de la Taconnerie, surnommé La Roulotte, à cause de sa forme oblongue et des goûts nomades de l’hôtesse, elle réunit ses amis, les poètes Henry Spiess et René-Louis Piachaud, les critiques d’art Matthey-Claudet et Albert Rheinwald.

Elle

redécouvre sa ville et donne de sa rade une vision unique :

« Dans

ce tableau, l’artiste propose une vision complètement renouvelée d’un paysage

lacustre dont Ferdinand Hodler avait fourni les plus récentes représentations

canoniques. Depuis sa rive droite, on voit se déployer la rade de Genève avec,

en arrière-fond, la cathédrale Saint-Pierre. Utilisant la formule de

stylisation très personnelle qu’elle a élaborée à partir du fauvisme, du

cubisme et du futurisme, Bailly arrache le spectacle à son calme habituel. Dans

une palette de bleus, de roses et de blancs d’une extrême stridence, elle

convoque mouettes, cygnes, nuages et fumées d’un bateau à vapeur pour organiser

un mouvement elliptique qui nous entraîne à tire-d’aile dans une ronde folle. »

(Extrait de la notice du musée)

Tout au long du conflit, en dépit de la censure qui s’exerce sur la création artistique, Alice accompagne par la pensée les efforts des alliés dans le même style futuriste.

Elle

participe à (au moins) une exposition à Zurich où son art est mieux accepté

qu’en Suisse romande : « Le jury a montré une largeur d'esprit de bon

aloi. Songez que l'exposition va de Bumand, qui réédite son Labour dans le

Jorat, jusqu'aux fantaisies coloriées et volontaires de Mlle Alice Bailly, en passant par Mlle Louise Breslau,

Mlle Stettler, Carl Montag, Blanchet. Je cite à dessein des noms familiers à

nos Salons parisiens qui ont toujours fraternellement accueilli les artistes de

tous pays. » (Anonyme, « L’exposition fédérale d’art suisse,

Zurich », Le carnet des artistes, 1er janvier 1917,

p.20)

Et Alice continue à peindre. C’est à cette époque qu’elle réalise son Autoportrait, aujourd’hui célèbre, (voir en exergue) et multiplie les déclinaisons de ses « fantaisies coloriées » :

Non

sans humour, parfois…

… mais ce portrait est néanmoins remarquable : Berthe Hodler, à la silhouette démesurément effilée et coiffée d’un chapeau ailé, est représentée trois fois : de face, de profil et de dos. La dame élégante qui tient (peut-être) une ombrelle et un petit sac à main paraît se confondre avec l’arbre à gauche et les montagnes au loin. Alice reste fidèle à son futurisme : représentation simultanée des mouvements, espace sans profondeur mais l’élongation du corps et la stylisation des formes est une évolution de son style.

Notons

au passage que ce tableau n’est pas anodin : Ferdinand Hodler détestait

Alice et lui avait même interdit l’entrée de son atelier. Mais Hodler vient de

mourir…

Alice

profite aussi de la période pour se rapprocher d’une des adversaires les plus

déterminées de l’avant-garde artistique, Lucienne

Florentin. Alice parvient à l’amadouer, fera deux portraits d’elle et visitera

l’Italie en sa compagnie dans les années 30 !

Toujours pendant son « exil » genevois, Alice se lance dans ce qu’elle appelle les « tableaux-laine ». Inutile de préciser que, dans son esprit, il ne s’agit pas d’ouvrages de dame, même s’il semblerait qu’elle ait eu l’idée de les composer en hommage aux veuves de guerre.

« Comme

son double titre l’indique, l’image montre un groupe d’enfants dansant

joyeusement autour d’un sapin de Noël. Deux d’entre eux sont immédiatement

reconnaissables grâce à leurs vêtements colorés ; les autres se tiennent par la

main et sautent autour des premiers, se détachant à peine de l’espace

environnant.

Cela révèle à la fois les atouts et les limites de la technique : les dessins ne sont possibles que dans une mesure limitée, et les transitions entre la figure et le fond ne peuvent être modelées qu’avec légèreté. En conséquence, l’espace pictural reste relativement plat, tandis que dans le même temps, la structure allongée des points de boucle – pour le dire en termes picturaux : les lignes ou les hachures – est mise en avant. Par ce renoncement délibéré à la lisibilité du motif au profit de l’affirmation moderniste de la bi-dimensionnalité des moyens, la peinture sur laine représente pour Bailly une alternative absolument équivalente à la peinture à l’huile. Il n’est donc pas étonnant que l’artiste ait toujours pris soin de présenter ensemble ses peintures à l’huile et à la laine. » (Extrait de la notice du musée, traduction personnelle)

Preuve

de l’équivalence des techniques, lorsqu’en 1919 Alice bénéficie de sa

première grande exposition à Bâle, elle expose soixante quatorze toiles, dont

trente-sept tableaux-laine. Elle n’est pas comprise et la critique parle de

« travaux féminins », de « broderie ».

Le

plus réussi est sans conteste Les Rythmiciennes :

« Les Rythmiciennes montre

un spectacle de danse violemment éclairé au premier plan. En arrière-plan, deux

danseuses aux jupes et coiffures courtes déploient un éventail de mouvements

expressifs inspirés des chorégraphies du Genevois Émile Jaques-Dalcroze, le

promoteur de la rythmique. L’essentiel de la surface est interprété en fils de

couleurs sourdes et pastel. La laine mate est réservée aux costumes et aux

décors, la soie brillante aux parties dénudées des jambes et des bras. Pour la

danseuse principale, Bailly recourt aussi au collage avec les papiers doré et

argenté du justaucorps ; son visage est précisé à l’encre noire, le tracé

de ses yeux et de son nez imitant le point de surjet ! » (Extrait de

la notice du musée).

Alice

se sert aussi de la technique pour exécuter des portraits. Celui du poète Henry

Spiess…

…

et celui de Lucienne Florentin !

En juin 1918, Alice rencontre, chez Alexandre Cingria, le philanthrope Werner Reinhart. C’est un coup de foudre qui lui inspire une série d’aquarelle, Sept Chants. Reinhart ne répondra pas à son inclination mais restera un ami fidèle, soutiendra la suite de sa carrière et sera son exécuteur testamentaire.

Elle fait aussi la connaissance d’Arthur et Hedy Hahnloser qui l’invitent à la Villa Flora où ils ont rassemblé leur collection d’art contemporain.

« Le concert dans le jardin fait partie des œuvres inspirées à Bailly par ses visites à la Flora où elle assiste aux spectacles en plein air organisés par les Hahnloser, qui partagent sa passion pour la musique. Après des croquis réalisés à Winterthour, la peinture est exécutée à Paris où l’artiste revient s’établir en 1920. Un jeune homme, deux adolescentes, un chat et une chèvre sont rassemblés autour d’un quatuor avec piano. Une des violonistes a été dessinée d’après la belle-sœur du collectionneur Richard Bühler. La pianiste, Maria de Senger, est reprise d’un tableau de 1918, La Sonate à Dukas. » (Extrait de la notice du musée)

Après

une exposition à Genève (sur laquelle je n’ai strictement rien trouvé dans la

presse…), Alice est invitée, pendant l’été 1918, à exposer, à Bâle, avec le

groupe « Das Neue Leben » qui tente d’intégrer dans un mouvement

pluraliste toutes les sensibilités artistiques d’avant-garde, le néo-expressionnisme,

le futurisme et le cubisme. Vingt-deux artistes suisses sont invités, dont Jean

Arp (1886-1966) et Sophie Taeuber (1889-1943) qui sont proches du cercle Dada

de Zurich.

Alice envoie dix-huit œuvres…

…

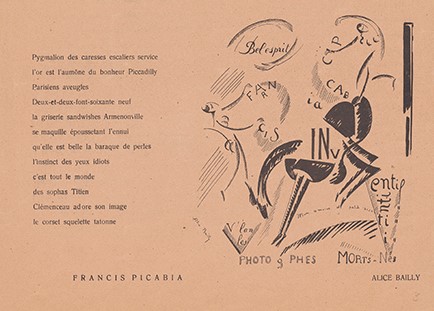

et « encourage » le groupe à inviter également Francis Picabia qui

s’est installé en Suisse au début de l’année (en fait, elle n’accepte de venir

que s’il est invité). Picabia rencontre alors Tristan Tzara et les dadaïstes

zurichois qui acceptent de contribuer à la publication de Picabia, 391.

Alice y va aussi de son petit idéogramme !

Et en 1919, elle participe à une manifestation Dada dans la grande salle des marchands à Zurich. Les Potins de Paris, l’ont vue apporter sur scène une « large écharpe sur laquelle il était écrit "Vive le dadaïsme" », en compagnie d’Augusto Giacometti ! (1er janvier 1919, p.5)

En

1920, Alice est de retour à Paris et au Salon d’Automne. Avec un brin de

facétie, elle y montre son propre Autoportrait à côté du tableau-laine

de son amour secret, Werner Reinhart :

« Alice Bailly est une des plus intéressantes parmi

les femmes peintres de l’époque. Sous le dehors raboteux de formes inachevées,

elle sait nous réserver le luxe d'une féminité élégante, éprise de couleurs et

de lignes harmonieuses, kaléidoscopées, sensibilisées. Ses tableaux exécutés

avec de la laine sont parmi les plus significatives expressions de l'inquiétude

actuelle. » (Alexandre Mercereau, « Le Salon d’Automne », Les

hommes du jour, 1er octobre 1920, p.18),

« Alice Bailly revient "toute étourdie encore" d'une randonnée dans le cubisme, sa vision en demeure comme hallucinée. Cette "fête étrange" est, en effet, bien étrange ; mais l'extrême nervosité de l'artiste lui fait trouver une élégance rare et qu'il faut remarquer… » (André Gybal, « Le Salon d’Automne 1920 », L’Art libre, 1er décembre 1920, p.219).

Reproduite dans L’Art libre, cette Fête étrange est celle au cours de laquelle Augustin Meaulnes rencontre Yvonne de Galais, un hommage à Alain-Fournier, mort au début du conflit.

Quant

à Louis Vauxcelles, il relève « le cubisme papillotant et fleuri de Mlle Alice Bailly » (« Le vernissage du Salon

d’Automne », Excelsior, 13 octobre 1920, p.5)

Au Indépendants de 1921, où elle montre notamment le Concert dans le Jardin, l’accueil reste cordial : « Du moins prendrons-nous plaisir aux envois de Mme Alice Bailly » (Philibert Le Huby, « Le Salon des Indépendants », Le Peuple, 22 janvier 1921, p.2) mais dans L’Amour de l’art, on apprécie peu ses envois à L’Exposition internationale de Genève : « Alice Bailly, qui a un si beau tempérament de peintre, devrait mépriser un peu plus les théoriciens. » (René Arcos, 1er février 1921, p.91)

Pourtant,

elle n’a pas retrouvé – et ne retrouvera jamais – le succès rencontré dans le Paris

d’avant-guerre. Les artistes ont changé, la crise est là, le « retour à

l’ordre » est en marche… et la palette d’Alice s’en ressent peut-être un

peu. Une toile témoigne de sa déprime :

L’autre

indice du désenchantement est la multiplication des adresses qu’on voit se

succéder dans les catalogues : 1921 : boulevard du Montparnasse,

1922 : boulevard Raspail au printemps, boulevard Edgar-Quinet à l’automne.

En fait, il s’agit de chambres meublées…

Au début de l’année 1922, Alice participe à une exposition de l’Art forain avec le groupe « Nous ». Alice Halicka, Marie Laurencin, Suzanne Valadon et Marie Vassilieff font partie de la trentaine d’artistes exposants. Alice y aurait-elle montré son Eléphant ?

L’année

suivante, aux Indépendants, René-Jean salue encore, devant le Portrait

d’Arthur Honegger, ses « déformations étudiées et savantes » (Comœdia,

26 janvier 1922, p.2), tandis qu’un certain Ivanhoé Rambosson détecte dans ses

œuvres « une sorte de perversité moderniste » ! (La revue

politique et littéraire, 16 décembre 1922, p.66)

« La

relation que Bailly entretient dès 1918 avec son mécène le plus éminent, Werner

Reinhart, fondateur à Winterthur du Musikkollegium, lui donne l’occasion

d’échanger sur leur passion commune pour la musique contemporaine. Au début des

années vingt, l’artiste place tout en haut de ses préférences, aux côtés de

Stravinsky, le compositeur suisse Arthur Honegger. Le 11 juin 1921, elle se

rend à Mézières, au Théâtre du Jorat, pour assister à la première du Roi David, "drame biblique" et "hindou" de René Morax, avec une musique de scène d’Honegger et des décors d’Alexandre

Cingria. Elle assistera encore aux deux dernières représentations de ce

spectacle dont Reinhart a aidé à financer la création.

Ce tableau est la seconde version d’un portrait d’Honegger, la première se trouvant en collection particulière. L’artiste représente le compositeur la pipe à la bouche, la harpe du roi David posée sur le cœur. En arrière-fond, on aperçoit les acteurs costumés. L’harmonisation de la palette dans des tons verts, ocres et rouges, ainsi que l’équilibre des courbes et contre-courbes fondent en une seule réalité le compositeur et l’œuvre issue de son imagination. » (Extrait de la notice du musée)

Au Salon d’Automne, où elle montre Joie dans la forêt, le ton de la critique est sensiblement plus distancié :

« Admirons

encore les danseuses d'Alice Bailly ;

leurs jambes accommodées à la sauce blanche feraient d'excellents

salsifis. » (Georges-Armand Masson, « La femme au Salon

d’Automne », Les modes de la femme en France, 19 novembre 1922,

p.9)

« Mlle Alice Bailly a été autrefois cubiste ; elle a même, me semble-t-il, représenté le cubisme en Suisse. Il lui en reste quelque chose, mais sa Joie dans la Forêt est une toile, amusante et d'un effet décoratif très agréable et très personnel. » (Edmond Jaloux, « Le Salon d’Automne », Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 18 novembre 1922, p.2)

Nouvelle évolution stylistique, en effet, que confirme ce portrait de Marguerite Budry, l’épouse de l’écrivain et critique d’art vaudois Paul Budry (l’organisateur de l’exposition des cubistes qui avait tant plu à Lucienne Florentin !). Alice abandonne clairement le réseau de facettes aux contours précis pour des couleurs semi-transparentes qui se fondent les unes dans les autres et placent l’image dans un léger flou. Le motif de la main, un classique de la tradition du portrait, tend à classer socialement le personnage : une femme aisée, élégante, distante.

Le

13 juin 1923, Alice assiste encore à la première des Noces de Stravinsky, dont les

décors et costumes sont signés Natalia Gontcharova et qui, enfin, rencontre le

succès (même Vogue en parle !). Puis elle rentre en Suisse mais ne

veut en aucun cas revenir à Genève. Ce sera finalement Lausanne mais elle garde

un atelier à Paris, 5 rue Delambre.

Elle ne participe à aucun Salon parisien cette année-là, ni la suivante. En fait, selon son biographe, elle est insaisissable, court de Lausanne à Winterthour, puis à Sierre, dans le Valais où elle est proche du château de Muzot, où Reiner Maria Rilke s’est établi grâce à Werner Reinhart. Il y termine les Elégies de Duino et ne doit pas trouver ces intrusions très agréables. Mais quand Alice veut quelque chose…

Elle ne revient à Paris qu’en 1925, pour présenter ses tableaux-laine à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, où elle obtient un « diplôme d’honneur » dans la classe 13 (Textiles)

« Les

broderies de laine par Alice Bailly :

un procédé pas très au point mais une extrême vivacité de tons, une saveur de

fruit presque mûr, qui surprend et rafraîchit. » (Paul Fierens,

« L’exposition des arts décoratifs modernes », La Gazette des

beaux-arts, 1er juillet 1925, p.230)

Et

elle renoue avec l’estampe, peut-être pour des raisons financières…

En

1927, on la retrouve plusieurs fois dans la presse suisse. D’abord à l’occasion

d’une exposition personnelle organisée en juin par la galerie Léopold Robert.

Une quarantaine de toiles qui couvrent l’ensemble de sa carrière, comme Fête

étrange et une douzaine de toiles nouvelles, L’Enfant et l’oiseau, La

petite famille, Jeune fille à la pipe.

« Quel

que soit le sujet du tableau, on y retrouve toujours une sensibilité

extrêmement personnelle, pleine de fraîcheur hardie et de délicates nuances.

Mme Bailly est une fée, à la fois perspicace et fantaisiste, qui transforme

spirituellement toutes les réalités qu’elle touche suivant les lois secrètes

d’une âme singulière et charmante. » écrit Marcel Godet dans La Suisse

libérale (4 juin 1927, p.1)

En dépit d’une expression faciale un peu énigmatique, on voit bien que, chez cette Jeune fille, la psychologisation de la figure s’opère. Cela apparaîtra plus clairement dans ses portraits postérieurs.

« L’œuvre

d’art ne peut naître que de la sensibilité contrôlée par l’intelligence. Alice

Bailly joint à ces qualités une sorte de divination. Son style procède d’une

discipline intérieure qui échappe à notre contrôle mais que nous pressentons.

[…] Son désir, c’est d’exprimer à la fois le mouvement et l’esprit des êtres,

des choses. » (D.P.-B., La Suisse Libérale, 17 juin 1927, p.1)

Les expositions d’Alice se multiplient en Suisse : à Lausanne, elle est exposée à la salle de la Grenette en octobre-novembre 1927, avec une cinquantaine de toiles.

Madeleine de Cérenville est probablement la fille du chroniqueur artistique et musical René de Cérenville (1875-1968), elle-même considérée comme une locomotive de la vie culturelle lausannoise…

…

et Edith Hentsch, épouse d’un banquier collectionneur d’art.

Difficile

de ne pas penser, en regardant ces portraits, qu’il fallait une certaine sûreté

de soi pour accepter de « passer à la moulinette » de l’œil d’Alice…

Tardivement,

Alice voyage. Lors des derniers Salon parisiens auxquels elle participe, en

1929 aux Indépendants et en 1930 au Salon d’Automne, on voit apparaître ses

premiers paysages italiens :

Peut-être ont-ils été peints à la suite de la participation d’Alice à la Biennale de Venise en 1926, simple supposition de ma part.

Mais

Alice peine toujours à vivre de son art. En 1928, elle est admise à la maison

des artistes du parc Mont-Repos où elle obtient un atelier. Elle commence à

participer aux concours organisés par le Fonds communal des arts plastiques

afin d’avoir accès à la commande publique car elle rêve de laisser une trace

dans l’espace public, dernier bastion qu’elle doit encore conquérir.

En 1932, elle est contrainte de s’inscrire au chômage. Pourtant, elle continue à peindre et à exposer.

En

1933, une « Exposition du centenaire » lui est consacrée à Berne, un « centenaire »

que personne n’explique vraiment, sauf à penser qu’il s’agit d’une

manifestation de l’humour d’Alice.

« Un évènement ? Nous en voyons la preuve dans la superbe chambrée qui assistait à ce vernissage. Des amis et des admirateurs, bien sûr, mais en nombre et en qualité : hommes politiques, comme MM. Häberlin et Pilet-Golaz, artistes comme Cuno Amiet et Baud-Bovy, autorité de la partie comme M. de Mandach, directeur du musée de Berne, enfin le grand monde mondain particulièrement empressé ce jour-là. […] 186 tableaux mais une remarquable unité, à peine une évolution, tant Alice Bailly demeure inébranlablement fidèle à ce qu’elle entrevit comme la vérité, c’est-à-dire le stade intermédiaire entre le cubisme et le futurisme, mais un futurisme singulièrement intelligent, si tant est que ces deux termes ne s’excluent pas. Contentons-nous pour aujourd’hui de rendre cet hommage à cette exposition et à son auteur qu’elle vaut une visite même de la part de ceux qu’une telle peinture horripile ou chagrine. » (J. Br. « Alice Bailly à Berne », Le Journal du Jura, 25 avril 1933, p.2)

Il

faut dire que – tenez-vous bien- le vernissage était précédé d’une causerie introductive

de… Madame Florentin !

Et

c’est avec elle qu’Alice retournera en Italie en 1934.

En février 1934, Alice participe à une exposition de la peinture et de la sculpture suisse moderne, au musée du Jeu de Paume à Paris, en compagnie de quatorze compatriotes dont Cuno Amiet, Ferdinand Hodler, Augusto Giacometti et Félix Vallotton. Toute le presse spécialisée en parle, pour souligner surtout la diversité des styles.

« Mais

peut-on parler d'une école ? Ce qui frappe d'abord, dans cet ensemble, c'est la

diversité. Pourtant, entre les exposants, des traits de parenté se découvrent

qu'a très heureusement fait ressortir M. François Fosca dans son excellente

préface du catalogue. […] Si Mme Alice Bailly a

regagné son pays natal, elle fut jadis une habituée des milieux artistiques de

Paris, où elle fit aimer sa manière à la fois candide et malicieuse. » (René

Chavance, La Liberté, 4 février 1934, p.4)

Enfin,

en 1935, Alice est retenue pour la 4e commande du Fonds communal des

arts plastiques. On lui propose la décoration du foyer du théâtre municipal,

devenu aujourd’hui l’Opéra de Lausanne. D’après ce qu’en raconte Jaccard, son

projet est critiqué - notamment sur la question de la nudité de la cavalière -

mais Alice ne bouge pas d’un pouce sa composition, basée sur deux

couleurs-thèmes : le vert de la forêt, le rose de la culture.

Alice va travailler à son œuvre pendant tout l’été – caniculaire – de 1936. Elle crée d’abord deux panneaux principaux. Le Foyer de la danse, à dominante rose, se déroule dans les coulisses. On y voit les ballerines s’échauffer et se parer de fleurs, une habilleuse apporter une robe et tout au fond, les rideaux s’ouvrir sur la scène où une danseuse salue le public.

Et

le vert de la Forêt enchantée. On y voit un chasseur qui présente un bouquet à une cavalière ;

chevauchant nue et « à la garçonne », elle règne sur la nature.

Alice demande alors à compléter son travail narratif par d’autres panneaux à placer dans les angles, qu’elle produira grâce à des mécènes. Elle alterne les couleurs, encadrant le rose de l’Entracte par les verts Confidence dans la forêt et Jeune fille à la biche, tandis qu’inversement, le rose de Danseuse et arlequin et Ballerine fleurie souligne le vert de la Forêt enchantée. Elle va y travailler jusqu'à l'été 1937.

Alice a envahi le foyer et réalisé le premier grand décor confié à une femme, dans son pays natal.

L’accueil

est très positif, le public loue la « délicatesse » et la « grâce »

de ce travail « si féminin ». L’histoire ne dit pas ce qu’Alice aurait

pensé de ces adjectifs, elle qui a toujours refusé ces qualificatifs, comme elle a refusé d’exposer avec des associations féminines, préférant attaquer de front la citadelle masculine…

Mais lors de la présentation du décor, le 28 septembre 1937, Alice n'est pas là. Epuisée par son travail harassant, elle a été hospitalisée à la mi-septembre. Elle sera transportée dans son atelier à Noël où elle meurt au matin du 1er janvier 1938.

La presse évoque le « chant du cygne de l’une des plus grandes femmes peintres de la Suisse ».

*

Je

ne pense pas qu’on puisse soutenir qu’Alice Bailly ait été oubliée dans son pays.

Dès l’année qui suit sa mort, le musée cantonal des beaux-arts de Lausanne

organise la première rétrospective de son œuvre.

Peu de temps après, conformément à son souhait, est créée la Fondation Alice Bailly, dans l’objectif de soutenir financièrement les jeunes artistes de talent. Cette initiative généreuse aura un autre avantage : dès 1951, des expositions-ventes de ses œuvres seront régulièrement organisées par la Fondation au profit des jeunes artistes, autant d’occasions de parler d’elle et de redécouvrir ses œuvres, en 1954, 1962, 1967.

En 1968, le musée cantonal des beaux-arts de Lausanne organise une deuxième rétrospective de près de quatre-vingt-dix œuvres, prêtées par des musées et de nombreux collectionneurs privés, puis une troisième en 2006.

Actuellement, des œuvres d’Alice sont montrées au Kunstmuseum de Berne, dans une exposition collective intitulée « Anecdotes du destin ». Elles y voisinent avec celles de Louise Catherine Breslau, Ferdinand Hodler, Max Buri, Marcello et Félix Vallotton, entre autres.

En France, et singulièrement à Paris qui aurait quelque raison de se souvenir d'elle, c’est le calme plat : à Beaubourg, ni œuvre ni même une « notice de personnalité », au musée d’art moderne de la ville de Paris, idem.

Grâce soit donc rendue à l’Institut national d’histoire de l’art qui conserve la collection d’estampes de Jacques Doucet et au musée d’Orsay qui glissa deux tableaux d’Alice dans son exposition « Modernité suisse » de 2021.

Sans quoi j’aurais pu ne jamais découvrir cette peintre dont la joie de vivre irradie les œuvres et qui, avec brio et ténacité, osa faire le siège de la « société des hommes ».

*

N.B : Pour voir d’autres

notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous pouvez

cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page.

Et si vous souhaitez

laisser un commentaire, c’est aussi en bas de page !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire