Barbe

Elisabeth Chaplin est née le 17 octobre 1890 à Fontainebleau, aînée des quatre

enfants de William Chaplin, diplômé de l'École polytechnique et officier

d'artillerie, lui-même fils du peintre d’origine anglaise Charles Chaplin, celui

que Théophile Gautier surnommait le « Courbet des Muses », un

portraitiste académique et mondain.

La

mère d’Elisabeth, Marguerite Bavier-Chauffour, elle-même sculptrice et poétesse,

est une descendante de la fameuse Charlotte Sophie Henriette Buff-Kestner, la

« Lotte » de Goethe. On ne s’étonnera donc pas que la jeune Elisabeth

ait été encouragée par sa famille à développer ses talents artistiques !

William Chaplin, dreyfusard convaincu, décide de quitter l’armée en 1900 et d’emmener sa petite famille en Italie où il exercera, dans le civil, son métier d’ingénieur. Il installe ses enfants, Elisabeth, Yvette, Jean-Jacques et Antoinette, dite « Nénette » dans le Piémont, puis en Ligurie et enfin près de Florence, vers 1904. Elisabeth commence très tôt son éducation artistique, comme on peut le constater en parcourant les collections de la Galerie d'Art moderne du Palais Pitti à laquelle Elisabeth a, quelques années avant sa mort, légué une grande partie de ses dessins et huiles de jeunesse et de son grand âge. On est quand même un peu étonné devant cette toile de 1902, c’est-à-dire quand Elisabeth avait douze ans…

… et aussi par son premier autoportrait, peint à quatorze ans. On ne peut s'empêcher de remarquer que, déjà, elle se représente en artiste, pinceau et palette en main !

A Florence, on sait qu’elle étudie dans les ateliers de Giovanni Fattori et de Francesco Gioli et qu’elle copie les maîtres anciens de la Galerie des Offices.

Ses

premières toiles, principalement des portraits de son entourage familial, se

caractérisent par ce qu’on pourrait appeler un impressionnisme tardif.

En

1910, la famille s’installe à la villa Levi, dans la quartier Dan Domenico de

Fiesole. Elisabeth y peint un nouvel autoportrait devant la fenêtre d’où elle

pouvait voir l’église du couvent.

Elle

y peint aussi un nouveau Portrait de famille où elle se trouve à l'arrière-plan, avec le

même port de tête que précédemment, devant la cheminée, pinceau à

la main. L’œuvre remporte la médaille d’or à l’exposition des Beaux-Arts de

Florence en 1911 et éveille l’intérêt de la critique italienne.

On

voit sa mère, au centre, appuyée contre Nénette qui rit, puis Jean-Jacques

et Yvette à droite, et à gauche la gouvernante de la famille, Ida Capecchi, une

femme cultivée dont Elisabeth restera très proche.

Laquelle

Elisabeth continue à croquer et peindre toute sa famille…

… avec cependant une tendance certaine à choisir sa jeune sœur Nénette comme modèle favori. Le site en ligne de la Galleria d’Arte moderna montre cette toile en N&B, je l’ai cherchée en couleur pour souligner la liberté de palette d’Elisabeth. La photo a été prise dans la salle où elle est actuellement exposée.

Ce portrait a probablement été peint dans la nouvelle maison où la famille s’installe cette année- là, toujours dans la quartier San Domenico de Fiesole, la villa Il Treppiede qui restera, jusqu’à sa mort, la maison d’Elisabeth.

Je n’ai pas trouvé exactement l’année où Maurice Denis est accueilli chez les Chaplin pour la première fois. Celui-ci fait de fréquents séjours en Italie, pour trouver l’inspiration de son grand décor, Soir florentin, présenté au Salon d’Automne de 1910, avant son installation chez le commanditaire, Charles Stern. (Cliquer sur les images pour les agrandir)

Ce

qui est sûr, c’est que son style et - surtout plus tard - sa palette influencent durablement

Elisabeth.

Au

début de la Première Guerre mondiale, le père d’Elisabeth est mobilisé et son

jeune frère s’engage en 1916.

Elisabeth se démène de son côté pour récolter des fonds en faveur des soldats. Apparaît ainsi, dans la presse française, la première mention de son nom, comme donatrice de 350 francs, récoltés dans une loterie qu’elle a organisée avec ses propres toiles. (« Souscription en faveur des invalides de la guerre », L'Echo de France, 22 mars 1915, p.2)

La famille s’installe temporairement à Rome, dans une maison de la Via Gregoriana, près de l'ambassade de France, dans l'objectif d'obtenir plus facilement des nouvelles des combattants. C’est là qu’Elisabeth peint son frère en uniforme.

A la fin de la guerre, la famille revient à la villa Il Treppiede. Ce Double Autoportrait marque un premier pallier dans l'évolution de son style qui se synthétise.

On ne sait pas si Elisabeth s’installe à Paris dès 1920 …

… date à laquelle elle expose au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts (dit souvent : « Salon de la Nationale »), son portrait des filles du pasteur Rivier. Un tableau remarqué par Michel Dufet, décorateur et critique d’art (et aussi gendre du sculpteur Bourdelle) dans le magazine Eve du 17 avril 1920 (p.3).

On regrette de ne pas voir en couleur leurs visages éclairés, devant la fenêtre où l'on distingue Florence, plongée dans la nuit.

L’année suivante, les quatre toiles qu’Elisabeth envoie au Salon de la Nationale ne passent pas inaperçues mais je n’en ai pas la liste précise car les catalogues anciens de la SNBA restent difficilement accessibles.

Grâce à la presse, on connaît celui qui a été le plus remarqué : A l’ombre. Il représente, selon la Galerie d’Art moderne, « Nénette, Ida Capecchi et la cage au rossignol ».

« Deux jeunes femmes, Mlle Grégoire et Mlle Chaplin, ont produit quelques-uns des meilleurs tableaux du Salon : l'une, coloriste aimable et impressionniste à la manière de Vuillard, dans le Portrait de ses parents, l'autre plus volontaire, plus savante, plus capable de composer et de construire, sans rien perdre pourtant de sa grâce naturelle. Le panneau occupé par les quatre peintures de Mlle Chaplin est, pour l'œil et le sentiment, le plus agréable peut-être de toute l'exposition. (Louis Gillet, « Les Salons de 1921 », Gazette des Beaux-Arts, janvier 1921, p.287-288)

« Mlle Elisabeth Chaplin, qui porte le nom d'un peintre fameux il y a trente ans, a fait un effort considérable. Son talent n'est pas contestable, mais sans doute sa personnalité d'artiste se cherche-t-elle encore. De ses quatre envois, j'ai préféré pour la souplesse de leur groupement, les deux figures féminines intitulées A l'ombre. » (Louis Paillard, « Devant les peintures de la Nationale », Le Petit Journal, 17 avril 1921, p.2)

Et

les autres toiles ? Elle peint aussi cette année-là un autre autoportrait

et un double portrait d’enfants.

Quant à la cage au rossignol, on la retrouve dans deux portraits de

Nénette :

Elisabeth devient sociétaire de la Société nationale des Beaux-Arts en 1922. Au Salon, elle envoie Daphnis et Chloé. Je n’en ai trouvé aucune image, il faudra se contenter de la description qui suit…

« Daphnis et Chloé d’Elisabeth Chaplin, aux jeunes nudités enjouées, avec l’opposition du nu d’un ocre rouge de l’éphèbe et de celui, plus nacré, de l’adolescente, avec le feuillage ornemental d’un figuier derrière le couple amoureux. » (Paul Sentenac, « Salon de la société nationale des Beaux-Arts », Paris Journal, 16 avril 1922, p.2)

… et de l’appréciation de Gide, que la famille Chaplin a hébergé à Florence : « Chère Mademoiselle, Je me réjouis de revoir à la Nationale votre Daphnis et Chloé et d’attirer vers votre toile l’attention de quelques amis. » (André Gide, lettre à Elisabeth Chaplin, 15 mars 1922, source : : Antoine Fongaro, « Quatre lettres de Gide à Elisabeth Chaplin », Bulletin des amis d’André Gide, Vol. 12, n° 63, juillet 1984, p. 377)

A cette époque, André Gide n'est plus l'encore jeune homme dont Jacques-Emile Blanche a peint le portrait dix ans plus tôt. Après l'échange de quelques lettres, il semble qu'il n'ait pas poursuivi sa correspondance avec Elisabeth.

Après le Salon de 1923, le Conseil supérieur des Beaux-Arts attribue à Elisabeth une bourse de voyage, dans la catégorie peinture. Son travail a donc été apprécié.

André Gide lui adresse une lettre enthousiaste : « Il faut bien que je vous dise que j’ai été émerveillé par vos toiles. Tout droit j’ai piqué dessus, et, bien que je n’en connusse encore qu’une, ce sont les autres que j’ai reconnues d’abord : oui, de loin déjà, j’ai compris, senti, qu’elles ne pouvaient être que de vous. J’aime chacune, et plus que je ne pourrai vous dire ; on y respire une sensualité large et profonde, une plénitude, une aisance, et cette sorte de gravité souriante qu’ont les œuvres qui se disposent à durer. Ah ! que je suis heureux de vous connaître ! » (Lettre de André Gide à Elisabeth Chaplin, 27 mai 1923, source : Antoine Fongaro, « Quatre lettres de Gide à Elisabeth Chaplin », Bulletin des amis d’André Gide, Vol. 12, n° 63, juillet 1984, p. 383)

Hélas ! Le catalogue n’a pas été à la hauteur de mon attente, en publiant cette unique reproduction de Saint François d'Assise, dont je doute fort que ce soit celle qui a été qualifiée de « beau mysticisme païen » par Art et décoration (juillet-décembre 1923, p.13) !

En fait, Elisabeth avait exposé aussi Déméter et Perséphone et Adam et Eve, qui suscitent l’admiration d’Arsène Alexandre : « Mlle Chaplin possède, ou a conquis, la chose la plus rare de ce temps, une véritable personnalité. Sa peinture est claire sans tapage, nourrie sans lourdeur ; son dessin a de la grandeur et son interprétation des mythes un accent de je ne sais quel ascétique paganisme. Décidément, Mlle Chaplin est "quelqu'un" ». (Arsène Alexandre, « Le Salon de 1923 », Le Figaro, 30 avril 1923, p.4)

C'est probablement à cette occasion que l’Etat acquiert une première œuvre d’Elisabeth, Déméter et Perséphone, grande toile de 155 x 145 cm qui se trouve à présent à la cour d’appel de Bourges… vous comprendrez pourquoi je n’ai pas sollicité de photographie.

En 1924, c’est Oasis, synthèse entre symbolisme et références médiévales qui suscite l’admiration de la critique.

Le Gaulois le trouve « divin » et Raymond Escholier n’est pas en reste : « L'Oasis de Mme Elisabeth Chaplin nous permet d'admirer de nouveau chez cette artiste des dons décoratifs d'une rare abondance. » (« Le Salon du Grand Palais », Le Correspondant, janvier 1924, p.107)

Mais le titre de l’œuvre, son interprétation un peu trop personnelle - avec les palmiers sur fond rose et la nature morte au panier de bananes - d’un thème considéré comme sacré, agitent un peu les esprits conservateurs.

Ce qui n'empêche pas qu'en juin 1924, Elisabeth soit élue membre de la « Société de Saint-Jean pour l'encouragement de l'art chrétien », dont l’un des développements, les « Ateliers d’art sacré », a été créé par Maurice Denis et Georges Desvallières en 1919.

En juin aussi, elle participe à la Biennale de Venise, où Oasis est exposé dans la salle des « reconstructeurs », avec Maurice Denis et Emile Bernard. (« La Vie littéraire et artistique en province et à l’étranger », Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 28 juin 1924, p.6). Toutefois, elle a rebaptisé son tableau Repos en Egypte.

Et, en octobre, on retrouve au Salon des Tuileries « Elisabeth Chaplin, qui sait mettre tant de grâce dans l'arabesque de ses lignes » (P.L., « A travers le Salon des Tuileries », L’Art et les artistes, 1er octobre 1924, p.321)

Je ne sais trop où placer cette œuvre non datée, fort intéressante avec sa douce accumulation de dos de moutons contre lesquels s'adosse la petite bergère… mais comme sa composition et son dessin rappellent ceux d'Oasis, il se pourrait qu'elle soit de la même époque.

J’ai aussi trouvé, dans l’étude précitée sur sa correspondance avec André Gide, ces Naïades d'inspiration symboliste, qu’elle aurait peintes en 1924, mais sans aucune autre précision.

Le catalogue illustré de la Nationale, celui de 1925, reproduit les deux œuvres qu’elle y a exposées. D'abord un double portrait intitulé Fresque où elle s'est probablement représentée avec Nénette…

… et une œuvre plus ambitieuse :

« Une

véritable œuvre d'art est due à la vaillante ingéniosité d'un pinceau féminin c'est le Réveil de

la Terre de Mlle Élisabeth Chaplin qui, dans sa solitude florentine, a

regardé d'assez près le Printemps de Botticelli pour en tirer de

nouveaux accords. » (Raymond Bouyer, « Les Salons de 1925 », La

Revue de l'art ancien et moderne, 1er juin 1925, p.55)

Elle en expose une autre version au Salon des Tuileries : « La fresque ! Elle n'est pas absente de ce palais primitif. Mlle Elisabeth Chaplin, cette année, comme naguère M. Paul Baudouin, nous en apporte un fragment, tandis que sa grande toile apparaît moins une réplique qu'une variante de son Réveil de la Terre, où, cette fois, parmi des figures encore endormies par la longueur de l'hiver sous un voile de brumes verdâtres, le même couple jeune s'élève en brandissant la clarté rose de la première églantine. C'est le renouveau définitif. Plaise aux dieux cachés qu'il puisse s'étendre à notre art ! » (Raymond Bouyer, « Le Salon des Tuileries au Palais des Bois », La Revue de l'art ancien et moderne, 1er juin 1925, p.116)

« L’un des meilleurs tableaux y est une œuvre de femme. Mlle Chaplin, qui a traité le même sujet que dans l’œuvre envoyée au Salon de la Nationale : le Réveil de la terre ; le printemps, figuré par des jeunes gens et des jeunes filles, s’éveillant d’un long sommeil et se levant, couronnés de fleurs, donne encore une fois au monde la jeunesse et la beauté. Les types sont d’une pureté charmante, les couleurs sont fraîches et plaisantes, le sujet et la manière de le traiter sont d’une haute inspiration. » (Mathide Dons, « Le Salon des Tuileries », La Française, 6 juin 1925, p.3)

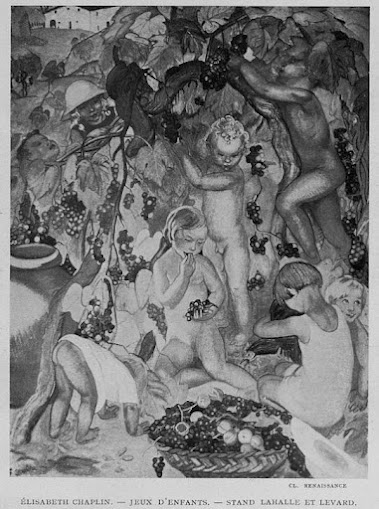

Elisabeth participe aussi à l’Exposition internationale des arts décoratifs et

industriels modernes qui se tient d’avril à octobre autour de l’esplanade des

Invalides. Elle y montre Jeux d’enfants.

« Parcourez

de même les stands et les pavillons, vous verrez à chaque pas les blancheurs

des salons, des halls, des salles de bains, fleuries de quelque claire page, telle

que celle où Mlle Elisabeth Chaplin a fait s'ébattre de vermeils enfantelets. » (Arsène Alexandre, « Les peintres à

l’Exposition », La Renaissance de l'art français et des industries de

luxe, août 1925, p.340)

En 1926, ce sont des œuvres d’inspiration religieuse qu'Elisabeth expose au Salon : Annonciation

et Nativité que Charles Fegdal retient pour « son sens moderniste

de l'aspect décoratif et l'expression des petites figures accessoires. »

(« Société nationale des Beaux-Arts », La Revue des Beaux-Arts,

1er mai 1926, p.3)

« J'ai réservé pour la fin ce qui m'intéresse le plus, l'Annonciation et la Nativité de Mlle Elisabeth Chaplin, au Salon de la Nationale. Ces deux grandes toiles, de 2 m. 80 de long sur 1m. 62 de haut, sont destinées à Notre-Dame de Salut, où elles seront marouflées durant le mois d'août. (…) La grande critique qui a découvert l'an dernier Mlle Chaplin s'arrêtera certainement devant ces deux œuvres, d'un caractère à la fois antique et moderne, auxquelles je prédis, malgré quelques petits détails qui seront corrigés, le plus franc succès. L'auteur a d'ailleurs un commencement de réputation, consacrée par un achat déjà ancien du musée des Offices, à Florence où elle habite et un achat récent du musée du Luxembourg, à Paris, d’où elle est originaire. Les deux peintures religieuses de Mlle Chaplin formeront la base de la décoration du chœur. » (Flucran, « Chronique artistique », La Croix, 4 mai 1926, p. 3 et 4)

L'« achat récent » du musée du Luxembourg dont il est question dans

l’article fait sans doute référence à Déméter et Perséphone du Salon de

1923.

J’ai trouvé une image de L’Annonciation dans une autre publication :

« Mlle Chaplin a décoré (…) la chapelle de Notre-Dame de Salut à Paris, en 1926-1927. Un envol d’anges y surmonte une Annonciation et une Nativité, encadrant une Vierge en pierre, souriante, du XIIIe siècle. L’ensemble forme un décor joyeux, une sorte de fête céleste. (…) Une heureuse distribution des bleus, des blancs et des rouges donne à cette peinture, vaguement botticellesque, un aspect frais et chantant. » (Abel Fabre, Manuel d'art chrétien : histoire générale de l'art chrétien depuis les origines jusqu'à nos jours, Paris, 1928, p.443)

Si Elisabeth vit à Paris - avenue Victor Hugo -, elle retourne régulièrement dans sa famille. Même la presse en parle : « Mlle Nénette Chaplin, violoniste qui a joué un certain nombre de pièces, est sur le point de remplir des engagements à l'étranger et jouera à Londres au début du printemps. Sa sœur, la peintre Mlle Elisabeth Chaplin, est à la maison pour les vacances. » (« Bright Sunshine And Colors Make Florence Cheery », The New York Herald, 25 décembre 1926, p.5)

Elle

en profite pour continuer à portraiturer ses proches …

…

y compris ses neveux et nièces. Ici, Nausicaa, la fille aînée de son frère, née

en 1923.

Signe de la reconnaissance d’Elisabeth par ses pairs, elle reçoit le Grand Prix de la Société nationale des Beaux-Arts en 1927 et elle est désignée membre du jury de peinture de la SNBA. (« Courrier des Ateliers », La Presse, 23 mars 1927, p.2)

C’est la seule mention que j’ai trouvée dans la presse la concernant en cette année où elle peint ces Baigneuses que l’Etat acquiert l’année suivante…

… et aussi cette Flora qui figure dans un catalogue ancien.

Elisabeth

revient au Salon en 1930 avec une œuvre dont je n’ai trouvé qu’une très

mauvaise reproduction et qui paraît avoir un peu interloqué la

critique : « Sommeil de la Terre d’Elisabeth Chaplin, à qui les

grands sujets ne font pas peur » (Gaston Drys, « La participation

féminine au Salon », Minerva, 1er juin 1930, p.15)

J’avoue ne pas être très conquise… et je la montre sous réserve car je n’ai pas trouvé d’éléments très probants sur le sujet, à part le fait que cette toile est passée sur le marché de l'art en 2019.

En mars, elle participe aussi à une exposition dont j’ai trouvé une petite trace :

Pourtant,

Elisabeth est souvent chez elle, en Italie. Cette année-là, elle peint à Capri plusieurs petites toiles d’un dépouillement délicat…

…

et ce groupe de femmes, autant d'œuvres qu’on enrage de ne pas voir en couleur !

Retour

à Paris pour la Nationale de 1931, où Elisabeth montre L’Enlèvement d’Europe

et un panneau décoratif intitulé Jeunesse dont le catalogue précise le nom du propriétaire, M. Abel Rineau. Cet Abel Rineau était alors président du Syndicat

patronal des constructions mécaniques et navales de Nantes.

Or, est passé sur la marché de l’art un autre panneau décoratif, intitulé Les Grâces avec la précision qu’il a été peint pour la villa Rineau, à Nantes. On peut donc en déduire qu’Elisabeth a été sollicitée pour en réaliser le décor. Cela nous donne une idée de l’atmosphère de cette Jeunesse (qui pourrait tout aussi bien avoir simplement changé de titre !)

Par ailleurs, L’Esprit français nous apprend qu’elle a participé en mai à la septième exposition de peintures, gravures et dessins du Figaro. (L'Esprit français, 6 janvier 1931, p.444)

L'année 1932 est chargée : en janvier, Elisabeth expose à la galerie Charpentier la Naissance d'Eve, le Réveil de la Terre, la Pensée, des compositions « naïves et fraîches » où elle « relève d’un goût anglais son charmant italianisme de la Renaissance. » (André Pératé, « Les Beaux-Arts : les Salons », La Revue politique et littéraire, 2 janvier 1932, p.380).

L’Art vivant évoque « les vastes toiles décoratives, sous le signe de Florence et de Maurice Denis, par Elisabeth Chaplin » (janvier 1932, p.211)

L’exposition lui vaut un long article d’André Salmon : « Pour présenter au public parisien Mlle Elisabeth Chaplin, "qui nous vint d'Italie…", M. Louis Gillet a écrit une subtile préface. Il est toujours difficile d'écrire après M. Louis Gillet, critique dont la sensibilité vaut l'érudition. Le préfacier a bien raison de souligner la singularité du cas de Mlle Elisabeth Chaplin, hier inconnue mais portant un illustre nom de peintre et dont, aujourd'hui, une soixantaine de toiles, parmi lesquelles plusieurs sont d'importantes compositions, emplissent deux salons de l'hôtel Jean Charpentier. Est-il exact que ce fut pour la jeune artiste un grand bonheur que d'avoir, sa jeunesse s'écoulant de hasard en Italie, été ainsi miraculeusement à l'abri "des systèmes et des formules qui à Paris se succèdent depuis quarante ans" ? Ça n'a pas si bien réussi, toujours, aux artistes italiens qui ne connurent que la secousse futuriste. Mais une artiste française pouvait-elle, même en exil au paradis quattrocentiste, ne rien recevoir de France ?

Nous dirons, après examen de ses compositions inspirées tantôt des Métamorphoses, tantôt de l'Art d'aimer, que l'Italie défendit Mlle Elisabeth Chaplin de l'influence desséchante d'un Vallotton. En revanche, aucune frontière n'empêcha celle de Maurice Denis. Mais il faut bien vite ajouter que la jeune artiste ne lui doit que comme des assurances dans cette liberté dont elle a besoin… Comment mieux dire qu’avec M. Louis Gillet voyant dans tant de fraîcheur, tant de simplicité, tant d'aisance en des visions que l'académisme menaçait, comme "une jubilation d'avril" ? Ceci noté, peut-on chercher pour Mlle Elisabeth Chaplin - artiste certainement trop fine pour que la gâte aucun succès - où se peut trouver la source de son œuvre future ? Ce pourrait être en de très petits paysages ; non pas ceux qui sont comme des "remarques" aux marges de ses compositions ; plutôt quelques-uns des Paysages toscans et surtout le Paysage parisien. La fresque, impossible à réaliser, attirait Mlle Chaplin ; dans les petites toiles précitées, il y a beaucoup de bonne peinture en puissance. (André Salmon, « Les Arts », Gringoire, 18 mars 1932, p.7)

L’ami de Salmon, Fritz-René Vanderpyl, salue « les saisonniers morceaux néo-florentins de Mme Elisabeth Chaplin, dont l'émotion - sans doute authentique - ne s'avère cependant pas souvent uniquement picturale, ce qui reste, d'ailleurs, le trait caractéristique chez plus d'un coloriste contemporain d'origine anglo-saxonne. » (« Salons et expositions », Le Petit Parisien, 24 mars 1932, p.7)

C’est

vrai, sa palette a sensiblement évolué et se rapproche de celle de Maurice Denis.

« Très originale décoratrice », affirme Arsène Alexandre dans ses « Réflexions sur les Salons de 1932 » (La Renaissance, 1er avril 1932, p.120)

S'agissant du Salon de 1933, Louis Gillet résume un peu mon propre sentiment… « Peut-être l’artiste qui approche le mieux de nous contenter, (…), est-il une femme, Mlle Élisabeth Chaplin : elle garde du moins, dans ces recherches, une verdeur, une âcreté, une naïveté un peu amère de plante sauvage. La nudité de ses figures n’est pas une convention : elles naissent ainsi, comme elles respirent. Ce n’est pas chez elles un artifice, c’est leur état, de même que leurs formes grêles sont l’expression un peu aigre d’une éternelle adolescence. Le nom de cette jeune femme est Jouvence. Sa couleur me plaît moins que la nuance ivoirée de ses toiles d’autrefois, mais c’est moi qui ai tort sans doute ; et c’est aussi qu’elle s’intéresse moins au charme de l’exécution qu’à sa passion du dessin rare. (Louis Gillet, « Le Salon de 1933 », Revue des deux mondes, 1er mai 1933, p.388-389)

« Quarante peintres, et non des moindres, ont fait une fresque monumentale qui décore tout le pourtour et représente l'histoire religieuse, autrement dit : « La mission du Saint-Esprit à travers les siècles. » Parmi les artistes qui se sont distingués dans l'accomplissement de cette œuvre colossale, nous citerons Maurice Denis, George Desvallières, Henri Marret, Dupas, Lucien Weill, Mlle Çhaplin, Mme Pauline Peujgniez, Mlle Pauwert, Poueghon, etc.. » (L’Est républicain, 8 janvier 1934, p.5)

Je n’ai pas pu trouver de façon certaine si elle était l'auteur d'un élément particulier. Peut-être a-t-elle participé à la grande fresque de la chapelle axiale, réputée avoir été réalisée par « Maurice Denis et ses élèves ». Je pense toutefois avoir une petite piste qui reste à valider : dans les très nombreux dessins qu’Elisabeth a légués à la Galerie d'art moderne, figure un petit croquis dont on retrouve assez clairement la composition générale dans un décor de l’église. Il se pourrait donc qu’on lui ait confié cette petite partie du déambulatoire latéral !

En dépit des quelques expositions auxquelles elle participe, il est probable qu’Elisabeth est le plus souvent chez elle, notamment pour s’occuper d’un de ses neveux, Robert, qui vit dans la villa Il Treppiede et qu'Elisabeth portraiture plusieurs fois.

Et l'on peut même se demander si ce n'est pas Robert - et son pull bleu - qu'elle a représenté dans la chorale d'enfants de l'église du Saint Esprit.

A la Nationale de 1935, elle expose « trois sobres panneaux décoratifs sur les

motifs du Pain, de l'Eau, du Vin. » (L’Imagier, « La peinture à la

Société nationale », L’Œuvre, 14 mai 1935, p.7)

A la même époque, elle peint un nouveau Portrait de Famille, acquis par la ville de Paris. Je ne sais pas pourquoi le catalogue en ligne de Paris Collections intitule cette toile Scène de famille, alors que le « portrait de famille » est un titre récurrent dans l’œuvre d’Elisabeth. Je n’en tiens donc pas compte et préserve le titre qu’Elisabeth lui a donné, même si cette famille est moins nombreuse que celle d’autrefois. On y voit la mère d’Elisabeth accompagnant la lecture de son petit-fils Robert (comme autrefois celle de Nénette), la fidèle Ida Capecchi et Elisabeth peignant, devant la fenêtre ouverte sur le jardin de la villa Il Treppiede. Un modèle nu et penché figure aussi à droite, peut-être le thème de la toile en cours. Les agneaux sont probablement ceux d'un autre tableau, accroché au mur.

Toujours

selon Paris Collections, le tableau aurait été acquis par la ville de Paris à

l’Exposition internationale des arts et des techniques appliqués à la vie

moderne de 1937.

Je suis un peu dubitative car ce n’est visiblement pas ce qu’elle y a exposé. Selon les catalogues officiels de l’Exposition, elle a montré une fresque intitulée Portrait de l’artiste (Tome I, p.269) et réalisé deux panneaux, sur le thème des Rivières de France pour le Pavillon du Yachting (Tome II, p.114), édifié pour l’exposition en aval de la passerelle Debilly, au pied des quais de la rive droite. Mais passons.

Ces Rivières de France sont peut-être celles qu'Elisabeth envoie au Salon de 1938, une toile que Jacques Matey trouve « un peu heurtée avec des figures assez raides ». (« Le Salon », Le Crapouillot, 1er juin 1938, p.10)

Il semblerait qu’elle ait aussi présenté une autre œuvre intitulée Eté et Automne, très appréciée du public, selon L’Est républicain (4 juillet 1938, p.6).

J’en ai retrouvé la trace, accompagnée d’une autre… dans les collections du mobilier national ! Les cartons correspondants auraient fait l'objet d'une commande de l'Etat pour l'Ecole professionnelle de Metz mais les tapisseries se trouvent visiblement en réserves aujourd'hui.

La

même année, Elisabeth est élevée au grade de chevalier de la Légion d’Honneur.

Au Salon de l’année suivante, Elisabeth expose un Nu couché « de dessin ferme, de belle qualité de matière », selon Eugène Soubeyre (« Les Salons de 1939 », La Nouvelle Revue, 1er mai 1939, p.206)

C’est probablement celui qui a été acquis par l’Etat la même année, un corps très pâle, à peine plus rosé que le drap sur lequel il repose et dont l'abandon contraste avec la vigueur des fleurs installées au bord du lit ou … dans le rêve de la dormeuse.

A

l’Exposition de l’Art français – qui est le regroupement des salons - du Palais

de Chaillot, en mai 1940, Elisabeth présente des Vendanges que Raymond

Escholier trouve « opulentes à souhait » (« Salon de

1940 », Le Journal, 5 mai 1940, p.2)

« Pour sa part, Mlle Elisabeth Chaplin a peint dans cette substance mate qui n'est pas moins "murale" d'aspect que la fresque elle-même, et avec ce sens du décoratif qu'elle atteste dans son dessin et dans sa couleur, une composition sur le thème des Vendanges, l'une des plus harmonieuses qu'elle nous ait données, la part de l'imagination personnelle s'y trouvant, d'ailleurs, en très spirituelle convenance avec celle de l’observation sur le vrai. » (Edouard Sarradin, « le Salon de 1940 », Journal des débats politiques et littéraires, 5 mai 1940, p.4)

En fait, selon le catalogue, cette composition s’appelle Bacchus en Toscane !

En juin 1940, l'Italie entre en guerre. Elizabeth et sa mère sont arrêtées et confinées à Bolsena, où elles restent pendant près de six mois, avant d'être autorisées à rentrer chez elles. Pendant le reste de la guerre, Elisabeth peint quelques scènes intimes…

… et probablement aussi son jardin, dans une belle gamme chromatique grisée avec les colombes qu'on retrouve dans plusieurs scènes.

Les œuvres de l'époque qu'on voit sur les sites en ligne, sont des allégories assez désolées…

… et si son inspiration « vaguement botticellesque » paraît s’être tarie dans ses dernières œuvres à caractère religieux, elle n'a pas abandonné sa volonté de composition et de synthèse.

Elisabeth est alors célébrée par de nombreuses expositions personnelles à Florence,

dont une grande rétrospective au Palazzo Strozzi (1946), à l'Accademia delle

Arti del Disegno (1956), à l'Institut Français (1965) et à la Galleria

Michelucci (1972).

De cette période, il reste des scènes de la vie rurale, autour d'elle…

… et les autoportraits qui jalonnent sa carrière artistique.

Elisabeth Chaplin est morte le 28 janvier 1982 à Fiesole.

En France, seules deux toiles sont conservées dans des musées (musée des beaux-arts de Calais et musée de Gajac) qui ont bien voulu m’en communiquer les photographies, je les en remercie. Selon le centre national des arts plastiques, Elisabeth aurait également réalisé une fresque sur le thème des Fables de La Fontaine, pour l’école des filles de Saint Gratien, dans le Val d’Oise, mais je n’en ai pas trouvé trace. Quant à la chapelle de Notre-Dame-du-Salut, elle a été détruite en 1981 et on ne sait pas si les décors d'Elisabeth ont été conservés.

Peu d'occasions, donc, de découvrir les œuvres de cette peintre talentueuse et reconnue de son vivant.

*

Pour

respecter la « tradition », voici quelques images de ses natures

mortes.

*

N.B : Pour voir d’autres notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous pouvez cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page. Et si vous souhaitez laisser un commentaire, c’est aussi en bas de page !