Marie Marguerite Prud’homme est née le 21 juillet 1873 à Mirecourt (Vosges), fille de Marie Eugène Prud’homme, contrôleur des contributions directes et de Marie Louise Sophie Léonie Arnould.

Le

24 octobre 1892, elle épouse Louis Marcel Guépet, né le 13 avril 1864 à Crissay

(Saône et Loire), juge suppléant au tribunal civil de Lons-le-Saunier. Le

témoin du marié est le procureur de la République Eugène Martin, celui de

Marguerite est son oncle maternel, inspecteur des forêts. Voilà qui donne une

idée du contexte familial.

Quelques quinze années plus tard, elle fait la connaissance de la poétesse Lucie Delarue-Mardrus qui la décrira ainsi dans ses mémoires : « Marguerite Guépet, blonde, grande, illuminée par ses yeux bleus et ses belles dents. » (« Souvenirs littéraires », Revue des deux mondes, 1er mars 1938, p.401)

C’est la seule trace de sa jeunesse. On ne sait pas avec qui elle a étudié et la presse de l’époque n’évoque jamais les circonstances de sa formation.

C’est le lieu de naissance de son mari qu’elle choisit comme nom d’artiste au début de sa carrière qui commence au Salon d’Automne de 1919. Elle habite à Paris, rue Belloni (15e).

Dès cette première apparition, elle est repérée par Le Crapouillot, un mensuel créé pendant la Grande Guerre et qui se réoriente alors vers la critique artistique et littéraire, avec un ton toujours un peu humoristique : « Marguerite Crissay expose d’aimables tulipes qui s’harmonisent fort bien avec le fond de sa toile. » (Waldemar George, « Le Salon d’Automne », Le Crapouillot, 15 novembre 1919, p.9)

C’est

peut-être à cette occasion que l’Etat acquiert ce paysage parisien :

Il

est probable que, dès cette année-là, elle ait participé au Salon des

Indépendants car elle s’exprime à ce sujet en février 1920 :

« Il m’est particulièrement agréable aujourd’hui d’avoir à constater que les femmes n’ont jamais été aussi nombreuses au Salon des Indépendants. Leur nombre s’élève, m’a-t-on dit, à cent cinquante environ.

En effet, les femmes, qui ont déjà souvent tenu rang dans la littérature et le journalisme,

se sont distinguées plus rarement dans les arts. Désormais, il n’en est plus

ainsi et dans les Salons de peinture, comme dans les autres arènes, la femme tend

à prendre une place de plus en plus considérable.

C’est

là, je crois, la seule constatation à faire au point de vue changement, au

Salon des Indépendants, car je m'aperçois que, dans l'ensemble, nous en sommes

toujours à la page d’avant-guerre : beaucoup de redites. Toutes les tendances

sont représentées. En général, les intentions sont bonnes, mais beaucoup

d’artistes veulent faire de l’ordre avec des éléments eux-mêmes en désordre.

Il y a lieu de noter tout particulièrement les tableaux exposés par Mmes Marval, Chaudet, Val, Valadon, Laurens, Lewitzka, Mlles Maria Blanchard, Jachnine ; à la sculpture, les œuvres de Mme Chana Orloff sont remarquables ; à la section des arts appliqués, il convient de signaler les bijoux de Mme Cizaletti.» (Marguerite Crissay, « Les Femmes aux Indépendants », La Voix des femmes : politique, sociale, scientifique, artistique, 5 février 1920, p.1)

On

peut en déduire un engagement de type féministe, un œil assez sûr en ce qui

concerne le travail de ses consœurs et un certain esprit d’indépendance quant à

son propre travail, ce qui est confirmé par un autre article :

« L’objet le plus banal, le plus simple, lui sert de motif, et elle en tire, avec une souplesse qui parfois surprend, l’effet le meilleur. Du pain, des œufs, des fruits, des fleurs, toutes choses (que nous avons sans cesse sous les yeux et qu'ont banalisées tant de barbouilleurs), revêtent sons son pinceau un caractère de beauté. Point d'enjolivement, d'apprêts, de mise en page, beaucoup de naturel, de vérité, de sobriété et d'amour. Voilà l’art de Marguerite Crissay. » (Georges Turpin, « Les Arts », Revue littéraire, artistique, théâtrale et sportive, 1er février 1920, p.5)

On peut aussi se demander pourquoi c’est elle, jeune artiste encore presque inconnue, qu’on interroge. Or il se trouve qu’elle a écrit, en compagnie d’un complice, Roland Chavenon, peintre et critique d’art, un article publié en novembre 1918 par le Journal du Peuple, dans lequel ils affirment leur ardent désir de modernité.

«

On parle de reconstruire, dans les pays libérés, sur les anciens plans. Ne

commençons pas par une erreur. N'oublions pas que la vie moderne a de nouvelles

exigences économiques et hygiéniques, et qu'il faut des demeures claires et

bien distribuées. Si l'on possède des objets ou meubles intéressants des siècles

passés, qu'on en fasse une collection, mais qu'ils ne forment pas le cadre dans

lequel on vit, puisqu'ils ne sont plus en harmonie avec nos besoins. (…) Quand

on a goûté le charme d'un atelier simple, aux murs vides, aux larges espaces,

il est pénible d'entrer dans un appartement encombre et désordonné, qui nous

fait voir qu'il est plus facile d'entasser des meubles que de choisir leur

véritable place. Un meuble bien adapté à son milieu est beau. Un fauteuil

anglais est beau ; un divan est beau. Une automobile est belle, une locomotive

est belle. Nous savons bien que les personnes perverties par le goût du XVIIIe ne

seront pas de notre avis. Par leur amour de ce qui est maigre, gracieux, on

sent qu'elles ont peur de la beauté.

Le beau dans tous les domaines est comme une offense au vulgaire. Nous voulons vivre par des réalités, et non pour des apparences. Nous n'irons pas dans cet article, étudier jusque dans les détails la composition et l'aménagement d'un appartement. Mais nous noterons que le luxe peut, de même que chez les Anciens, se transférer de la forme d'un meuble à la forme d'une baignoire. (…) Ce que nous concevons actuellement comme moderne, ce n'est déjà plus, ainsi que beaucoup le croient, des rapprochements de couleurs violentes. La révolution faite par Poiret a été nécessaire à son heure et a ouvert une voie aux tâtonnements d'où sortiront les formes attendues. Le vide que nous préconisons impose les formes pures et les volumes. Aux techniciens de faire les recherches précises. » (publié en novembre 1918 par le Journal du Peuple, reproduit in Demain : efforts de pensée et de vie meilleures, 10 mai 1919, p.532)

Les deux peintres revendiquent leur choix de ne pas se conformer aux modèles qui leur sont proposés, sans pour autant les dénigrer. Chavenon a écrit, en 1918, une petite étude sur le cubisme : « La guerre n’a pas tué le Cubisme. Plus que jamais, les cafés de la Rotonde et du Globe retentissent des discussions sur la "Peinture Pure". Et les théoriciens n’ont pas cessé d’écrire. Un jeune peintre Roland Chavenon, qui n’est pas cubiste lui-même, mais sympathise à tout ce qui est nouveau vient de mettre au point la question dans une petite plaquette : Une expression de l’art moderne, le cubisme. On y entre sceptique. On en sort convaincu. » (Le Looping : organe galvanoplastique de l'aviation et de la division du tir, 10 août 1918, p.3)

Puis,

en 1920, Chavenon a réuni des articles, des notes sous le titre Opinions de

peintre.

« M. Roland Chavenon s'acquitte bien, de sa tâche. Un souci constant d'impartialité le guide. Cela vaut-il la peine d'être constaté ? Malheureusement oui ! Il y a encore, pour certains, des "artistes de droite" et des "artistes de gauche", des "conservateurs" et des "révolutionnaires" ! On ne se demande pas si l'homme à la palette audacieuse s'agenouille à la messe chaque matin et si le disciple de Poussin est un enthousiaste de Trotsky [sic]. On incorpore dans l'armée rouge ou blanche de la peinture. Et ces sottises trouvent crédit, ! M. Roland Chavenon les dénonce fort justement. Il convient aussi de retenir son adresse à relever et à combattre d'autres préjugés non moins tenaces - non moins regrettables. Opinions de peintre est orné de reproductions choisies avec goût sinon toujours parfaitement venues. Le cliché ne prétend d'ailleurs qu'à renseigner dans un tel ouvrage. Et la vulgarisation que souhaite ce livre a des nécessités incompatibles avec celles des coûteux procédés. » (La Lanterne, 29 mars 1920, p.3)

Voila

qui éclaire la prise de position de Marguerite sur le Salon des Indépendants !

Elle

y participe, cependant, en 1920 et y expose six toiles, dont deux bouquets de

roses …

Huile sur panneau, 45,9 x 38 cm

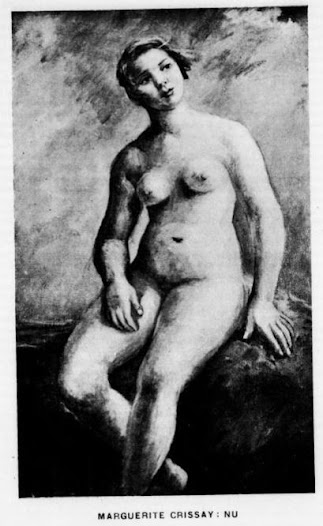

… et, déjà, un Nu. (Cliquer

pour agrandir)

« Marguerite Crissay, volontaire et délicate à la fois – elle joue "Femme sensible" sur l’air de "Tambour-Major"- expose un grand nu et des fleurs. » (Jean-Gabriel Lemoine, « Le Salon des Indépendants », Le Crapouillot, 1er février 1920, p.8)

Marguerite participe au Salon d’Automne alors que s’ouvre sa première exposition à la galerie Bernheim Jeune, en duo avec Roland Chavenon.

« Ce

sont des notations d'absolue sincérité, avec de saines audaces de synthèse et,

par ailleurs, un sentiment vif de l'éternel décor de la nature, que les peintures

de Mme Marguerite Crissay et de M. Roland Chavenon. Ils exposent à la

galerie Marcel Bernheim le choix heureux de leurs travaux de cet été, avec

quelques aquarelles et encres de Chine. Les fleurs et natures mortes de Mme

Crissay sont peut-être préférables à ses paysages. (La Chronique des arts et

de la curiosité, 31 octobre 1920, p.145)

C’est lors de cette première exposition que l’Etat acquiert une deuxième œuvre de Marguerite.

Le Crapouillot

est définitivement conquis et soutiendra Marguerite tout au long de sa

carrière.

« Madame Marguerite Crissay a peint des bouquets de fleurs et des natures mortes qui témoignent de son aptitude à tirer le parti le plus judicieux des objets que baigne une égale et douce atmosphère. Ses tulipes, dont les pétales sont interprétés avec une science rare des valeurs, prouvent un effort vers la possession de la forme et une maîtrise totale de la lumière, cette ennemie redoutable des peintres encore insuffisamment libérés de l’emprise du post-impressionnisme. » (V.G. « Les petites expositions », Le Crapouillot, 16 novembre 1920, p.15)

En octobre, elle participe au Salon d’Automne avec un nu qualifié de « belle arabesque » et contribue à l’illustration de la revue Images de Paris, du poète Elie Richard.

Puis, en février suivant, on la retrouve au Salon des Indépendants avec « Des nus et principalement une nature morte » (Francis Carco, « La leçon des Indépendants », La Revue de Paris, 1er mars 1921, p.657), laquelle est publiée, à nouveau, par Le Crapouillot (mais hélas, on n’y voit goutte !)

L’année

1922 s’annonce prometteuse, les articles se multiplient.

Son portrait de Roland Chavenon, qu'elle montre aux Indépendants du mois de janvier, est publié à l’occasion d’une seconde exposition chez Bernheim jeune…

… mais, si Chavenon est encore là, il s’agit cette fois de deux expositions personnelles : près de quarante toiles de Marguerite sont exposées, et Louis Vauxcelles, qui rédige la préface, souligne son intérêt pour l’une d’entre elles, reproduite dans le catalogue.

« Je

sais d’elle un tableau, le Violoncelliste, qu’elle me montra il y a

plusieurs mois, et que j’aimais. Mécontente de soi, Crissay le recommença de

bout en bout, et le second Violoncelliste, plus d’aplomb parce ce que

mieux résumé, est une superbe réussite. » (Louis Vauxcelles, préface du

catalogue de l’exposition Crissay, Bernheim jeune, avril -mai 1922)

« Crissay

est une nature énergique, volontaire, tenace. Elle travaille avec un

opiniâtreté passionnée. Nulle, plus qu’elle, ne contredit l’opinion qu’on se

fait volontiers de la femme artiste, toute d’assimilation, d’adresse, de

reflet. Madeleine Crissay n’imite personne et ne réussit pas "l’ouvrage de

dame". C’est un peintre, dans l’acception plénière du mot. On ne dit pas "Madame Crissay" mais Crissay tout court.

Les

guides usuels de la jeune école : Matisse, Picasso, Derain, Segonzac, par

exemple, que tant d’adolescents démarquent avec une impudeur cynique ou une

ingénuité désarmante, sont sans action sur son art ; elle a regardé leurs

ouvrages, a réfléchi, puis, rentrée chez elle, se remet à la tâche comme si

elle n’avait rien vu. Elle est donc parfaitement personnelle. » (Louis

Vauxcelles, ibid.)

« Marguerite

Crissay, ou Crissay "tout court", comme le dit dans une sympathique préface

Louis Vauxcelles (…), s’est affirmée, dès ses premières productions, vraiment

douée pour la peinture. (…) Au reste, forme et couleur, en une peinture digne

de ce nom, se fondent absolument dans l’unité de l’exécution. Nous le

constatons lorsque nous considérons ces Baigneuses de Marguerite

Crissay, aux nus plastiques, sculptés vraiment avec le pinceau, accordant entre

elles leurs lignes amples, essentielles et les accordant aussi avec le décor

naturel. (…) Ce qui frappe dans l'art de Crissay, c'est cette sensibilité

vive, cette acuité d'émotion s'exprimant en un métier aussi solide et

volontaire. (…) ces œuvres classent leur auteur parmi les peintres les plus

significatifs de notre époque. » (Paul Sentenac, « Les Arts », Paris

Journal, 23 avril 1922, p.2-3)

Au

Salon d’Automne, même écho dans la presse :

« La peinture de Marguerite Crissay exprime un tempérament énergique, volontaire et cependant très sensible. Beaucoup de décision dans le dessin général de ses œuvres, un parti-pris évident d’équilibrer les volumes et de créer une souple architecture de lignes, voilà ce qui apparaît de prime abord dans les Baigneuses au bord de la mer, dans la Nature morte du violon, au croisement de lignes caractéristique, dans le Port de Paimpol aux rythmes souples habilement contrastés, et surtout dans le Coin de quai où le dessin linéaire de l’étrave du bateau, avec son bout-dehors, ses drailles, ses étais et l’ancre suspendue, joue rythmiquement avec les lignes droites et les angles des maisons et du quai de pierre. Ici nul être vivant, ni homme, ni bête, ni végétal, et ce tableau pourrait aussi s’appeler : " L’Eloge de la Géométrie ”. Mais Marguerite Crissay n’est pas que géomètre, et sitôt la construction de son tableau établie, une riche sensibilité s’y exprime par la couleur ardente et joyeuse, par une fête des tons les plus délicats. Enfin, se manifeste sans effort le divin don de vie et de lyrisme pictural qui nous fait aimer pour toujours les objets que l’artiste représente. » (Paul Dermée, « Marguerite Crissay », La Nervie : revue franco-belge d'art et de littérature, 1er janvier 1922, p.229)

« Voici,

à la Galerie Bernheim Jeune, une exposition très importante, Marguerite

Crissay, volontaire et hardie, est une rude artiste de qui beaucoup d’hommes

pourraient envier les mâles qualités. Elle aime le travail ; elle aime son

métier : c’est pourquoi nous voyons qu’elle peint joyeusement. Il est une

autre chose à laquelle Marguerite Crissay n’est pas moins attachée : sa liberté.

Certes, elle n’ignore point que la théorie contient une part de vérité ;

mais elle pense qu’il suffit de se tenir au courant des différents systèmes, -

parce qu’il faut connaître la vie et la forme spirituelle qu’elle revêt autour de

nous, - et qu’ainsi renseigné, on ne doit faire que ce qu’on veut : et ce

que veut Marguerite Crissay, c’est le bien peindre, la belle couleur, le beau

volume.

Son exposition est des plus diverses. Mais elle contient surtout des natures mortes qui peuvent être comparées aux meilleures œuvres de ce genre. Et son Violon à l’étoffe bleue est vraiment un morceau de premier ordre. » (André Gybar, « Les expositions », Le Journal du peuple : politique, littéraire, artistique et social, 2 mai 1922, p.2)

Chaque année, Marguerite expose aux Indépendants (février-mars) et au Salon d’Automne (novembre-décembre) - dont elle devient sociétaire en 1923 -, des nus, des portraits, des natures mortes dont je n'ai pas trouvé la trace. Elle participe aussi à des expositions de groupe, comme à la galerie La Licorne en avril 1923 avec notamment Bonnard, Maillol et Maurice Denis (Les Potins de Paris, 19 avril 1923, p.15) Les articles de presse sont positifs.

En

1924, nouvelle exposition personnelle à galerie Joseph Billiet, d’une quarantaine

de toiles et d’une série importante de lavis, d'aquarelles et de dessins dont

deux sont publiés dans le catalogue.

La presse évoque

« sa volonté de clarté », son

« talent très mâle » qui s'exprime notamment dans ses natures mortes

de fleurs « traitées avec une technique singulièrement accentuée »

mais ce sont le plus souvent ses nus qui sont reproduits :

« A

dire vrai, les peintres du Salon d'Automne ne sont jamais bien heureux dans la

représentation de la femme, et l'année dernière, encore, quelqu'un prononça à

ce sujet le mot de "maritornes". Mais le reproche ne s'applique [… pas] à Marguerite

Crissay. » (Léon Plée, « Le Salon d’Automne », Les

Annales politiques et littéraires, 9 novembre 1924, p.501)

« L’art

de Marguerite Crissay est tout d’équilibre, de mesure et d’harmonie

il est d’une émotion qui, dans sa plénitude, donne au spectateur la jouissance

calme, profonde et sereine. Les nus, peints par Crissay, rejoignent la meilleure des traditions ils sont d’une noble écriture, leurs plans sont

nets et bien établis, leurs lignes sont souples et pures, leur couleur est d’une

juste transposition dans le ton et la valeur. Les sculptures de Crissay,

comme la sculpture antique, atteignent la vérité et la vie par un léger et nécessaire

déplacement des lignes elles sont de volume bien en place et de profils

ressentis. Les statuettes et les peintures de Crissay ont une indéniable

parenté. » (« Exposition Crissay, galerie Billiet », La Revue

des beaux-arts, 1er février 1925, p.7)

Ses portraits aussi lui attirent quelques commentaires louangeurs : « Un portrait de Marguerite Crissay, féminin et primesautier. » (Du Marboré, « Le Salon des Tuileries », Septimanie, 25 juin 1925, p.20)

La

galerie Billiet l’expose à nouveau en 1925 et 1926, introduisant quelques-unes

de ses sculptures.

« On connaissait., il y a dix ans, Marguerite Crissay pour ses fleurs. On ne voulait d’elle que cela. Le succès est ainsi fait qu’il commande souvent, l’œuvre d’un artiste. Mme Crissay n’a pas voulu se soumettre. Elle a fait du paysage, des nus, de la peinture-peinture. (…) Les paysages d’Italie, de Provence, les aquarelles de Rome, de la campagne française que nous connaissions étaient moins originaux, On y discernait pourtant la part de poésie où Mme Crissay se joue. Cette femme peintre aime la nature, non point celle de Pompadour, mais une nature parfois grasse. Les natures mortes que M. Billiet expose et les statuettes où Mme Crissay exerce son goût pour la sculpture confirmeront pour le public cette opinion. Voici une femme peintre qui réagit contre la mièvrerie et le bonbon : c’est à remarquer – et à suivre. » (Bakst et Van Dongen, « les Arts », Paris Midi, 5 février 1926, p.2)

Aux

Indépendants de 1926, c’est une toile qu’elle intitule Petit nu qui fait

mouche. Il devient dans la presse le Nu au divan bleu.

« Les modèles de Marguerite Crissay sont sans doute les sœurs cadettes de celles qui posaient pour Greuze et Fragonard. » (Du Marboré, L’Information universitaire, 27 mars 1926, p.2)

Cette année-là, elle a participé aussi à une exposition de femmes peintres : « Les femmes règnent en cette époque de fêtes familiales, même dans les galeries ; chez Barbazanges, dans un groupe non dénué d'intérêt, on retiendra, entre autres, les noms d'Hermine David, de Marguerite Crissay, de [Marguerite] Ghy-Lemm, d'Irène Lagut, de Marie Alix, de l'originale Valentine Prax et même de Marie Laurencin, bien que cette dernière se répète un peu trop. » (Le Petit Parisien, 5 janvier 1926, p.5)

Je

place ici un nu trouvé dans le fonds Marc Vaux, qui me paraît correspondre à

son style de l’époque.

En mai, c’est à nouveau le Salon des Tuileries et Marguerite y expose notamment ce nu.

En novembre, elle est au Salon d’Automne avec ce double nu que j’ai trouvé sur le marché de

l’art titré Baigneuses blondes mais que le Crapouillot intitule Baigneuses aux cheveux longs.

A

propos de titre, l’année 1927 nous livre une petite observation intéressante sur

l’imagination des journalistes de l’époque. Le catalogue du Salon des Indépendants

est parfaitement clair : Marguerite a intitulé son envoi Jeune fille

dans un bois jouant avec des tourterelles. Ladite Jeune fille est

publiée, on sait donc qu’il s’agit du tableau ci-dessous :

Le site de vente où je l’ai trouvé l’a intitulé Nu aux oiseaux. Et, pour ce qui est de la presse de l’époque : « Une vision sûre, un souci de la construction trop poussé peut-être, et du lyrisme encore dans le bel envoi de Marguerite Crissay, sa Jeune fille aux tourterelles. » (La Presse, 24 janvier 1927, p.2) ;

Le Crapouillot l’intitule Nu aux Colombes, avec ce commentaire « Une gentille dame nue, potelée et comestible » ;

quant à La Française, qui avait mal relu ses notes… « de Marguerite Crissay, un nu de femme assise, les pieds baignant dans une petite mare, se détachant sur un fond de verdure atténuée, est une de ses plus lumineuses études de chair féminine. Elle est malheureusement accompagnée de pigeons qui banalisent la composition sans ajouter de la grâce. » (Mathilde Dons, « Le Salon des Indépendants », La Française : journal de progrès féminin, 5 février 1927, p.4)

Bref, chacun raconte un peu ce qu’il veut… Cette jeune fille eut d’ailleurs quelques déclinaisons, comme celle-ci, un peu moderniste.

En

janvier, Marguerite exposait chez Bernheim Jeune, en compagnie d’Ortiz de

Zarate (expo signalée par L’Art vivant du 1er janvier 1927,

p.224).

Lors de cette exposition, l’Etat a acquis une nouvelle toile de Marguerite, Roses au vase de grès, qui se trouve aujourd’hui à l’ambassade de France à Riga, je n’ai donc pas tenté de le retrouver (par expérience, je sais que les ambassades et les préfectures ne répondent pas à ce type de sollicitation, ce qu’on peut comprendre).

Voici

donc un autre bouquet… de tulipes !

Au

printemps, Marguerite est aux Tuileries : « La femme allongée

de Marguerite Crissay symbolise un sommeil d’une grande délicatesse, la

pose est d’une nonchalance charmante et le coloris rosé en caresse la forme

avec légèreté. » (Jacques Faneuse, « Le Salon des Tuileries », La

Volonté nationale, 25 juin 1927, p.3)

Enfin, à l’occasion du Salon d’Automne, Le Crapouillot publie un autre de ses nus, intitulé Après le bain, mais la photo est illisible.

Aux

Indépendants de 1928, Marguerite expose une Femme au poisson et Une

vitrine de statuettes. « Une Vénus adolescente et tenant un

poisson, grande et intéressante figure de Mme Marguerite Crissay » selon René

Jean (« Au salon des Indépendants », Comœdia, 20 janvier 1928,

p.2)

En février, les œuvres récentes de Marguerite sont exposées à la galerie Carmine, ce qui lui vaut un long article d’un magazine dont le nom évoque une Vénus sortant des eaux :

« Ses petites bonnes femmes, à la fois graciles et fermes, mignonnes Sapho déjà becquetées par les colombes, sont nées à l’ombre des Propylées. Elles, ont gravi, riant entre elles, se jouant les unes des autres, les pentes fleuries de jacinthes des monts chers à Vénus. Ainsi, quelques pauvres modèles parisiens revêtent des tons d’aurore sur l’amphore de leurs hanches… Mais la merveille des merveilles… grecques, c’est la Provence de Crissay. Parmi les roches brûlées par le soleil et caressées du vent, au doux chant des fontaines qui s’en vont tendres et murmurantes entre leurs rives de gazon, une adoration pure, l'amour de Pétrarque pour sa Dame, rêve et demeure suspendue. Peut-être nous apparaîtra la belle Laure de Noves, dont quelques rares et d’autant plus précieux portraits nous restituent les menus traits, les "yeux éblouissants, le cou rond, modelé, éclatant de blancheur." (…) Pour la plupart des peintres, la Provence n’est qu’une orgie de couleurs en laquelle ils vautrent leurs pinceaux. Cela n’est point sans charme ; cette face charnelle a de quoi séduire. Mais pour Crissay, la Provence est d’argent. Ses lignes un peu sèches, ses ocres brûlées tant le mistral les baise, elle les enveloppe d’un tissu arachnéen qui est le tremblement même des atomes surchauffés. Des cigales crissent dans les Alpilles, comme elles l’accompliraient au penchant de l’Hymette. Crissent ? Crissay ? Divin sens des mots : j’y vois l’indication d’une pythonisse venue de Delphes. » (Jacques Faneuse, « Marguerite Crissay et le génie grec », Anadyomenê, 1er février 1928, p.198)

Pour

honorer les cigales, je place ici un joli Chemin qui m’en a

immédiatement rappelé un autre, conservé au musée Matisse. Celui de Marguerite, bien qu'un peu moins savant, soutient bravement la comparaison !

En avril, elle participe à l’exposition « Partisans » dans une galerie du bd Haussmann, « Des quelques nus exposés, je ne signalerai que la femme brune, à la fleur rouge dans les cheveux, par Marguerite Crissay, fort bon morceau par la plénitude et la coloration des chairs. » (Paul Sentenac, « Des groupes de peintres », La Renaissance, 28 avril 1928, p.6)

Puis,

au Salon d’Automne, une Rêverie qu’on retrouve illico dans Le

Crapouillot !

Au

cours de l’année 1929, Marguerite est sur tous les fronts : aux

Indépendants (janvier), au premier « Salon de l’art français indépendant »

en mars, où elle expose un Paysage à la chèvre noire que L'Art et les

artistes juge « tout à fait agréable et fin » (1er

mars 1929, p.209) Elle y montre aussi un nu, baptisé aujourd’hui d’un titre,

certes charmant…

…

mais immédiatement démenti par Le Crapouillot !

Puis c’est à nouveau le Salon des Tuileries : « Une magnifique baigneuse de Marguerite Crissay regarde la grande bleue dans laquelle elle va entrer sans s'embarrasser d'un costume de bain, elle a raison, il y en a maintenant qui sont trop laids. » (Nehac, « Le Salon des Tuileries », L’Est républicain, 21 juin 1929, p.5)

Voici un Nu marin, à titre de simple illustration !

Et au Salon d’Automne, elle montre Orage au Verdon et une Vénus triste, complimentée par de nombreux quotidiens et publié par …

Dès

janvier 1930, elle participe à la galerie Gilbert, à l’exposition de groupe

« La Quinzaine de l’Innocence » : « De Marguerite Crissay,

un excellent portrait de jeune femme intelligemment expressif et d’une attachante

féminité. » (Ève : le premier quotidien illustré de la femme, 5

janvier 1930, p.11)

Les portraits de jeunes femmes sont visiblement nombreux dans sa production. Le portrait, c’est le pain quotidien des peintres.

Puis, c’est à nouveau le Salon de l’art français indépendant, dont les participants, tous professionnels, sont hostiles à l’accrochage par ordre alphabétique et préfèrent le libre regroupement par tendances. Ils souhaitent également resserrer la sélection sur les peintres professionnels. Selon L’Œuvre, elle y montre une Petite danseuse en tutu rose (6 mai 1930, p.4), tandis que Le Crapouillot soutient qu’elle s’appelle Tosca.

Dans

le même temps, elle participe à la première exposition organisée par la peintre

Marie-Anne Camax-Zoegger (voir sa notice), au titre du Syndicat des femmes

peintres et sculpteurs. Probablement à cette occasion, elle fait l’objet d’un

long article très positif :

« Parmi

les artistes-femmes qui, à l’instar de leurs émules hommes, ont apporté un

nouveau souci de la matière picturale avec un soin de construction qui leur a

permis de modeler les formes d’une manière neuve, originale, Marguerite Crissay

m’apparaît comme une des artistes les mieux douées et les plus significatives

d’aujourd’hui. (…) A cet égard, les nus de Crissay m’apparaissent parmi les meilleurs de la

production féminine contemporaine. Là, comme l’écrivit autrefois Vauxcelles,

son dessin ferme, sa construction saine qui veut s’écarter du flou et de

l’indéterminé si chers à plusieurs de nos fauvistes et parmi les plus notoires,

font merveille, et si nous ajoutons qu’à présent, elle sait envelopper celle

rigueur des volumes d’une poésie chromatique des plus captivante, il ne faudra

point s’étonner que nous prisions si fort les nus de Crissay à la note intense

et dont l’originalité est justement faite d’un équilibre entre le beau artistique

et le beau naturel. (…) Marguerite Crissay est de celles qui honorent

l’art pictural de notre temps, et en particulier cette peinture féminine

laquelle nous apparaît aujourd’hui comme "un vivant fleuron de l'art

contemporain et de notre école française" ». (A.

Schneeberger, « Peintres d’aujourd’hui : Marguerite Crissay », Renaissance

d'Occident, 1er juillet 1930, p.123 à 125)

Et

au Salon d’Automne, Marguerite expose quatre huiles, Mélancolie, Nu

couché, et deux « Têtes », de jeune garçon et de jeune fille. Je

passe le Nu du Crapouillot, dont on ne voit pas grand-chose pour

montrer ces deux adolescents dont la facture et la coiffure sont assez illustratives

des années 30.

De l’année 1931, je n’ai trouvé que deux mentions sur elle dans la presse. La première à l’occasion de la première exposition des Femmes artistes modernes (FAM) : « Les qualités de Mme Marguerite Crissay se sont affirmées dans un nu aux cheveux dénoués très plastique, d'une vénusté jeune. » (La Renaissance, 1er mars 1931, p.115)

Et,

pour le Salon d’automne, devinez qui ?

« On chercherait en vain au Salon d’Automne un peu de folie. Et quand j’écris folie, j’exagère. Lisez simplement élan, audace, invention. » Marguerite est néanmoins citée dans les « très honnêtes collaborateurs du Salon d’Automne » ! (Louis Léon-Martin, « Le Salon d’Automne », Le Crapouillot, 1er décembre 1931, p.49)

Et, pour le Salon d’Automne de l’année suivante, Le Crapouillot publie :

En

1933, a lieu le second « salon des échanges », au Parc des

Expositions de la Porte de Versailles. Son principe est qu’une œuvre d’art peut

« s’échanger » contre autre chose. Mobilier et décoration de janvier

1933 y a vu une œuvre de Marguerite mais ne dit pas laquelle.

Autre nouveauté : « Voici les Indépendants installés au Grand-Palais, débarrassés par la crise des médiocres qui avaient forcé la porte, accueillant toute une cohorte de jeunes artistes qui comptent parmi les meilleurs de ce temps, qui représentent un art vivant, enthousiaste, nourri de ferveur et de probité. Depuis deux ans, les Indépendants élisent vingt d’entre eux à qui l’on accorde le droit d’exposer un groupe de toiles important. (…) Mais pourquoi, parmi ces peintres, ne trouve-t-on pas un nom de femme, dans une assemblée où les talents féminins abondent, où l’on rencontre des artistes de la valeur d’Adrienne Jouclard, d’Andrée Joubert, de Marguerite Crissay, Henriette Pillon, Andrée Chameron, Suzanne Ody, Georgette Nivert, Maggy Monier, Louise Lavrut, Claire Valière, Germaine Vasticar, Suzanne Fegdal, Marie-Anne Camax-Zœgger, pour n’en citer qu'une douzaine. » (Gaston Derys, « Chronique parisienne », La Femme chic, 1er mars 1933, p.32) Bonne question !

Ensuite,

Marguerite participe au Salon des FAM avec « une jeune femme blonde et

fort gracieuse » (Raymond Escholier, « L’exposition des femmes

artistes modernes », Le Journal, 11 mai 1933, p.4b)

Puis, au Salon d’Automne, « Très large, le Rhône à Tarascon a été traité, sous le crépuscule, par la talentueuse Mme Marguerite Crissay. » (Le Républicain du Gard, 17 novembre 1933, p.4).

Faute de Rhône…

Quant à notre Crapouillot,

il n’a eu d’yeux que pour la Méditerranée…

On en vient quand même à se demander, un peu perfidement, si Marguerite n’aurait pas eu un allié dans la place !

Aux Indépendants suivants, Marguerite expose un Nu au divan jaune daté de 1929 dans le catalogue et une nouvelle Simone, datant de l’année précédente.

Le

Crapouillot nous montre une Jeune fille….

… jeune modèle qu’on retrouve dans l’œuvre que Marguerite présente au Salon d’Automne

suivant, Léda, largement commenté et reproduit dans la presse.

« Marguerite

Crissay dresse une Léda d'un blond roux près du cygne amoureux. »

(Louis Paillard, « Un Salon d'Automne de crise », Le Petit

Journal, 31 octobre 1934, p.4) ; « Le nu de Marguerite

Crissay s'affirme classique et décoratif » (Paris Municipal, 9

décembre 1934, p.2)

A partir de 1935, Marguerite n’apparaît plus qu’au Salon d’Automne. C’est l’année où elle y montre une Petite idole – ce qui explique peut-être le titre relevé plus haut qui concernerait une autre peinture – deux Baigneuses et Printemps à Florence mais la presse n’en parle pas.

Lors

de celui de l’année suivante, elle expose un seul tableau, Flore, dont

le titre m’évoque un autre des tableaux trouvé dans le fonds Marc Vaux et dont

le modèle pourrait être la même jeune fille qu’en 1934.

En 1937, elle expose un Nu de dos et le Théâtre de Taormine, ce qui indique que non seulement Marguerite a voyagé en Sicile mais aussi qu’elle connaît ses classiques, voire qu’elle a lu Pierre-Henri de Valenciennes !

En

1938, elle est interrogée par l’hebdomadaire Nouveauté sur « L’évolution

féminine jusqu’au siècle prochain », comme une douzaine de personnalités

de tous horizons, André Maurois (académicien), la princesse Bibesco

(romancière), Mme Merle de Beaufort (profession : « femme du

monde » !), Capoulade (restaurateur), Octave Charpentier (éditeur) ou

Yvonne Netter (avocate).

Voici

l’interview de « Marguerite Crissay, Artiste-peintre » :

« Assise

paisiblement sur un divan, et plongée dans des livres qui, tous, parlaient de

la nature, des horizons, des forêts et des sources, Marguerite Crissay répond

aussitôt :

- Ne me parlez pas de la vie actuelle, du machinisme, des usines ! Tout cela est affreux… L'exagération du progrès fait le malheur de l'humanité ! Le but du travail a été faussé. L'on ne pense plus qu'à faire fortune. Quelle erreur ! Il faut un retour à la terre, à la nature. Il faut recommencer à travailler paisiblement de ses mains, avec amour et avec foi. La femme a subi une métamorphose contraire à sa destinée. Je crois qu'elle reviendra au vrai naturisme. L'homme aussi d'ailleurs. J'espère que la femme de l'an 2000, reconquise par la nature et ses immuables lois, retrouvera son empire spirituel, fait de sacrifices et de grandes joies. Elle sera le poète en action, la fée du foyer, transfigurant tout et allégeant les plus lourds devoirs. Elle deviendra l'inspiratrice après avoir été un peu l'esclave de la vie actuelle. » (25 septembre 1938, p.6 et 7)

Après quoi, Marguerite expose au Salon d’Automne Délassement et Environs de Syracuse (les ruines de l’Amphithéâtre). Le premier est un nu : « Nous ne saurions trop louer Mme Marguerite Crissay, pour sa belle blonde assise, Délassement, offrant sa chaste nudité. » (« Salon d’Automne », Le Journal du Midi, 24 décembre 1938, p.2) Je l'illustre avec ce nu qui n'a peut-être aucun rapport avec le tableau alors exposé.

Avec la guerre, les salons habituels s’interrompent et Marguerite n’est pas présente à l’unique « regroupement des salons » de 1940. Le Radical de Marseille nous en donne probablement la raison : « Voici quelques adresses d'artistes communiquées par Beaux-Arts dans son dernier numéro : Roland Chavenon et Marguerite Crissay sont à Saint-Cyr-sur-Mer. » (17 septembre 1940, p.2) Ils sont donc restés amis toute leur vie.

Marguerite

reviendra aux Indépendants de mars-avril 1945, avec une ultime Baigneuse

debout devant la mer. Ce sera sa dernière exposition de son vivant.

Marguerite

Crissay est morte à Paris le 21 juin

1945.

Signe de sa popularité de l’époque, plusieurs journaux évoquent son décès en des termes chaleureux :

« Il

y a quelques jours mourait Marguerite Crissay qui, entre les deux guerres, peut

être considérée comme une des artistes les plus intéressante parmi les femmes

peintres. Sa première exposition eut lieu en 1917 à la galerie Bernheim jeune,

et tout de suite elle s’imposa par des qualités de sensibilité et d’autorité qu’elle

sut conserver à travers ses différentes évolutions. Depuis 1922 [sic :

1923], elle était sociétaire au salon d’Automne, mais prise entre les voyages et

diverses manifestations artistiques, elle n’exposait pas régulièrement. Cependant,

chacune de ses manifestations la montrait plus maîtresse de son métier et de

son goût. Des fleurs, des natures mortes, des portraits, lui permirent

d’exprimer les différents aspects de sensibilité, mais c’est surtout dans ses

nus qu'elle réussit à mettre le plus de personnalité. Dans cet art difficile,

elle montra autant de sérieux qu'une subtile compréhension du thème complexe entre

tous qu’est un corps humain, sachant simplifier sans jamais aller jusqu’à

l’appauvrissement des stylisations. C’est une belle artiste qui disparaît,

emportant avec elle le regret non seulement de ceux qui la connurent mais aussi

de ceux qui ne savaient rien d’autre d’elle que cette

« L’art vient de perdre une de ses servantes les plus passionnées. Marguerite Crissay n’est plus et c’est une femme-fleur qui disparaît. Lucie Delarue-Mardrus avait écrit d’elle : "son talent est un peu miraculeux". C’est vrai, Marguerite Crissay a eu le bonheur de pouvoir vivre dans un songe. La vie brutale, autour d’elle, s’abolissait. Ses yeux magnétiques transformaient tout. Ses mains légères créaient autour d’elle une paradis de formes et de couleurs, semant les gerbes, les parterres, les ciels irisés, les corps roses, les clairs visages dont une sorte de mystère flottant fardait les traits. Crissay exprimait ses idées, ses élans, par la grâce d’un pinceau magique. » (« Mort d’une artiste », Gavroche, 2 août 1945, p.4)

« Marguerite

Crissay, qui est morte il y a trois mois, laisse une œuvre ferme et durable. Eliminant

les mièvreries et regardant du clinquant de bazar, elle va droit à l’essentiel,

mais la synthèse qu’elle réalise est à base de sensibilité et ne tombe jamais

dans l’abstraction stérile. C’est précisément parce qu’elle ne cherche pas à

plaire qu’elle émeut, c’est parce qu’elle est fidèle à l’objet qu’elle l’interprète. Elle

tire d’un paysage toute sa substance en le ramenant à un jeu sobre de valeurs

et de nuances, en même temps qu’elle fait chanter la couleur à travers la gamme

des demi-teintes. Mais, c’est dans le nu qu’elle donne le meilleur d’elle-même

: la chair vibre, à la fois douce et robuste, soutenue par l’équilibre d’une charpente bien distribuée et

la lumière exalte sur une jeune poitrine le poème d’une sensualité saine,

paisible et pure. L’art de Marguerite Crissay participe de

l’instinct, mais l’ennoblit, nourri par une ferveur profonde. » (G.J.,

« Marguerite Crissay », Le Courrier de l'étudiant, 1er

novembre 1945, p.4)

Au salon d’Automne de 1946, une rétrospective de son œuvre est présentée, vingt toiles et une jolie préface de catalogue que Vauxcelles aurait peut-être aimé écrire … mais il est mort deux ans auparavant.

« Dès

son premier envoi au Salon d’Automne en 1919, Marguerite Crissay se distingue

par un tempérament singulièrement viril. Mais son âme aussi délicate que

volontaire est toujours prête à tempérer ce qui semblerait rigueur formelle.

Tournée vers la grâce et le charme du monde par instinct et par un goût racé -

ne descend-elle pas de Bernardin de Saint-Pierre - elle aime la création avec

ferveur, et, en elle, ce qui est humainement beau.

Coloriste

avisée, Crissay n’abuse pas des ombres et des contrastes. S’il est vrai qu’au

contact de l’atmosphère limpide et claire de Provence et d’Italie elle

simplifie les plans, l’écriture des volumes pour s’en tenir à l’essentiel

expressif, sa touche y gagne richesse et légèreté, sa vision, spontanéité et

vie. Aussi elle ne s’est pas satisfaite de nous livrer son état d’âme dans la

quiétude des ruines, des champs et des cités, à travers les frais assemblages

de fleurs ou de fruits ; elle a insufflé la vie, communiqué la présence. Ne

cherchons donc dans ses portraits que les traits majeurs de la physionomie, la

vie intérieure qu’elle a saisie dans un instant de secrète communion. C’est

bien ce rayonnement intérieur qui émeut et ravit dans ses nus féminins. De la

gorge, du visage, jaillit la vie que le corps a réprimée, encore qu’un doux

modelé ajoute de la densité à la forme en s’appuyant sur des contours légers

d’un graphisme si pur qu’ils paraissent énergiques. Les couleurs chaudes et

solides sont au service d’une facture à la fois preste et appliquée qui donne

fraîcheur et vie au ton, et, à la forme, plénitude et grandeur. C’est une

vision de corps radieux, statiques, dont le type est élégant et robuste,

gracieux et chaste. Elle l’a repris dans sa statuaire de bronze et de terre

cuite : là les volumes traduisent la vie d’une façon consommée.

Dans

le tableau, peu d’adjuvant de nature est nécessaire pour situer ces Vénus vraies : ici une atmosphère

enveloppante fait fuir l'horizon ; ou bien un roc savamment placé suggère le

volume. L'étendue se suffit de quelques reflets de mer finement posés et de

quelques échappées de rose et d’azur pour les ciels. Si d’aventure, ces figures

séduisent, rejoignent le joli, le battement de leur corps s’identifie toujours

avec celui du monde.

Rarement

la vie triomphe de la matière comme dans cette œuvre homogène et riche qui doit

à un dépouillement heureux, à une inspiration et à un cœur nobles de respirer

un panthéisme puissant. » (Janine Ancona, « Marguerite Crissay »,

Catalogue du Salon d'Automne, 4 octobre-10 novembre

1946, p.111)

*

Elle

n’a pas été de celles qui ont révolutionné la peinture. Elle tenait à son indépendance et aucun galeristes d’avant-garde

n’a acheté ses toiles. Cependant, ils l’exposaient car elle avait acquis l'intérêt et l’affection du

grand public, ce qui, pour un artiste, n’a rien de déshonorant…

*

N.B : Pour voir

d’autres notices de ce blog, si elles n’apparaissent pas sur la droite, vous

pouvez cliquer sur « Afficher la version Web » en bas de cette page.

Et si vous souhaitez

laisser un commentaire, c’est aussi en bas de page !